Klassiker10 min Lesezeit

Ähren, Drachen und Disteln

Die Ziergöhl mit Bug- und Heckverzierung als Signatur gediegener Yachten

Die Bug- und Heckverzierung gibt Hinweise auf die Werft, den Konstrukteur, manchmal auch den Eigner eines Bootes. Wo der Brauch herkommt. Opulente und schlichte Varianten. Einblicke von Konstrukteuren zur Linienführung der Ziergöhl. Wie es gemacht und erhalten wird. Was heute davon übrig bleibt.

Von Erdmann Braschos, veröffentlicht am 26.03.2025

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- das Auge beim Fischerboot als Vorläufer der Bugverzierung

- über Covelines, Scrollwork und Fashionboards

- Drachenkopf und -schweif bei William Fife Yachten

- Distel bei Alfred Mylne Yachten

- Zierde der Camper & Nicholson Yachten

- Ähre und Schweif bei Abeking & Rasmussen

- Eichenlaub am Bug des Rennschoners „Meteor IV“ von Kaiser Wilhelm II.

- spezielle Rose beim Rennkutter „Lulworth“

- Halbmond und Stern bei den Concordia-Yawls

- drei Punkte bei den dänischen Börresen Booten und italienischen Sangermani Yachten

- wie es Olin Stephens, Peter Norlin und Bruce King hielten

- schlichter Pfeil und Klinge als heutige Markenzeichen der Nautor’s Swan Yachten

- Talaria bei den Motor- und Segelyachten der amerikanischen Hinckley Werft

- gestreckte oder zusätzlich zur Deckskante hin geschwungene Ziergöhl

- wie Göhl, Bug- und Heckverzierung bei Alu- und Stahlyachten in die Bordwand kommen

- Nachstechen und Vergolden mit Blattgold

Artikel vorlesen lassen

Es erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, diesem zunächst unscheinbaren Detail einen ganzen Artikel zu widmen. Schließlich geht es hier bloß um eine Art Zierstreifen, und die Frage, wie dieser am Bug und Heck endet. Wie Sie sehen, stecken einige Finessen darin, die Sie beim nächsten Besuch eines Jachthafens verstehen, wenn Sie ein wenig mehr darüber wissen.

Die an der Bug- und Heckverzierung endende Ziergöhl ist eine beinahe vergessene Signatur klassischer Yachten. Sie verrät dem Liebhaber, wer das Boot entworfen hat und aus welcher Werft es kommt. Die Zierde war bis in die 1970er Jahre noch bei modernen Kunststoffbooten üblich. Der Bootsbau unserer Tage hat den Brauch durch breite Streifen auf der Bordwand ersetzt oder abgeschafft. Beim Klassiker und bei der großen Yacht-Sonderanfertigung wird er seit jeher gehegt und gepflegt.

Zunächst einmal unterstreicht die in der Bordwand ausgekehlte und liebevoll ausgemalte Prägung die Linie des Bootes. Sie betont den Schwung der Deckskante, in der Fachsprache „Sprung“ genannt. Sie streckt mit einem einzigen feinen Strich geschickt die Seitenansicht. Beim klassischen Holzboot aufwendig mit Blattgold ausgelegt, veredelt sie klar lackiertes Mahagoni. Oder sie hebt sich kontrastreich vom dunkelgrünen, dunkelblauen oder schwarzen Rumpf ab.

Bei den stattlichen Camper & Nicholson-Fahrtenschonern wie „Creole“ und „Orion“ wird die Opulenz der Bugverzierung und des achtern angehobenen Schweifs erst aus der Nähe sichtbar. Die legendären Concordia Yawls tragen vorn einen Stern und achtern einen kleinen Halbmond. Nachdem Konstrukteur Waldo Howland nächtelang über die geeignete Zierde der charmanten Concordia Yawl nachgedacht hatte, sah er zunächst ein bei Fischerbooten übliches Auge für den Bug vor. Dann gab er seiner Kreation vorn einen Stern und achtern einen um das Göhlende gelegten Halbmond mit auf die Reise.

Die Göhl der Börresen Drachen läuft schlicht in drei kleinen Punkten aus. Die Abeking & Rasmussen Werftbauten des gleichen klassischen Dreimann Kielbootes tragen vorn stolz den Pfeil und achtern eine geschwungene Ähre. Egal, wie groß oder prominent die entlang der Bordwand verzierten Schiffe sind: Die liebevoll ausgearbeite Göhl und deren Schnörkel zeichnen sie aus. Ein Sparkman & Stephens Boot oder Nautor Werftbau macht sich allenfalls mit seinem schlichten Göhlende am Vor- und Achterschiff kenntlich. Das unterscheidet die Göhl, Bug- und Heckverzierung eines gediegenen Bootes von den Kühlerfiguren englischer Automarken oder Mercedes, die wie eine Monstranz gezeigt werden. Für die Göhl einer klassischen Yacht muss man sich im Hafen bücken und genau hinsehen, weil Klassiker flachbordig sind.

Hinsichtlich der Anordnung der Göhl auf der Bordwand hatte jeder Konstrukteur eigene Vorstellungen. Sie können das im Sommer sehen, wenn Sie um Ihr Schiff schwimmen oder es sich im Beiboot sitzend anschauen. Die skulpturale Eleganz eines ringsum schönen Bootes lässt sich erst aus der Entenperspektive verstehen. Da ist der Blick auf die Göhl am schönsten. Auch das Winterlager bietet dazu Gelegenheit, sofern man auf Bohlen mit dem Freibord in Augenhöhe ums Boot herumgehen kann.

Folgt die Göhl parallel der Deckskante oder Schanz, betont sie den Decksprung. Beim 1975 entworfenen Tourenschärenkreuzer Typ Swede 55 hat Konstrukteur Knud Reimers die Göhl unter dem ohnehin unmerklich gekrümmten Deckssprung gestreckt. Sie entfernt sich zum Bug hin eine Idee von der Deckskante. Bei älteren Konstruktionen wie dem Rennschoner „Germania“ von Max Oertz ist es genau andersherum. Da sind Göhl und Schweif achtern angehoben.

Vermutlich machten sich die Konstrukteure aus Liebhaberei damals so viele Gedanken um die Göhl samt Bug- und Heckverzierung. Einen weiterer Grund dürfte die seinerzeit übliche Präsentation einer Konstruktion anhand ihrer Seitenansicht sein. Da musste alles, von der Neigung des Vorstevens über den Sprung und die Heckpartie bis hin zur feinen Linie der Göhl stimmen.

Ich habe im Laufe der Jahre bei jeder passenden Gelegenheit verschiedene Konstrukteure dazu gefragt. Eine interessante Erläuterung bot eines Tages Olin Stephens. „Ich bevorzugte eine auf halber Höhe zwischen der größten Bootsbreite und der Decks- oder Fußleistenoberkante über etwa 80 Prozent der Bordwand verlaufende Göhl. Sie war idealerweise mit Blattgold ausgelegt oder in einer anderen, den Rumpf kontrastierenden Farbe gehalten.“ Damals hatten Regatta- und Fahrtenboote aus mehreren Gründen ein ausgeprägtes „Tumblehome“, wie die zum Deck hin eingeschnürte Spantform genannt wird. Die größte Breite war hier deutlich unter der Deckskante.

Der ausgemalte Pfeil vorn und das klingenartige Ende der Sparkman & Stephens Göhl wurde im Laufe der Jahre zum Nautor-Markenzeichen. Die gediegenen Fahrtenboote der angesehenen Hinckley Werft zierte die sogenannte Talaria, ein stilisierter Engelsflügel auf der Bordwand. Die Boote des schwedischen Konstrukteurs Peter Norlin tragen ein zur Segelyachtsilhouette stilisiertes N. Wer diese Prägungen einmal gesehen hat, erkennt den Bootstyp sofort.

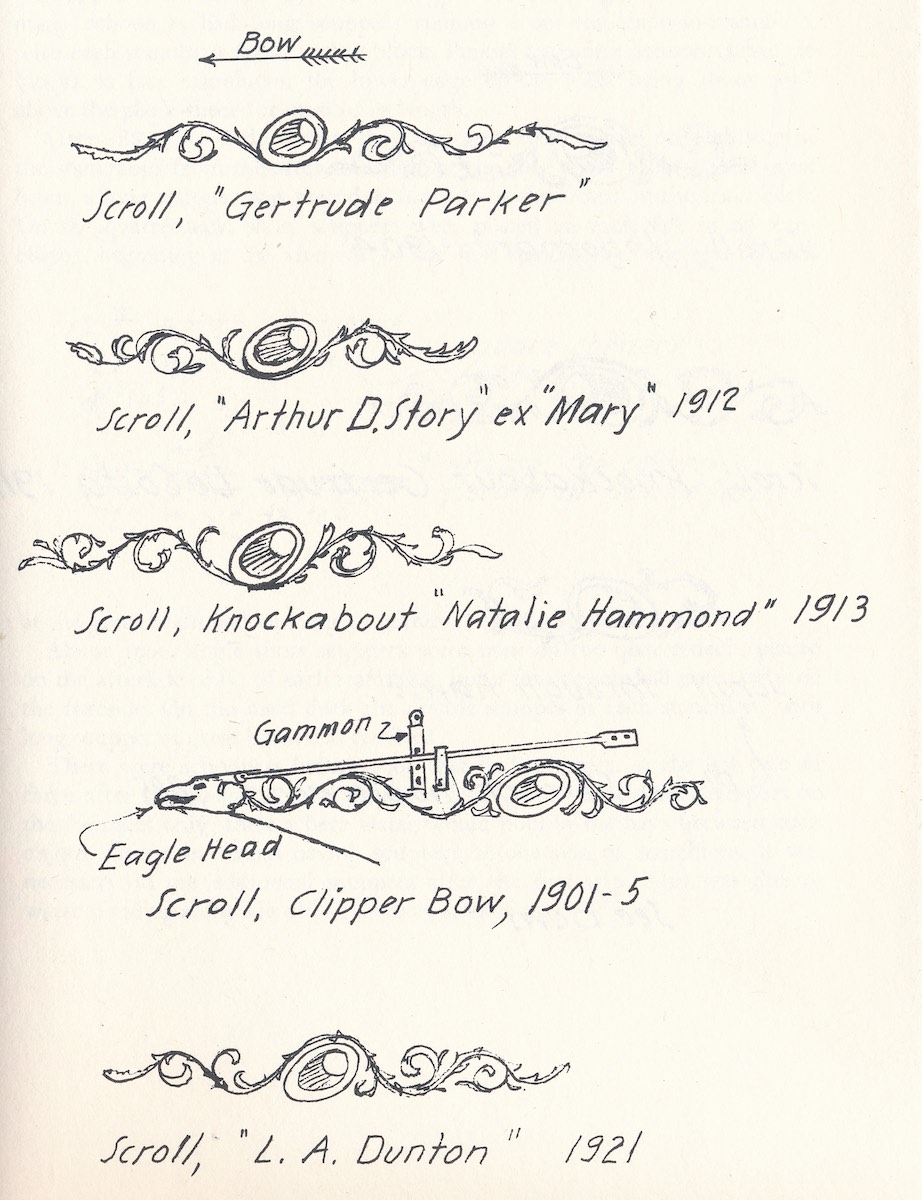

Engländer und Amerikaner bezeichnen die Ziergöhl als „coveline“. Die Verzierungen am Vor- und Achterschiff nennen sie „scrollwork“ oder „fashionboard“. Der Segelsport wurde im 18. und 19. Jahrhundert in den heimatlichen Gewässern des Empire und den Staaten von den Arbeitsbooten der Fischer, Freibeuter und Lotsen zum Pläsier entwickelt. Howard Chapelle hat in seinem Standardwerk „The American Fishing Schooners“ die meist gelb gemalte Göhl der Neufundlandschoner und deren um die Ankerklüse rankende Bugverzierungen wunderbar dokumentiert. Der Vorschiffsschmuck wurde von den Großseglern übernommen, deren Vorschiff hinter dem Klüverbaum und der Galeonsfigur aufwendig verziert war.

Vermutlich geht der Brauch des geschmückten Bugs auf die Tradition zurück, dem Boot ein Auge auf die Reise mitzugeben. Es sollte drohende Gefahr rechtzeitig erkennen und abwenden. Man kann das bei den farbenfrohen maltesischen Fischerbooten sehen. Sie tragen seit jeher ein Horusauge (ein altägyptisches Sinnbild des Himmels- und Lichtgottes Horus) oder die Augen der Osiris, des ägyptischen Totengottes. Man kann diesen Brauch bis heute in fast jedem Hafen, oder an jedem Strand an den Fischerbooten unserer Weltmeere sehen.

Während das Sportboot im Lauf der Jahrhunderte aus dem Arbeitsboot entwickelt wurde, wurden Göhl, Bug- und Heckverzierung yachttypisch verfeinert. An Bord mancher klassischen, funktional und schlicht gehaltenen Yacht, etwa den Schiffen der Konstrukteurs- und Bootsbauerfamilie William Fife, ist sie die einzige, allerdings opulente Spielerei.

Die imperiale Gebärde des imposanten, stilisierten Drachenkopfs erinnert an die damalige Klientel der Werft am Firth of Clyde, wo der schottische Adel und bürgerliche Emporkömmlinge ihre Regatta- und Fahrtenboote bauen ließ. Kein Wunder, dass die erhaltenen Exemplare dieser viel gerühmten Bootsbauadresse bis heute stolz den stilisierten Drachenkopf am Bug zeigen und die heutigen Eigner weder Mühe noch Kosten zum Erhalt der Bug- und Heckverzierung scheuen. Mögen Fife Boote am Bug grundsätzlich das gleiche Motiv zieren.

Der Drachenkopf mit der welligen Zunge und dem markanten Eckzahn selbst ist von Yacht zu Yacht unterschiedlich. Die 15 mR-Yacht Tuiga von 1909 ziert ein anderer Kopf als beispielsweise die Fahrtenketsch „Belle Aventure“ von 1929. Und bei der 8 mR-Yacht „Fulmar“ von 1930 ist er wieder anders. Außerdem sind Bug- und Heckverzierung bei diesem Achter rot eingefasst. Der in unseren Gewässern segelnde Zwölfer „Flica II“ von 1939 führt auf seinem schwarzen Rumpf einen nochmals anderen Drachenkopf.

Die Göhl kann auch in einem ganz persönlichen Schmuck enden. Vor einigen Jahren wurde eine Camper & Nicholson Yacht mit einer Distel und einem Eichenblatt verziert. „Die Symbole weisen auf die schottisch-englische Herkunft des Eigners hin“ erklärte der langjährige C&N Archivar Jeremy Lines. Den Bug des 1920 aufgetakelten Big Class Rennkutters „Lulworth“ ziert eine Dorset Rose. Der Eigner hatte damals ein Schloss gleichen Namens in der Grafschaft Dorset.

Das Pendant zu Camper & Nicholson oder Fife of Fairlie ist hierzulande Abeking & Rasmussen. Die Yachten der angesehenen Bremischen Werft tragen bis heute vorn einen stilisierten Pfeil und achtern die kühn zum Deck hin geschwungene Ähre. Egal, ob Hansajolle, Drachen, Seefahrtskreuzer, die stattliche Kingsche Holzketsch „Hetairos“ oder Jost Stollmanns Superyacht „Alithia“. Jeden dieser Werftbauten zieren der vergoldete Pfeil, Göhl und Ähre. Die Breite der Göhl und das Format von Pfeil und Ähre orientieren sich an der Bootsgröße, ebenso deren Detaillierung. Deshalb werden Pfeil und Ähre für jede Bootsgröße neu entworfen und heute anhand von originalen Zeichnungen von Spezialisten restauriert.

Gerade bei großen Yachten ist die Anordnung der Göhl ein Thema für sich, wie der ostamerikanische Yachtkonstrukteur und Ästhet Bruce King mir vor einer Weile einmal erklärte: „Die Linienführung der Göhl hängt vom Bootstyp ab. Bei einem Fahrtenschiff mit auf Deck sitzendem Schanzkleid folgt die Göhl der größten Rumpfbreite. Bei einem Schiff mit klar lackiertem hölzernem Schandeckel und aufgesetzter Fußleiste beginnt die Göhl recht tief am Vorschiff und nähert sich bis zum Heck zunehmend der Deckskante. Hat die Yacht weder Schanzkleid noch Fußreling, habe ich die Ziergöhl manchmal so durch die Bordwand laufen lassen, dass sie achtern dicht unter der Deckskante läuft und ihren größten Abstand vom Schandeckel eine Idee hinter der Mittschiffspartie erreicht. Das betont den Deckssprung. Bei dieser Variante habe ich die Göhl selbst wiederum unterschiedlich breit ausgeführt: mittschiffs am breitesten und zu den Schiffsenden hin verjüngt.“

„Der Göhl-Querschnitt, also die Art und Weise, wie das Holz aus dem Rumpf gekehlt wird, orientiert sich am handwerklichen Können der Bootsbauer. Meist sind es halbrunde oder elliptische Querschnitte, die V-förmig aus der Außenhaut gestochen und dann aus- und rund geschliffen werden“, berichtete King. „Die Detaillierung der Bug- und Heckzierde orientiert sich am Stil der Yacht. Ein schlichtes Schiff sollte nahezu schnörkellose Göhlenden haben. Je elaborierter das gesamte Schiff, desto aufwendiger die Bug- und Heckverzierung. Beim Schmuck von „Antonisa“ und „Maria Cattiva“, einem meiner letzten Entwürfe, gelangte ich vielleicht zu einer Göhl, die sogar meine Handschrift erkennen lässt“, fasste King zusammen.

Kommt ein Holzboot in die Jahre, verliert die Zierde der wiederholt abgeschliffenen Bordwand ihr Profil. Die Göhl und die Kunstschnitzerei der Bug- und Heckverzierung wird allmählich undeutlich. Irgendwann muss sie nachgearbeitet oder komplett wiederhergestellt werden. Das ist bei vollständig in die Bordwand geschnitzter Bug- und Heckverzierung (A&R Pfeil und Ähre) aufwendiger als dem Fife-typisch gemalten Drachenkopf und Schweif achtern. Proportionen, Winkel, die Breite der Kehle und Tiefe einer A&R Göhl müssen stimmen. Nur wenige Werften und Handwerker beherrschen dieses Kunsthandwerk. Zeitintensiv und somit kostspielig ist das Nachstechen von Göhl und Bordwandschmuck allemal.

Im Lauf des zwanzigsten Jahrhunderts wurde die Bug- und Heckverzierung schlichter. Aus phantasievollen Schnörkeln und aufwendig ornamentierten Heckpartien wurde die diskret endende Göhl. Das New Yorker Konstruktionsbüro Sparkman & Stephens ließ die berühmte „Dorade“ 1929 bereits mit ausgesprochen schlichten Göhlenden zu Wasser. Vorn trug die legendäre Yawl bloß einen schlichten Pfeil.

Seit den 60er Jahren beginnt die Göhl der Camper & Nicholson Yachten zwischen einem Punkt oder kurzen Strich vorn in einen schlichten Pfeil, achtern in einen dezenten Schweif. Spätere C&N Yachten führen am hinteren Göhlende einen eingelassenen Nicholson Schriftzug. Bei Booten mit Stahl oder Aluminiumrumpf wurde die Göhl durch einen angemalten Zierstreifen ersetzt. Sir Thomas Liptons hölzerne Amerika-Pokal-Yachten hatten noch eine richtige Göhl. Die ligurische Holzbootwerft Sangermani ließ die Göhl ihrer Schiffe vorn und achtern schlicht und ergreifend in drei kleiner werdenden Punkten enden. Die drei Punkte symbolisierten das „S“ des internationalen Morsealphabets.

„Erst die aus der Bordwand gekehlte und vergoldete Göhl lässt sie glänzen. Das geht mit einem flach auf den Rumpf geklebten oder -gemalten Zierstreifen nicht“ so Jeremy Lines. Deshalb haben einige Stahl oder Aluminiumyachten eine hölzerne Scheuerleiste mit eingelassener Göhl.

So ist die Göhl eine Finesse traditionellen Yachtbaus, die beinahe verschwindet. Ein Grund mehr, ihre Tradition und Merkmale zu kennen und zu erinnern. Bei großen Tourenyachten im traditionellen Gewand wird der sehenswerte Brauch aus gutem Grund beibehalten. Aus Stahl oder Aluminium geschweißt, lassen Spezialisten wie Royal Huisman für die Göhl ein Kastenprofil in die Bordwand ein. Wie auf dem ersten Foto zu sehen, ließ Jim Clark zwischen dem hinteren Göhlende seiner J-Class und dem Schweif ein Hanuman-Logo anbringen.

Diese Aussparung wird dann mit Spachtel gefüllt, in der sich die Göhl samt Bug- und Heckverzierung wie gehabt anbringen lässt. Der Aufwand der halbrund aus der Bordwand ausgekehlten und vergoldeten Ziergöhl lohnt sich besonders, weil die Machart sie fast in jedem Blickwinkel glänzen lässt. Subtiler, als mit dieser in Blattgold ausgelegten Linie, lässt sich eine Yacht kaum veredeln.

Literatur

- Mario Marzari: The yachts of Sangermani. A century of history. De Agostini, Novara 1993

- Howard I. Chapelle: The American Fishing Schooners 1825-1935. With a foreword by Jon Wilson. W.W. Norton & Company: New York, London 1973, 690 Seiten ISBN 0 393 03755 X

- Lulworth. The restoration of the century. The world's largest gaff cutter, Van den Bruele Holding B.V., Zwolle: 2007, 391 Seiten, ISBN 978-90-9021782-6

- Benjamin B. Hinckley, Jr.: The Hinckley Story, Pilot Press, Dedham, Massachusetts 1997, 90 Seiten

- Waldo Howland: A Life in boats. The Concordia Years, Mystic Seaport Museum, Mystic, Conneticut 1988 ISBN 0 913372 45 5, 312 Seiten

- May Fife McCallum: Fast and Bonnie. A History of William Fife ad Son Yachtbuilders. John Donald Publishers, Edinburgh, 1998/2002, ISBN 0 85976 566 0, 220 Seiten

- Nick Voulgaris III, Foreword by David Rockefeller: Hinckley Yachts. An American Icon, Rizzoli New York 2014, 224 Seiten. ISBN-13: 9780847842155, ISBN-10: 0847842150