Klassiker9 min Lesezeit

Das Barrel Back

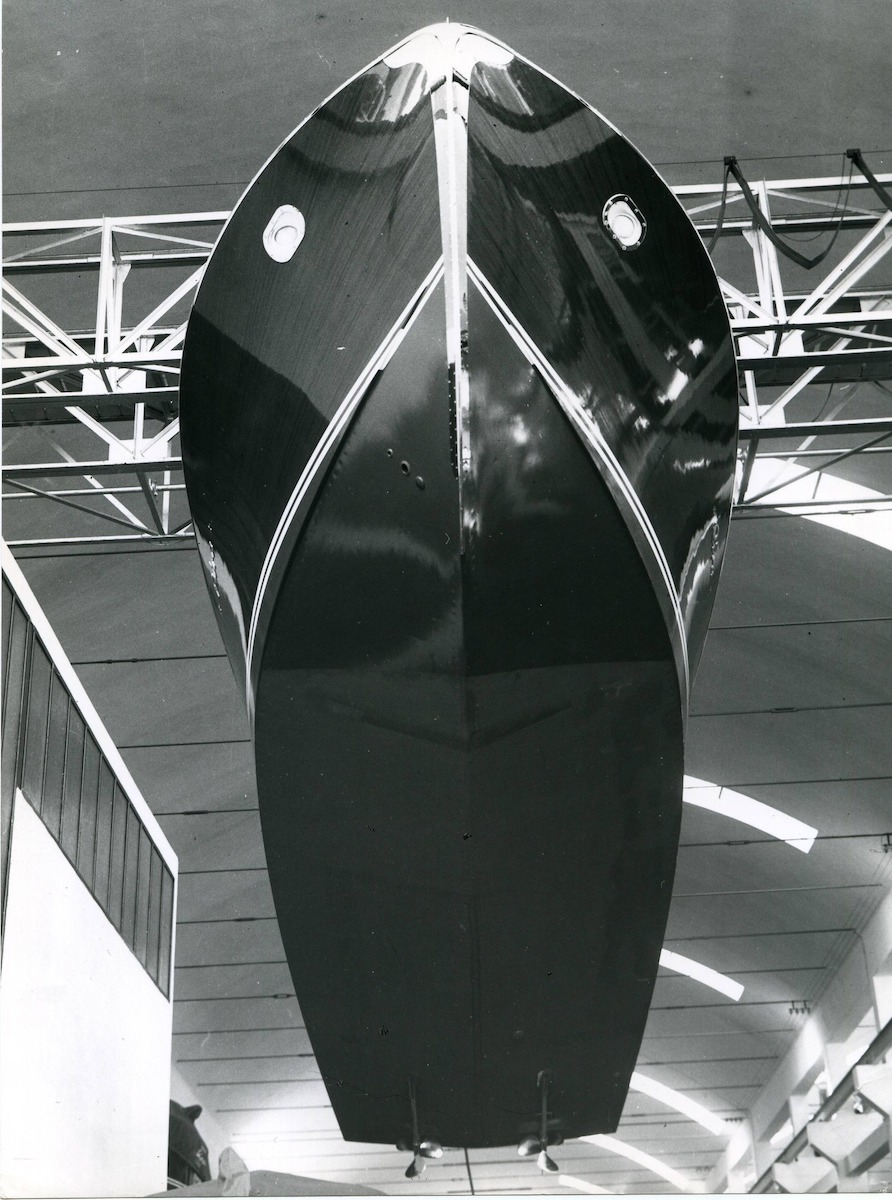

Charme und Finessen des halbrunden Motoryachthecks

Warum sich das fassförmig runde Motorbootheck nicht ohne Weiteres aus Holz bauen lässt. Wie Carlo Riva es in den Sechzigerjahren gelang und seine Boote zu sehenswerten Skulpturen wurden. Wer sich das alles ausdachte und heute Barrel Back-Boote baut. Über den Genuss, solch einen Gleiter zu fahren.

Von Erdmann Braschos

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- eine Schwärmerei für diese Heckpartie

- die handwerkliche Herausforderung, Planken derart zu biegen

- wie Carlo Riva diese Aufgabe bei seinen Mahagonibooten löste

- wer neuerdings wieder Barrel Back-Boote baut

- herrliches Motorbootkino an Bord eines Barrel Back

Artikel vorlesen lassen

Riva – italienische Eleganz auf Boot24 entdecken

Alle Inserate in der Übersicht

Motoryachten haben aus guten Gründen ein kastenförmig breites Heck. Es ist einfach zu bauen. Bereits der Schritt an Bord ist bequem und sicher. Dank seines Volumens hat es den nötigen Auftrieb für schwere Motoren, Getriebe, Tanks, Proviant, Gäste und Gepäck. Es bietet eine stabile Schwimmlage, Platz zum Angeln und Chillen. Und es gibt Platz für eine Badeplattform mit Zugang zum Wasser über die gesamte Breite des Spiegels.

Bei Seegang oder Rückwärtsfahrt bleibt das Meer hinter der hohen Bordwand des kastenförmigen Hecks. Die Form ist derart bewährt, dass sie in jedem Hafen in endlosen Varianten zu sehen ist. Angesichts dieses gestalterischen Einerleies war und ist die Versuchung gross, es anders zu machen.

So erhielten bereits Anfang des 20. Jahrhunderts schnelle Motorboote leichte und sehenswerte Heckpartien. Bei den Motorbootrennen der Olympischen Spiele 1908 war beispielsweise die „Wolseley-Siddeley“ mit einem oben kühn abgerundeten Heck unterwegs.

Henry Fords „Evangelina“ von 1924

Auch der amerikanische Bootskonstrukteur und -bauer John Hacker entwarf solch eine raffinierte Heckpartie. Er krümmte die Bordwand achtern derart oben zur Bootsmitte, dass das Boot von hinten wie ein schwimmendes Fass aussah. Das war vor gut hundert Jahren zwar nicht ohne Weiteres zu bauen, aber Hackers Kunde hiess Henry Ford, der mit dem berühmten T-Modell und Flugzeugmotoren damals ein Vermögen machte. Für Henry Ford wurden die Planken etwas mehr gekrümmt, als angeblich machbar und seinerzeit üblich war.

Wie aus der Korrespondenz zwischen Ford und Hacker hervorgeht, hatte Ford ein Boot mit weit ausgekragtem Bug und reichlich „Tumblehome“ am Heck bestellt. Damit ist die zum Deck hin eingezogene Bordwand gemeint. Wie das Foto zeigt, krümmte Hacker die Planken der Bordwand derart, dass sie am Heck halbrund in das Deck übergingen.

Damals entstanden Boote in der herkömmlich geplankten Holz-Bauweise, wo die Planken über Trennwänden, den Schotten, und rahmenförmigen inneren Aussteifungen, den Spanten, angebracht werden. Die Herausforderung, einen haltbaren Rumpf zu bauen, bestand darin, die Planken so zuzuschneiden und zu biegen, dass sie einen fugenlosen, dauerhaft dichten und ansehnlichen Bootskörper ergaben. Das war bei der Bugpartie schon anspruchsvoll. Beim Barrel Back kam die Verwindung der Planken am hinteren Ende hinzu. Bei Fords Boot waren sie über eine kurze Strecke von gerade mal zehn Metern ziemlich weit andersherum zu drehen. Bei den Serienbooten amerikanischer Werften blieb es daher bei Heckpartien mit nicht ganz so weit zum Deck hin eingezogenem Tumblehome. In den Vierzigerjahren fertigte Chris-Craft in den USA einige solcher Boote. Über die Chris-Craft Motorboote wurde Carlo Riva auf die Form aufmerksam.

Das Barrel Back bei den Riva-Booten der Sechzigerjahre

Als der norditalienische Bootsbauer Carlo Riva Ende der Vierzigerjahre begann, den väterlichen Dreimannbetrieb in eine rundlaufende Manufaktur gefragter Lifestyle-Erzeugnisse umzukrempeln, übernahm er mehrere Merkmale amerikanischer Runabouts, wie die Gleiter jenseits des Atlantiks genannt wurden. Die Motoren, die Windschutzscheibe, ins Deck eingelassene Cockpits und natürlich das Barrel Back: zunächst für die ab 1953 gefertigte Ariston, sie entstand bis 1960 als Super Ariston. Auch die bis 1966 gefertigte Tritone und schliesslich die bis 71 gebaute Aquarama.

Riva neigte den Spiegel anstelle der traditionell überhängenden Form in Fahrtrichtung vorwärts. Und der rundete ihn seitlich und nach oben hin mit einer raffinierten Rundung ringsum ab. Das Vordeck wurde breit und das Heck schlank. So trieb Riva die Krümmung der Planken vom kühn ausgekragten Bug zum eleganten Barrel Back weiter. Diese kaum in Mahagoni zu bauende Form verlieh den Erzeugnissen gestalterische Grandezza. So wurde der oberitalienische Runabout-Nerd in den Sechzigerjahren zum „Signore Motoscafo“, wie er in Italien genannt wurde.

Von der Gestaltung und vom Finish her waren die Erzeugnisse vom Iseosee schwimmende Möbel. Als solche waren sie für die Nutzung unter freiem Himmel, in der Sonne und im Wasser eigentlich zu schade.

Bootsbau-Sperrholz um zwei Abwicklungen gebogen

Früh überlegte Carlo Riva, wie sich Mahagoniboote mit vertretbarem Aufwand in reproduzierbarer Qualität in Serie bauen lassen. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Remo Lodi beschäftigte sich Carlo Riva in den Fünfzigerjahren in der eigens in Monza gegründeten Firma Marine Plywood mit der Entwicklung eines für den Bootsbau geeigneten Sperrholzes. Bald verfügte Riva über haltbare Ware zum Bau seiner Bootsböden aus gerade mal zwei gewundenen Platten. Bereits 1956 entstanden die ersten Tritone-Modelle mit den beiden Rumpfunterseiten aus Marinesperrholz in geeigneter Wandstärke mit reduzierten Spantabständen. Der nächste Schritt war, auch die gewölbten Decks in vorgefertigtem Sperrholz zu bauen.

Sipo-Mahagoni und Aerodux 185-Leim

Es blieben die rasant gewundenen Bordwandseiten. Rive nutzte die Vorteile des formverleimten Bootsbaus, bei dem dünnere Holzschichten kreuzweise verklebt werden, um eine feste Schale zu bilden. So stellte sich die Frage der Krümmung und Verwindung der Planken nicht, weil das Bootsbaumaterial aus dünnem und entsprechend biegsamen Sipo-Mahagoni erst beim Bau in die gewünschte Form gebracht und zusammengefügt wurde. Drei Schichten aus 5,5 bis 4,5 mm Mahagoni wurden für die Bordwand einer Tritone miteinander verklebt.

Nun hing dieses Verfahren von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des verarbeiteten Leims ab. Der musste halten, was die Chemie versprach. Die Skepsis seitens des Handwerks, das seine Verbindungen seit jeher mit Zapfen, Schrauben oder im Lauf der Jahrhunderte perfektionierter Niettechnik anfertigte, war gross. Die Lösung war damals der Resorcin-Formaldehyd-Holzleim vom Typ Aerodux 185. Dieser Leim und der dazugehörige Härter bestanden damals die strengen, im Flugzeugbau üblichen Tests. Voraussetzung für eine haltbare Verklebung war allerdings, dass die Bauteile bis zum vollständigen Trocknen des Klebers mit grossem Druck aneinandergepresst wurden.

Das Barrel Back beglückt mit Sechzigerjahre-Grandezza

Die Sache mit den Pirelli-Pressen

Das löste Carlo Riva gemeinsam mit dem mailändischen Reifenhersteller Pirelli. Nach ausgiebigen Tests mit Aerodux-Leim entstanden jetzt auch die Rumpfseitenteile aus dreilagigem, innen über Kreuz, aussen waagerecht verklebtem Mahagoni als Formteile in eigens angefertigten Pressen, die den erforderlichen Druck mit grossen Luftsäcken erzeugten. Die inneren Mahagonischichten waren mit fünfeinhalb Millimetern etwas dicker als die äussere horizontale 4,5-Millimeter-Lage, damit diese sich den rasanten Rundungen des Bootskörpers besser anpasst. Mit diesem Kniff gelang Riva der Schritt zur Serienfertigung haltbarer Bordwände mit einem ansehnlichen Finish. Seit 1964, ab Baunummer 233, profitierten die letzten 25 Exemplare der Tritone von dieser Bauweise. Es folgte die Aquarama-Serie.

Die Innovation lohnte etwa ein Jahrzehnt, bis sich glasfaserverstärkter Kunststoff im Bootsbau letztlich durchsetzte und Carlo Riva seine Werft verkaufte. „Meine Kunden mögen keine Toilettensitze aus Plastik, sie setzen sich nur auf solche aus Holz“, ätzte Riva damals.

J-Craft-Gleiter aus dem schwedischen Visby

Solche Fragen beschäftigen den heutigen Bootsbau nicht mehr. Schon deshalb, weil es auch in Plastikbooten Toilettensitze aus edlen Hölzern gibt. Das folgende Foto zeigt es. Seit 1999 ist J-Craft im gestalterischen Kielwasser der glamourösen Runabouts der Sechzigerjahre unterwegs.

Damals begann die Werft in Visby auf der Insel Gotland mit einem 38-Füsser nach Plänen ihres Werftgründers Björn Jansson. Dieser Jansson hatte die fabelhafte Idee, das Boot so weit zu vergrössern, dass man bei aller Eleganz und gewahrten Proportionen im Vorschiff mit dem Toilettenraum und dem Salon mit Sitz- und Schlafgelegenheiten volle Stehhöhe hat.

Im Jahr darauf wurde das erste Exemplar im Nobelkaufhaus Nordiska Kompaniet in Stockholm von König Carl XVI. Gustaf von Schweden „Polaris“ getauft. Das Boot liegt an der Cote d’Azur, ist nach wie vor im Besitz der königlichen Familie und wird von J-Craft gepflegt. Das zweite Modell, einen 40-Füsser, entwarf der namhafte schwedische Bootskonstrukteur Håkan Södergren. Mittlerweile ist die Werft beim dritten Modell, der 42 Fuss langen „Torpedo“-Serie angekommen. Zur Modellpflege mit behutsamen Retuschen gehörte es, das Barrel Back weiter abzurunden.

Die Boote sind mit Vinylesterharz aus Glasfaser über einem Schaumkern laminiert und an den entscheidenden Rundungen mit glänzend lackiertem Mahagoni beschichtet. Das bietet für das halbrunde Barrel Back und die geschwungenen Flanken des Bootskörpers gestalterische Spielräume. Das fast 13 m lange Boot ist mit deutlich grösserer Liegefläche zwischen Barrel Back und Cockpit unterwegs. Der Eingang ins Vorschiff befindet sich unter einer Klappe, wo beim Auto das Handschuhfach untergebracht ist.

Das aktuelle J-Craft-Modell ist mit 12,63 × 3,63 m, um die 10 1/2 statt acht Tonnen Verdrängung und moderner Motorisierung damit eine veritable Yacht im Runabout-Gewand. Der zweimotorige Antrieb mit je nach Wahl zusammen 800 bis 1300 PS bietet bis zu 47 kn Spitzengeschwindigkeit. Damit kann man bei moderater See von der Côte d’Azur nach Lugurien, Korsika oder Sardinien brettern.

Das Barrel Back ist seitlich über der Wasserlinie von einer Scheuerleiste flankiert. So kann man mit dem Boot besser längsseits anlegen, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Achtern gibt es eine Badeplattform mit ausklappbarer Badeleiter.

Mittlerweile ist manche Superyacht mit diesem Runabout als Beiboot unterwegs. Darunter ein 87 m langer Lürssen-Werftbau und die 156 m lange „Dilbar“. Sollten Sie „nur“ ein Haus oder eine Ferienwohnung an der Cote d’Azur haben, ist die aktuelle Ausgabe des Barrel Back-Bootes für den Ritt zum Strand von Pampelonne interessant. Es bietet, was das Jet-Set-Accessoire der Siebzigerjahre damals bot. In zeitgemässer Bauweise, mit zeitgemässer Motorisierung und nicht zuletzt mit deutlich mehr Platz und Komfort. Zum Vergleich. Die Aquarama mass 8,20 × 2,60 m bei 2,7 t, die Super Aquarama 8,50 × 2,6 m bei 2,94 t, die bis 1995 gebaute Super Aquarama 8,76 m bei 3,1 t.

Das Barrel Back für charmantes Motorbootkino

Als Kleinstserienboote mit wenigen jährlich gebauten Exemplaren sind die J-Craft Erzeugnisse zwar nicht gerade geschenkt, gebraucht etwa für die Hälfte bis ein Drittel eines neuen Bootes zu haben. Damit kann man sich im Vieux Port von Saint Tropez blicken lassen. Auch wenn Sie nicht ganz so kommod vom eleganten Heck des rückwärts eingeparkten Bootes an Land gelangen wie von üblichen Motorbooten, lohnt der Anblick. So wurde das Barrel im Lauf eines Jahrhunderts vom Mittelmotorboot mit starrer Welle und zwei getrennt ins Deck eingelassenen Sitzgelegenheiten zum modernen Gleiter mit achtern eingebauten Sechszylindern und drehbarem Pod-Antrieb. Damit lassen sich die zweimotorigen Boote auch bei langsamen Manövern gut handhaben. Wie bei den letzten Riva-Booten gibt es ins Achterdeck eingelassene Liegeflächen.

Ein klassisches Barrel Back fürs Bootshaus?

Falls Sie an einem Ufergrundstück mit Bootshaus leben, ist ein betagtes Barrel Back interessant. Sei es, um ein historisches Exemplar herzurichten. Sei es, um mit der Familie oder Freunden an Bord eines restaurierten Bootes stilvolle Stunden auf dem Wasser zu verbringen. Das gelingt mit diesem charaktervollen Klassiker ganz gut. Haben Sie eine Weile an Bord gearbeitet und eine Beziehung zum schwimmenden Untersatz, wird es ein stiller Genuss mit gewissem Tiefgang.

Abgesehen vom Anblick im Hafen ist der eigentliche Clou des Barrel Back eines zu fahren. Dazu hatte ich vor einer Weile einmal Gelegenheit auf dem Bodensee, und zwar an Bord jener Riva Tritone, über die ich vorher 1 1/2 Jahre ein Buch geschrieben hatte. Am Steuerstand sitzend haben Sie das gewölbte Vorschiff wie die Motorhaube eines Sportwagens vor der Nase. Sie glauben, das Boot nähme es vor der bulligen „Kühlerhaube“ mit jeder Welle des Meeres auf. Das ausladende Vordeck und die kühn gewölbte Heckpartie ist erst an Bord bei Gleitfahrt zu verstehen.

Und wenn Sie sich beim Fahren mal umdrehen, sehen Sie das schlanke Heck vor der zunächst taillierten, dann ausladenden Heckwelle. Ich werde dieses charmante wie schwer zu überbietende Motorbootkino nicht vergessen. Nach der Rückkehr zum Liegeplatz offenbart der Blick von hinten auf das gesamte Boot die skulpturale Eleganz des geschwungenen Bootskörpers. Dabei ähnelt das Unterwasserschiff dem üblicher Gleitboote. Auch wenn es von oben wahrlich anders aussieht, sind die Kimmkanten, wo die Bordwandseiten in den Bootsboden übergehen, auch beim Barrel Back parallel. So vereint diese Form die Sechzigerjahre-Grandezza mit Fahrspass.

Bücher zum Thema

- Erdmann Braschos: Riva Tritone 258, Authentic Treasures Publications/Berlin 2012, ISBN der deutschen Ausgabe: 978-3-9814808-0-1. Englische Ausgabe: 978-3-9814808-1-8, 207 Seiten, beim Autor erhältlich.

- Gérald Guétat: Riva. Im Kielwasser der Träume. 270 Seiten, ISBN 978-3-89225-620-5, Hamburg Edition Maritim 2009 (antiquarisch)

- Carsten Klink, Leif Rohwedder: Autoboote. Wie das Automobil zum Motorboot wurde. 1865–1945. Monsenstein & Vannderdat, Münster 2016, ISBN 978-3-942153-30-0, 507 Seiten