Verschiedenes8 min Lesezeit

Gefährlich schön: Eine Kulturgeschichte mit Flosse

Die da unten – Meerjungfrauen und andere Grenzgängerinnen

Und wenn es sie doch gibt? Wenn Meerjungfrauen, Sirenen oder Nixen eines Tages – Zufall hin oder her – an einem entlegenen Ort unseres "Blauen Planeten" buchstäblich auftauchen?

Von Michael Kunst

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Kann es Meerjungfrauen theoretisch doch geben?

- Woher sie kommen könnten

- Seit wann es Kreaturen "halb Mensch, halb Fisch" geben soll

- Seefahrer und ihre Hirngespinste

- Wer sich die Meerjungfrauen zunutze machte

- Auch die Psychologie will ein Wörtchen mitreden

- Und wenn doch?

Artikel vorlesen lassen

Meerjungfrau

Volksmärchen, Seefahrt, später Romantik: Halb Mensch, halb Fisch (Frauenfigur); schön, oft melancholisch

Nixe Germanisch-slawischer Volksglauben. Wassergeist (weiblich/männlich); oft wandelbar, manchmal gefährlich

Sirene Antike Mythologie (griechisch). Ursprünglich Mischwesen aus Frau und Vogel; später mit Fischschwanz dargestellt

Meermann Seltenere Figur, u. a. keltisch & asiatisch. Männliches Pendant zur Meerjungfrau; oft älter, bärtig, manchmal fischartig.

Und wenn es sie doch gibt? Wenn Meerjungfrauen, Sirenen oder Nixen eines Tages – Zufall hin oder her – an einem entlegenen Ort unseres "Blauen Planeten" buchstäblich auftauchen? Etwa in einer tiefen Bucht der Aleuten, unter einem auf Stelzen ins Meer gebauten, japanischen Zen-Schrein, an einem entlegenen Strand Polynesiens? Oder wenn aus dem 5.000 m tiefen Nazaré-Canyon von einer dieser Monster-Surfwellen ein zartes Wesen, halb Fisch, halb Mensch, zwischen all den Surfern und Brettern direkt an die portugiesische Küste gespült wird? Stellen wir uns die Frage anders: Wenn ein urzeitlicher Fisch wie der Quastenflosser – den man seit sechs Millionen Jahren für ausgestorben hielt – 1938 plötzlich wieder im Netz eines südafrikanischen Fischers zappelt … warum nicht auch morgen schon eine Meerjungfrau?

Schliesslich wissen wir alle: Wo das Land endet, beginnt ein Reich, von dem wir nur einen Bruchteil kennen. In der Gischt der Wellen, zwischen Algenwäldern und Korallen, auf sandigen Böden in der Tiefe oder an Felsen, die seit Jahrmillionen vom Meer bestürmt werden, in den unermesslichen Weiten der See existieren Makro- und Mikrokosmen, die unsere Menschheit im übertragenen Sinne „ganz klein“ aussehen lassen. Und die uns seit jeher faszinieren. So abwegig ist die eingangs gestellte Frage also gar nicht.

Doch wer oder was sind Meerjungfrauen wirklich? Sind sie Götterboten, Sirenen des Verderbens, Hüterinnen der Meere und Ozeane, poetische Spiegel unserer Wünsche – oder schlicht ein Märchen, genährt von Irrtümern und Täuschungen? Die Reise durch Mythos, Kunst, Wissenschaft und Täuschung offenbart mehr als nur ein Fabelwesen – sie erzählt sogar ein wenig von uns selbst.

Seit Jahrtausenden dabei

Meerjungfrauen, Nixen, Sirenen, aber auch Meermänner – auf die Unterschiede gehen wir im Kasten oben ein – begleiten die Menschheit als Fabelwesen seit unseren kulturellen Urzeiten. In Babylonien erscheint der Meeresgott Oannes, ein Wesen mit Fischkörper und menschlichem Kopf, das Wissen aus der Tiefe bringt. Er gilt als erste Darstellung eines dieser Mischwesen, die aus den Tiefen der (damals noch viel unerklärlicheren) Ozeane gestiegen waren. Auch die Göttin Atargatis aus Syrien, wiederum als erste Meerjungfrau bezeichnet, stürzte sich aus Scham ins Meer und verwandelte sich in ein Mischwesen, halb Fisch, halb Mensch.

In der griechischen Antike haben wir es eher mit Sirenen zu tun. Ihr Gesang, der von einer Insel auf das Floss des Odysseus und seiner Gefährten hinab tönte, sollte die Seefahrer an ihrer Weiterfahrt hindern, indem er sie in tödliche Untätigkeit, Verlockung und schlussendlich ins Verderben lockte. Ursprünglich geflügelte Frauen wandelte sich das Bild der Sirenen über Jahrhunderte. Bis sie im Mittelalter endgültig als Frauen mit Fischschwanz in der Gedankenwelt der Erzähler herumplanschten. Sie waren vielleicht der Ursprung des modernen Abbildes einer Meerjungfrau: schön, unnahbar, aber Achtung: mitunter ist mit ihnen nicht „gut Kirschen essen“.

Apropos Bedrohung. Das Mittelalter interpretierte Meerjungfrauen katholisch-moralisch: Als Sinnbild der Versuchung mahnten sie die Gläubigen zur Keuschheit. Ihre doppelte Natur (Fisch und Frau) galt als Sinnbild für Sünde, Zerrissenheit. In mittelalterlichen Texten wurden sie als Allegorie auf die fleischliche Begierde (Luxuria) verstanden – eine der sieben Todsünden. Ihre betörende Schönheit und ihr Gesang standen für die Verführungskraft des Bösen, das den Menschen von seinem rechten Weg abbringen will.

Und in den damaligen Bestiarien (wertvolle Bücher mit Abbildungen über die Tierwelt der damals bekannten Welt) wurden Meerjungfrauen auf einer hierarchischen Stufe mit Einhörnern abgebildet. An ihrer Existenz hatte man keinen Zweifel – man bekam sie nur so selten sehen!

Von der Mystik zur "Kleinen Meerjungfrau".

Wer glaubt, dass die Renaissance mit alledem aufräumen würde, sieht sich getäuscht. Denn nun kam die Sehnsucht nach dem Unfassbaren, dem Mystischen hinzu. Entsprechend häufig tauchen Meerjungfrauen in Altarbildern, Wandteppichen und mythologischen Darstellungen auf. Auch Komponisten wie Debussy und Wagner liessen sich von ihnen inspirieren – sogar heute hören manche Interpreten ihrer Stücke den Gesang der Sirenen und Nixen heraus.

Doch in Europa prägte kein anderes Werk das moderne Bild der Meerjungfrau so stark wie Andersens “Die kleine Meerjungfrau”. Seine tragische Heldin verkörpert die tiefe Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Liebe – ein Motiv, das durch Disney mit dem Zeichentrickfilm Ariella in die Popkultur katapultiert wurde – kindgerecht mit Happy End.

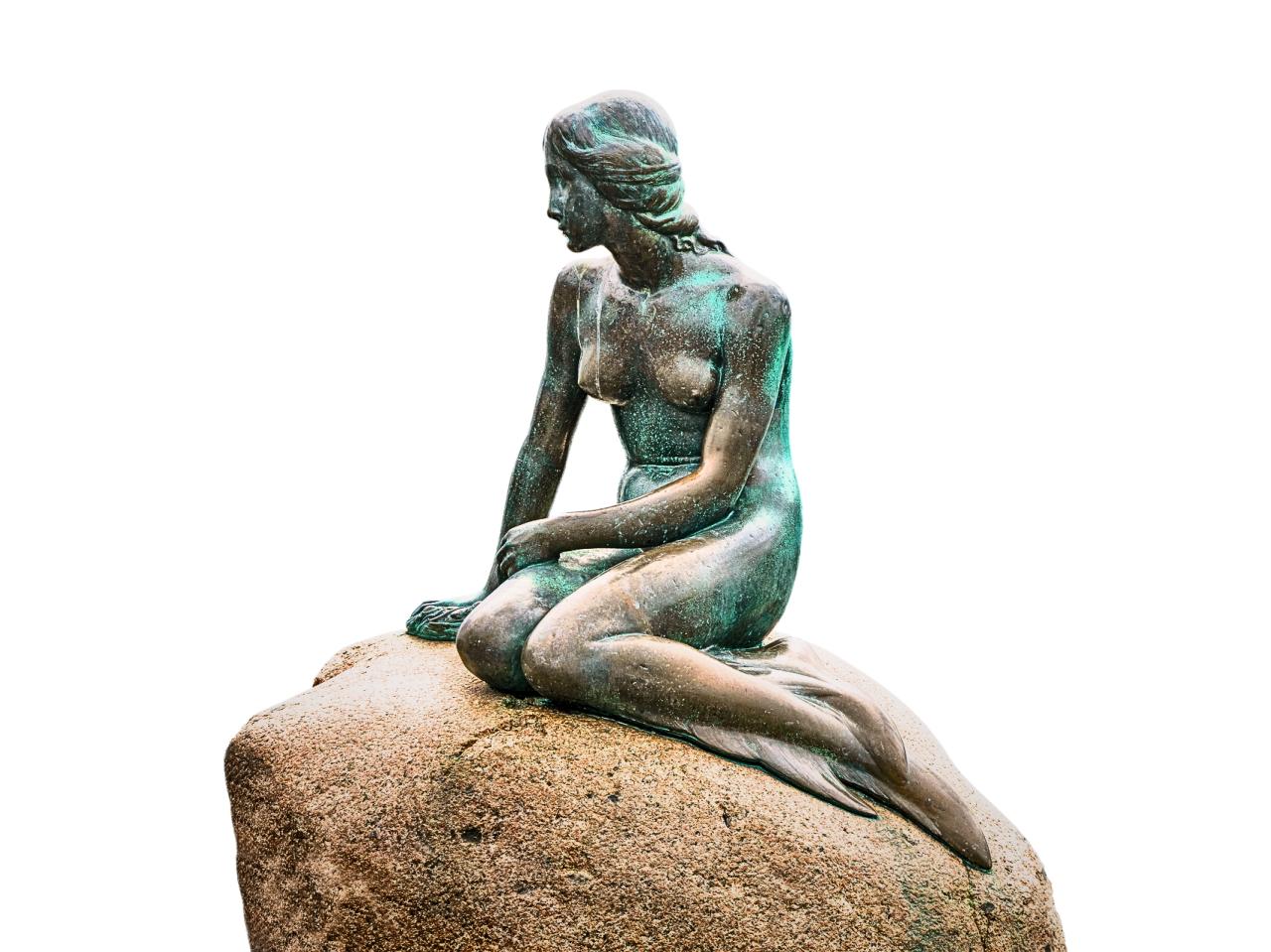

Nicht ganz so glücklich sieht mitunter die Skulptur der Meeresjungfrau aus, die zu Ehren von und in Erinnerung an Andersens Märchen an den Wassern von Kopenhagen aufgestellt wurde. Denn sie ist nicht nur „Wallfahrtsort“ aller Märchenliebhaber, sondern oft auch das Ziel von Protestbewegungen oder Demonstrationen. 1964 wurde ihr erstmals der Kopf abgesägt (und wieder ersetzt), im Laufe der Jahre Gliedmassen abgetrennt (und wieder zurückgegeben), 1998 wurde sie erneut enthauptet. Eine Aktion, die von einer radikal-feministischen Gruppierung als symbolischer Protest begangen wurde. Man wollte den „sexuell fixierten und misogynistischen männlichen Traum von Frauen als Körper ohne Kopf“ brechen.

Zwei unterschiedliche Evolutionslinien

Kommen wir nochmals auf die eingangs gestellten Frage zurück und bleiben bei den Stichworten „männliche Träume“ und „Frauenkörper“: Allen Interpretationen und allem Symbolischen zum Trotz müssen diese Meerjungfrauen, Nixen oder Sirenen irgendwann und irgendwem tatsächlich erschienen sein. Nicht alles kann man im Laufe der Jahrtausende auf die blühende Fantasie der Männer zurückführen (Meerjungfrauen-Sichtungen durch deren menschliche Geschlechtsgenossinnen wurden übrigens selten dokumentiert).

Andererseits, die Vorstellung, dass sich ein Organismus zu gleichen Teilen aus Fisch und Mensch entwickelt, widerspricht den biologischen Möglichkeiten auf unserem Planeten – darin ist sich die moderne Wissenschaft einig. Solche Mischformen wären genetisch unmöglich, eine Schimäre aus zwei völlig unterschiedlichen Evolutionslinien.

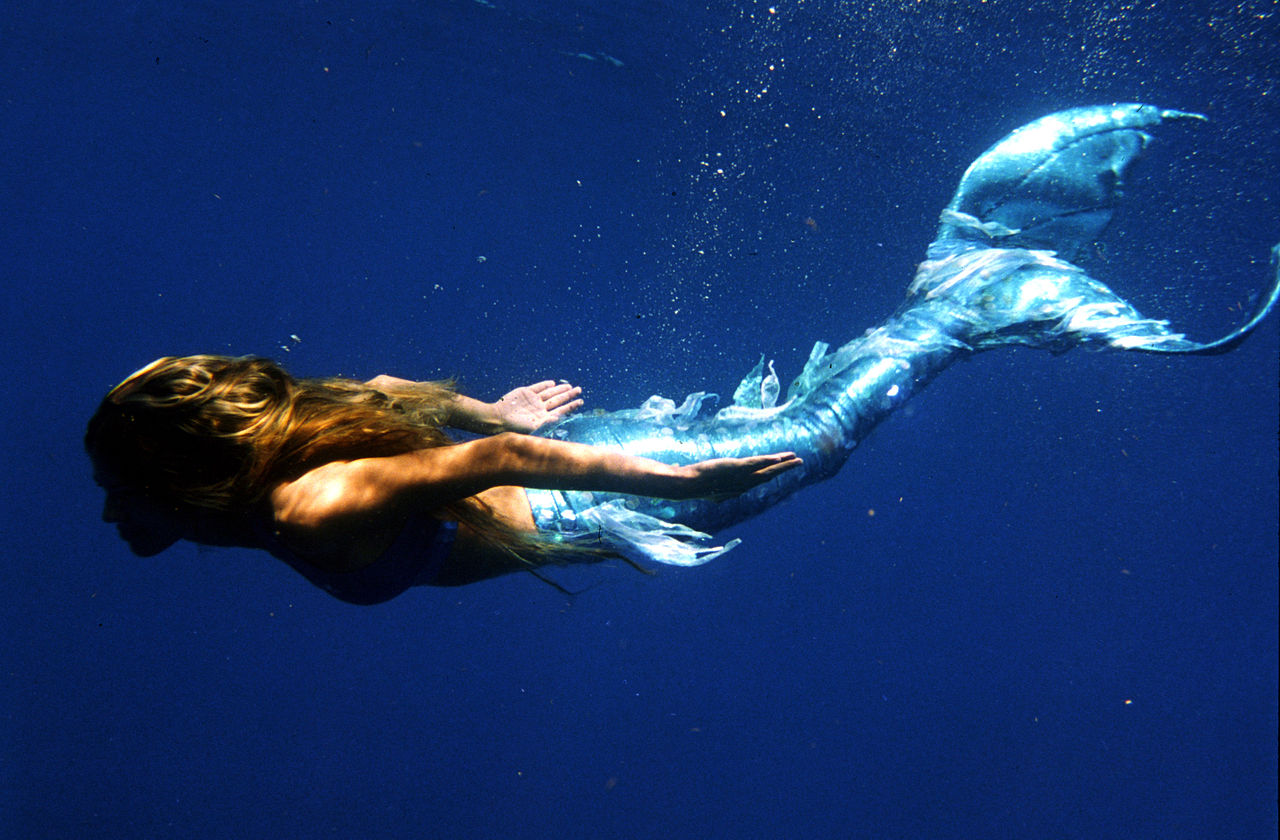

Viele vermeintliche Meerjungfrauen-Sichtungen lassen sich aus heutiger Sicht weitgehend rational und naturwissenschaftlich erklären. Dabei geht es um Wechselwirkung aus Sinnestäuschung, kultureller Prägung und realen Naturbeobachtungen – oft unter extremen Bedingungen. Eine der plausibelsten und häufigsten rationalen Erklärungen ist die Verwechslung mit Seekühen. Die Manatis (Karibik, Westafrika) und Dugongs (Indischer Ozean, Australien) haben auf den ersten Blick zwar nichts, aber auch gar nichts mit einem menschlichen Körper zu tun. Und doch, im schummerigen Licht des Abends, nach einer langen, in jeder Hinsicht entbehrungsreichen Zeit auf See, können die dürstenden Sinne der tapfersten Seefahrer ein wenig aus dem Ruder laufen. Eine Seekuh mit ihrem abgerundeten Torso, ihrer grossen, fast wie Menschenhände gegliederten Flossen säugen ihre Jungen mit nach vorne gerichteten Zitzen – was von weitem an menschliches Stillen erinnert. Oder zumindest erinnern könnte. Ausserdem sind sie oft neugierig und schwimmen auf Boote und Schiffe zu.

Auch Christoph Kolumbus berichtete bei seiner ersten Reise 1493 in seinem Logbuch von „drei Meerjungfrauen“, die „nicht so schön waren, wie man sie sich gemeinhin vorstellt“. Er hatte sie nördlich von Hispaniola gesichtet – in einem Gebiet, in dem Manatis verbreitet sind. Überhaupt waren die Vorstellungskräfte der damaligen Seefahrer geprägt von Halluzinationen und mythischen Erwartungshaltungen. Vitaminmangel, Dehydrierung, Schlafmangel und sexueller Entzug (Frauen waren selten an Bord, Homosexualität wurde hart bestraft) machten nach wochenlangen Reisen aus den Seefahrern „leichtgläubige“ Männer. Eine Welle, ein treibender Baum, ein Delphin, eine Robbe oder idealerweise eine Seekuh wurden dann schnell zur „wunderschönen Jungfrau aus dem Meer“. Zudem wurden Seefahrer seit der Antike mit Erzählungen von Sirenen, Nymphen und Meeresfrauen sozialisiert. Wer mit der Idee einer Meerjungfrau in See stach, sah sie auch irgendwann. Motto: „Man sieht was man kennt!“

Faszination "halb Fisch, halb Mensch"

Im gewissen Sinne verhält es sich umgekehrt, wenn man an die Anziehungskraft denkt, die Geschichten über Meerjungfrauen, Nixen oder Sirenen nicht nur bei den Seefahrern, sondern auch bei den Landbewohnern, vulgo Landratten ausübten. Denn dort galt seit jeher: Was ich nicht kenne, fasziniert mich.

Holen wir etwas weiter aus. Schon im Edo-Zeitalter (1603–1868) florierte in Japan eine Handwerkstradition, mit der man mummifizierte „Ningyo“ – halb Fisch, halb Mensch – künstlich herstellte. Diese Artefakte, gewickelt in Fischhaut, Stoff, Katzenhaar oder Fledermauszähne, wurden als Wundertiere gehandelt. Sie versprach dem Betrachter Gesundheit, Glück oder gar Langlebigkeit.

Viele dieser Artefakte wurden Tempeln oder Schreinen geschenkt, galten als heilkräftige Glücksbringer. Sie waren Teil einer Mythologie, in der das Übernatürliche und das Alltägliche verschwammen. 2022 wurde in Japan ein sogenannter Ningyo-Mumie im Enju-in-Tempel, Okayama, untersucht. Die moderne Analyse mittels CT-Scan, Röntgen, Radiokarbon‑ und DNA‑Tests enthüllte: Statt Fisch oder Affenkadavern war sie aus Stoff, Papier, Baumwolle, Pufferfischhaut, Fischgräten und Tierhaar modelliert – eine kunstvoll inszenierte Dekoration, gefertigt vermutlich im späten 19. Jahrhundert. Trotzdem wurde sie über Generationen hinweg als religiöses Artefakt verehrt – mit Zuschreibungen wie Pandemieabwehr und Gesundheitssegen.

Es war genau dieser kulturelle Unterbau, auf dem P. T. Barnum (1810–1891), legendärer amerikanischer Schausteller, Impresario und später Gründer des „Barnum & Bailey Circus“, benötigte. Eines seiner berühmtesten Ausstellungsstücke: die„Fiji-Mermaid“. Barnum inszenierte 1842 in New York eine Werbekampagne um eine angebliche Entdeckung aus Südamerika (obwohl er höchstwahrscheinlich wusste, dass seine Mermaid aus Asien kam), präsentierte eine angebliche wissenschaftliche Bestätigung und druckte zehntausende Flugblätter. Das Objekt wurde zu einem Publikumserfolg: Auf der Werbung war die Mermaid im Stil der damaligen Zeit als verführerische Schöne dargestellt – das Ausstellungsstück war ein "hässliches, ausgetrocknetes, schwarz aussehendes Exemplar, etwa drei Fuss lang‘ sei – mit geneigtem Schwanz und angsterfülltem Gesicht“ (Barnum). Was hunderttausende neugierige Besucher nicht davon abhielt, sich diesem Schauder einer neu gefundenen Spezie regelrecht hinzugeben – wenn auch meistens angewidert.

Es gibt sie! Wirklich?

Doch wahrscheinlich ist es diese Art der Sensationslust, dieser „endlich gefundene Beweis, dass es sie gibt“ (Barnum in seiner Werbung), der alle Geschichten rund um die Meerjungfrauen und ihre Cousinen so faszinierend macht. Oder spielt da etwa noch unser Unterbewusstsein seine unberechenbare Rolle?

Psychologen wie Carl Gustav Jung sahen in der Meerjungfrau ein archetypisches Bild des “Anima”, der weiblichen Seelenkraft. Sie verkörpert das Unbewusste, das Wilde und das Emotionale – ein Symbol, das in der Tiefe des Meeres ebenso wohnt wie in der Tiefe des Selbst.

Die Meerjungfrau zieht an, verführt, verschlingt aber auch. Dieses Spannungsverhältnis macht sie zu einem Spiegel für menschliche Ängste vor Hingabe, Kontrollverlust und Sinnlichkeit. In der Populärkultur wird dieser Archetyp immer wieder neu inszeniert – mal als romantisches Ideal, mal als zerstörerisches Monster.

Heute gilt die Meerjungfrau längst als emanzipiert. Aus dem Wesen, das einst passiv litt, schwieg oder sich für die Liebe opferte, aus den Nixen, die aus reiner Bosheit arme Seefahrer ins Unglück rissen, sind Figuren geworden, die selbstbestimmt zwischen den Welten wandeln. Sie sind ebenso Symbol für weibliche Autonomie wie für das Recht auf Ambivalenz. Und sie polarisieren – selbstverständlich. Sie tauchen nicht unter, sie tauchen auf – im kulturellen Bewusstsein als kraftvolle Grenzgängerin zwischen Tiefe und Oberfläche, Mythos und Moderne.

Entsprechend kann die eingangs gestellte Frage zumindest vage beantwortet werden: Wenn es sie gibt, dann dort, wo alles möglich ist – in unserer Fantasie!