Verschiedenes5 min Lesezeit

Die Entdeckung des Golfstroms

Der Golfstrom – "Kraftwerk" des europäischen Klimas und Schubkraft schon für die Konquistadoren.

Wer hat diesen gewaltigen Strom, der mehr als 100 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde Richtung Europa schiebt, eigentlich entdeckt? Und was hat ein Gründervater der Vereinigten Staaten von Amerika damit zu tun?

veröffentlicht am 16.02.2024

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Noch steht als „Entdecker des Golfstroms“ in vielen Schulbüchern der falsche Name

- Warum diese gewaltige Strömung schon für die Konquistadoren im 16. Jahrhundert wichtig war

- Was hat Benjamin Franklin mit alledem zu tun?

Artikel vorlesen lassen

Entdeckungen und Expeditionen aus dem gleichnamigen Zeitalter (16. - bis 17. Jahrhundert) sind, aus heutiger Sicht, bekanntlich „mit Vorsicht zu genießen“. Vermeintliche Entdecker wie Kolumbus wurden längst von der Geschichte eines Besseren belehrt. Und die erste Weltumseglung gelang eben nicht Magellan – der wurde auf halber Strecke von Philippinen, die sich nicht missionieren lassen wollten, im Kampf getötet – sondern Juan Sebastián del Cano und seiner Mannschaft. Um nur zwei berühmtere Beispiele zu nennen.

Etwas früher als Magellan, aber im gleichen Zeitalter, genauer gesagt im Frühjahr anno 1513, segelte der spanische Seefahrer Juan Ponce de Léon mit drei Schiffen und gesamt mehr als 150 Mann Besatzung vor dem von ihm „entdeckten“ Florida.

Doch was diese Expedition nach Hause brachte, war letztlich viel wertvoller als alles, was man in Florida an Reichtümern zu finden hoffte (und dort nie fand). Vielmehr ging es um einen strategischen Vorteil von damals unschätzbarem Wert: den Gewinn von Zeit in Form von Geschwindigkeit.

Strom gegenan!

Stellen wir uns die Szene vor: Die Flotte des Ponce de Léon segelte bei idealen Windstärken unter Vollzeug vor dem Wind in der (heute so genannten) Floridastraße in südwestlicher Richtung. Zuvor hatte die Flotille aus drei Karavellen mit insgesamt 200 Menschen an Bord Florida „entdeckt“ und auf der Halbinsel eine Siedlung gegründet. Es war der bis dahin nördlichste Vorstoß spanischer Siedler entlang der Neuen Welt.

Eine Landpeilung war nicht möglich, die mehr als Hundert Seemeilen entfernte Küste war längst hinter dem Horizont verschwunden. Irgendwann merkte Steuermann und Navigator Antón de Alaminos wohl anhand von Treibgut oder durch veränderte Fahrtgeräusche – die Geschwindigkeitsmessung mit Knoten wurde erst gegen Ende des Jahrhunderts von Niederländern erfunden – dass sein Schiff gegen einen starken Strom ankämpfte.

Diese „gegenan stehende“ Strömung war immerhin so stark, dass sich die tonnenschweren Karavellen trotz günstiger Winde offenbar stundenlang kaum von der Stelle bewegten. Im Gegenteil, sie trieben sogar wieder zurück – ein Phänomen, das Navigator de Alaminos nur von der europäischen Nordsee, und dort auch nur in Küstennähe kannte.

Kapitän Ponce de Léon vermerkte die Beobachtung pflichtgemäß in seinen Logbüchern und gilt seither fälschlicherweise als „Entdecker des Golfstroms“. Obwohl er das von sich selbst wohl nie behauptet hatte.

Heute wissen wir, dass es sich bei dieser Entdeckung „nur“ um den (heute so genannten) Floridastrom handelte, der als der Hauptzufluss des Golfstroms gilt.

Auf dem Strom schneller nach Europa

Es war jedoch erneut Navigator Antón de Alaminos, der sich als erster Seefahrer den Golfstrom im wahrsten Sinne des Wortes zunutze machte. Alaminos segelte am 26. Juli 1519 von der mexikanischen Siedlung Veracruz zunächst durch den Golf von Mexiko, nutzte die (von ihm entdeckten) Strömungen in der Floridastraße, hielt sich danach nordwärts und platzierte seine Karavelle mitten in den Golfstrom.

Ohne Vorkenntnisse über die Richtung des Golfstroms schaffte es de Alaminos, über den größten Teil seiner Reise „im Strom“ zu bleiben – eine navigatorische Meisterleistung. So erreichten de Alaminos und seine Mannschaft in der damals extrem kurzen Zeit von nur zwei Monaten Spanien und konnte stolz die Nachricht von der Entdeckung des Aztekenreiches überbringen.

Wie im Zeitalter der großen Entdeckungen üblich, behielt auch Antón de Alaminos seine navigatorische Entdeckung zunächst unter Verschluss. Nur wenigen Kollegen gab er auf Geheiß des spanischen Hofes sein Wissen über diesen gewaltigen und verlässlich fließenden Strom weiter.

Ausgerechnet die konkurrierenden Engländer kamen schnell zumindest in Ansätzen hinter das Geheimnis des „schiebenden Stroms“. Und sie machten ihn sich auf ihre Art zunutze. Wohl wissend, dass die spanische Flotte die enormen Reichtümer, die sie von den Azteken und Inkas geraubt hatten, immer auf der „nördlichen Atlantikroute“ nach Europa brachten, legten sich Flotten der britischen Krone im Seegebiet nördlich der Azoren auf die Lauer …

Geheimniskrämerei unter Kapitänen und Navigatoren

Tatsächlich blieb die atlantischen Strömungen, von denen man mittlerweile ahnte, dass sie mit verschiedenen Strömungsablegern ein Oval im Atlantik bilden und somit auf dem Hin- und Rückweg einer Transatlantikreise genutzt werden können, ein eifersüchtig und streng gehütetes Geheimnis. Keine der jeweils die Ozeane beherrschenden Seemächte gab ihr Wissen über den großen Strom im Atlantik weiter.

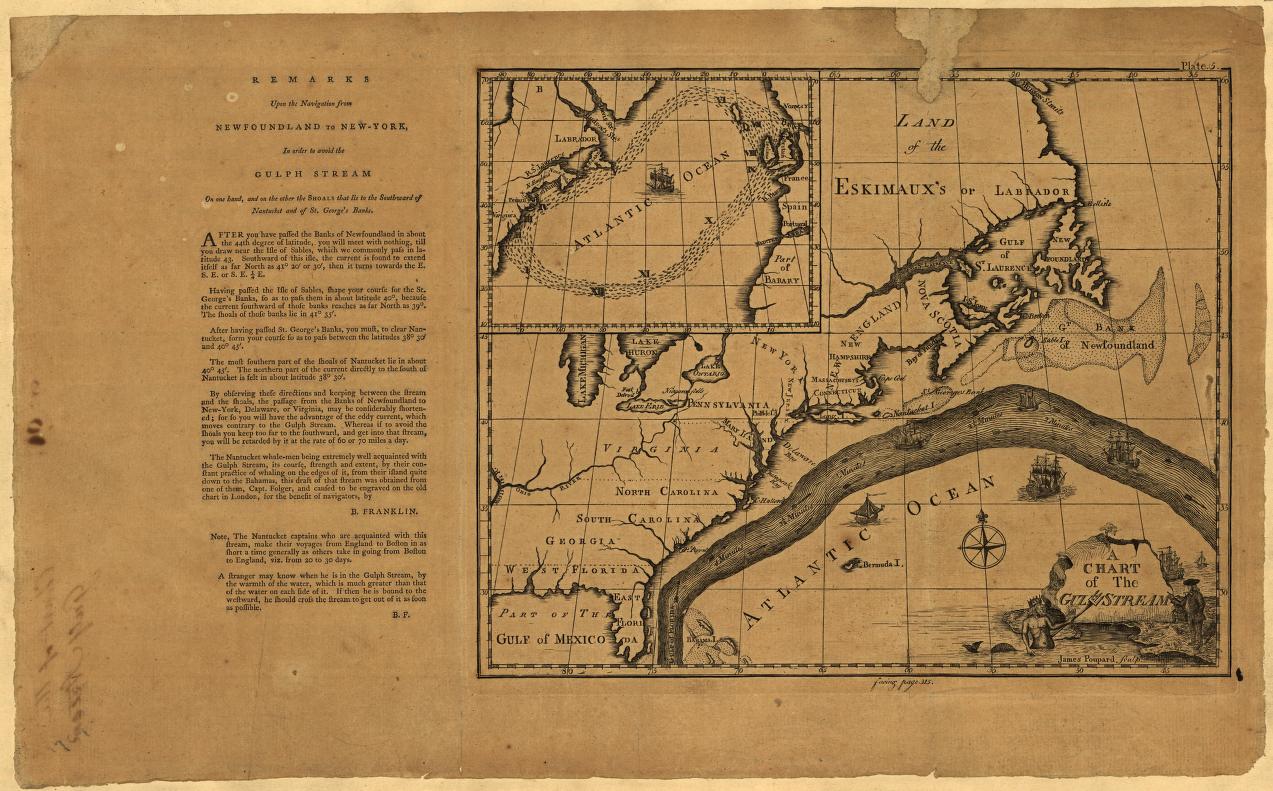

Diese Geheimniskrämerei fand erst im 18. Jahrhundert ein Ende. Damals untersuchte Benjamin Franklin – seines Zeichens Generalpostmeister der zu England gehörenden Kolonien Nordamerikas, begnadeter Erfinder, Gründervater der Vereinigten Staaten – warum seine Postsegelschiffe langsamer nach Europa segelten als andere Segler auf Schiffen gleicher Bauart.

Franklin ahnte zwar, dass Strömungen im Atlantik ihre gewichtige Rolle spielen könnten. Die Kapitäne „seiner“ Postschiffe glänzten jedoch zumindest in diesem Punkt mit Ahnungslosigkeit.

Erst Franklins Cousin Timothy Folger, ein ehemaliger Walfänger und später Kapitän auf einem Frachtsegler, brachte ihn auf die richtige Route. Die Walfänger folgten den Wal-Schulen, die immer am Rand oder mitten in den großen Strömungen ihre Hauptnahrungsquelle Krill fanden.

Folger war den Walen mehrfach bis hoch in den Norden gefolgt und wusste auch von einem Bogen Richtung Osten zu berichten, den die atlantischen Strömungen schlagen.

Franklin ließ den Angaben seines Cousins zufolge eine Strom-Karte zeichnen, die er unter den Kapitänen seiner Postschiffe verteilte. Fortan waren die britisch-amerikanischen Postschiffe eine Woche schneller in Europa.

Das wohl letzte Geheimnis

Übrigens war es auch Benjamin Franklin, der den Begriff „Golfstrom“ erstmals publik machte. Zuvor war von den „großen atlantischen Strömungen“ die Rede, was im Prinzip auch die passendere Bezeichnung wäre. Zumal man heute weiß, dass der eigentliche Golfstrom im Norden und Osten des Atlantiks in andere Ströme übergeht. Die jedoch bis heute im allgemein üblichen Sprachgebrauch als Golfstrom – abgeleitet vom Golf von Mexiko – bezeichnet werden.

Heute bergen der Golfstrom und alle weiteren großen Strömungen im zweitgrößten Ozean unseres Blauen Planeten kaum noch Geheimnisse. Als „Wärmepumpe für Europa“ wurde der Golfstrom vorwiegend in den vergangenen hundert Jahren von der Wasseroberfläche bis in die schwarzen Tiefen des Ozeans erforscht. Dabei kam auch zutage, wie fragil diese Strömungen doch sind: Seit einigen Jahrzehnten steht unter Wissenschaftlern fest, dass die Strömungen stetig langsamer werden .

Vielleicht birgt in diesem Zusammenhang der Golfstrom sein letztes Geheimnis: Wird er – und wenn ja, wann? – vollends versiegen?