Verschiedenes8 min Lesezeit

Geschichte der Segelschifffahrt – Teil 3

Mit dem Niedergang der Schoner, Klipper, Windjammer ist die Ära der Frachtsegler noch nicht vorbei!

Wussten Sie, dass die Chinesen bereits Dschunken mit neun Masten bauten? Und Klipper Eisblöcke von den USA in die Karibik segelten? Oder Windjammer eigentlich "ein Schritt zurück" in Bezug auf die Segel-Performance waren?

Von Michael Kunst, veröffentlicht am 23.12.2024

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Warum Dschunken den europäischen Segelschiffen mitunter weit voraus waren.

- Auch für Segelschiffe war der Beginn der Neuzeit der Anfang einer neuen Ära.

- Aus welchen Schiffen gingen die berühmten Tee-Klipper hervor?

- Und warum sind Windjammer eben NICHT der Anfang vom Ende der Segelschifffahrt?

Artikel vorlesen lassen

„Segeln“ wir zunächst für den letzten Teil unserer Trilogie über die Geschichte der Segelschifffahrt in den ostasiatischen Teil der damals bekannten Welt: nach China. Dort erlebte im europäischen Mittelalter ein Schiffstyp seine Blütezeit, der sich in über eineinhalb Jahrtausenden zu einem Erfolgsmodell für das „Reich der Mitte“ entwickelt hatte – die Dschunke.

In Europa wurde dieser Schiffstyp erst im 13. Jahrhundert durch die Reiseberichte des Marco Polo bekannt. Obwohl auf diesen Segelschiffen bereits viele Innovationen umgesetzt waren, die in Europa erst später erdacht, „erfunden“ und angewendet wurden, hatten Dschunken keinen Einfluss auf den Segelschiffbau in Europa.

In mancher Hinsicht den Europäern weit voraus!

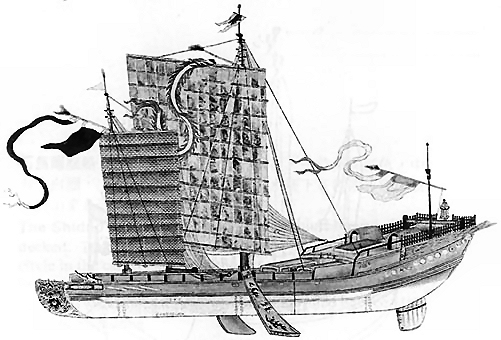

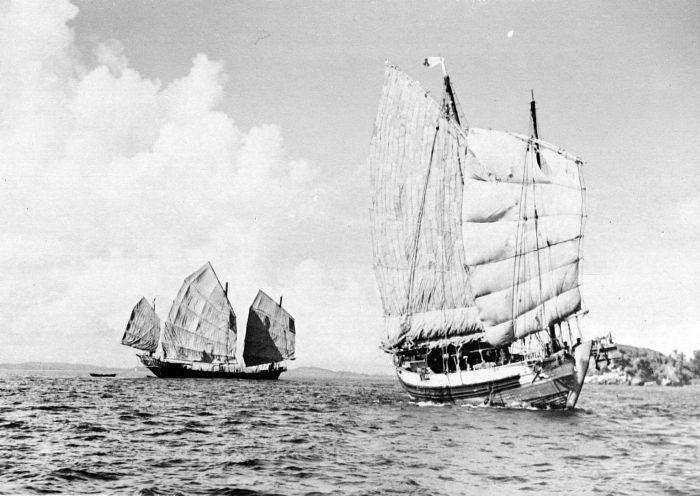

Spannend waren und sind sie trotzdem (oder gerade deshalb). Dschunken sind kastenförmige Segelschiffe, die schon in den Anfängen ca. 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bei geschätzten Schiffslängen von ca 15 - 20 m enorme Lasten tragen konnten.

Hundert Jahre später wiesen die Dschunken bereits Sicherheitsmerkmale auf, die im Prinzip auch heute noch auf allen Schiffen angewendet werden: Sie hatten wasserdichte Sicherheitsschotten, doppelwandige Rümpfe und wurden schon früh mit einem balancierten Heckruder gesteuert.

Der Rumpf einer Dschunke wird traditionell in Klinkerbauweise aufgebaut – allerdings von oben nach unten und nicht umgekehrt, wie in Europa üblich.

Trotz ihres klobig wirkenden Erscheinungsbildes sind Dschunken schnelle Schiffe, die bei nahezu allen Windstärken sicher segeln. Schon früh (schätzungsweise ab 7. Jahrhundert) wurden Seitenschwerter gegen die Abdrift eingesetzt.

Segel werden um den Mast herumgeschwenkt.

Aus europäischer Sicht ist hauptsächlich die Takelung außergewöhnlich. Dschunkensegel sind rechteckig und seit jeher mit Bambusstangen „durchgelattet“. Dieses Segel hängt am Topp des Mastes und kann aufgrund der durchgehenden Latten maximal weit auseinander „gespreizt“ werden. Die Masten sind nicht verstagt, sodass die Segel im Manöver um den Mast herumgeschwenkt werden können.

Dschunken konnten enorme Größen erreichen. Gängig waren Längen um die 60 m und 9 m Breite, auf denen bis zu 500 Tonnen Ladung transportiert werden konnten.

Nicht nur Marco Polo staunte.

Der im 13. Jahrhundert lebende islamische Gelehrte Ibn Battuta berichtete von einer Reise in einer riesigen Dschunke, auf der 300 Reisende, 600 Mann Besatzung und 400 Armbrustschützen Platz gehabt haben. Außerdem soll es nach Berichten des Ibn Battuta Suiten mit Toilette etc. an Bord gegeben haben.

Andere Reisende aus diesen und späteren Zeiten sprechen von Dschunken mit neun (!) Masten und entsprechend beeindruckender Segelfläche.

Auf Dschunken wurden übrigens auch weite Entdeckungsfahrten und Eroberungs-Expeditionen unternommen. Eine davon soll die Gestade Südamerikas erreicht haben.

Dschunken sind bis in die Neuzeit in nahezu unveränderter Form (über die vergangenen 500 Jahre hinweg) in Betrieb gewesen. Seit dem letzten Jahrhundert werden sie größtenteils noch auf Flüssen und Seen eingesetzt.

Die Neuzeit beginnt – für die Schifffahrt ändert sich alles!

Zurück zur europäischen Segelschifffahrt. Die wiederum mit dem Beginn der großen Entdeckerfahrten durch die Portugiesen, Spanier und Italiener ein Zeitalter einläutete, das wir heute „Neuzeit“ nennen. Übrigens, ein Zeitalter, das in vielerlei Hinsicht von der Segelschifffahrt geprägt wurde.

Auch für die Schifffahrt veränderte sich alles, als hinter dem westlichen Horizont Amerika „entdeckt“ wurde. Und als die Portugiesen letztlich tatsächlich auf dem Seeweg in Indien ankamen.

Der nord- und südamerikanische Kontinent wurde bekanntlich geplündert, die einheimischen Völker größtenteils massakriert und dezimiert und alles, was nach europäischen Maßstäben wertvoll war oder sein konnte, wurde auf den jetzt „alten Kontinent“ verschifft.

Doch bleiben wir bei den Schiffen als solchen, unabhängig davon, zu welchen Untaten, Gräueln (Sklaven-Transport) und Ungerechtigkeiten sie genutzt wurden.

Da die Entwicklungen auf und an den Segelschiffen ab dem frühen 16. Jahrhundert in kleineren, vor allem aber häufigen Schritten vorankamen, beschränken wir uns bei dieser „Historie der Segelschifffahrt“ für die nächsten Jahrhunderte auf die u.E. wichtigsten Entwicklungen auf den Schiffen – aus Platzgründen in stichwortartiger Kurzform.

Karacke. Ein Handels- und Kriegsschiff. Im Einsatz 15. - 17. Jahrhundert. Länge bis zu 40 Meter, bauchige Form des Rumpfes. Tragfähigkeit: 500 Tonnen. Erlebte Blütezeit während der Plünderungsfahrten auf den amerikanischen Kontinenten. Beseglung/Takelung: Rahsegel am Fockmast, zwei Rahsegel am Großmast, Lateinersegel am Besanmast.

Karacken sind bekannt für ihre Aufbauten im Bug- und Heckbereich, von denen aus die Mannschaften gegnerische Schiffe im Nahkampf beschossen oder enterten. Eher träge Segeleigenschaften.

Galeone. Einsatz hauptsächlich im 16. bis Anfang 18. Jahrhundert. Galeonen waren als besonders wendige und schnelle Schiffe in erster Linie sehr wehrhafte Kriegsschiffe. Verhältnis Länge/Breite: 3:1 bis 4:1.

Breiter und stabiler Rumpf, drei bis vier Masten, Rahsegel und Lateinersegel (wie Karacke)

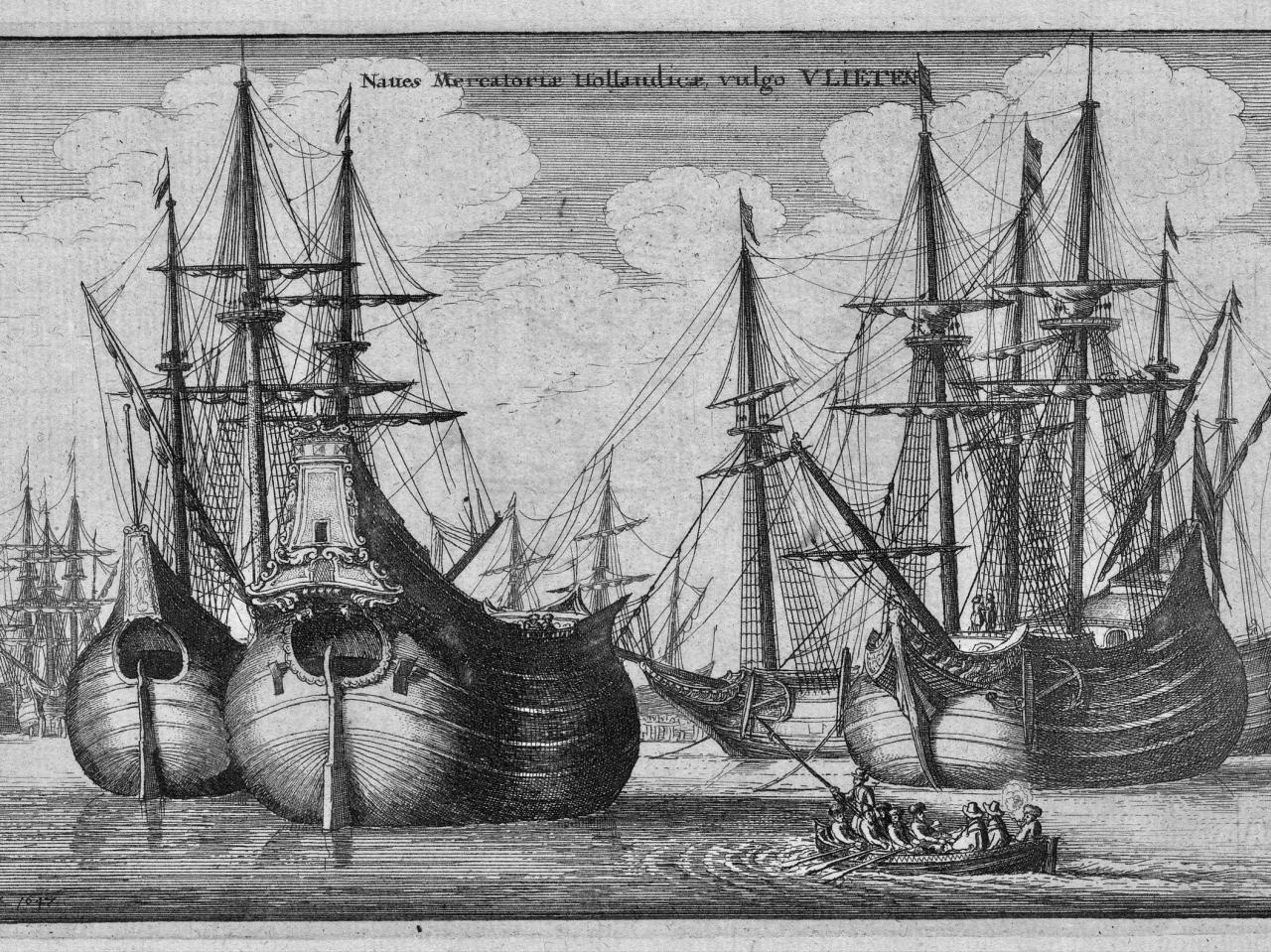

Fleute. Ein Handelsschiff mit Ursprüngen in den Niederlanden. Der Rumpf ist im Verhältnis 4:1 eher langgestreckt, die Formen sind hauptsächlich im Bug- und Heckbereich abgerundet. Um die Leistungen des Schiffes zu verbessern, wurden die bis dahin gängigen relativ hohen Aufbauten (Seitenwindanfälligkeit) deutlich verringert.

Die Fleute hatte gute Segeleigenschaften mit einer überproportional hohen Ladekapazität. Fleuten konnten für die damaligen Verhältnisse trotz Rah-Beseglung relativ hoch am Wind segeln.

Im 17. Jahrhundert wurde die Fleute von den Niederländern auch als Walfangschiff eingesetzt.

Als erstes Segelschiff wurde es nach standardisierten Verfahren hergestellt, was seinen Kaufpreis im Vergleich deutlich verringerte. Im 17. Jahrhundert bauten allein in den Niederlanden mehr als 100 Werften diesen Schiffstyp.

Offenbar lösten die seglerischen Qualitäten der Fleute und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis (wie man heute sagen würde) große Probleme in den meisten europäischen Seefahrer-Nationen aus. Die Niederländer lieferten schneller, mehr und preiswerter. Die Folge waren dramatische Arbeitsplatzverluste bei konkurrierenden Werften in anderen europäischen Ländern.

Pinasse. Bewaffnetes Handelsschiff für die Ostindien- und Transatlantikrouten. Drei Masten, mit Rah- und Lateinersegel. Die Pinasse gilt als Weiterentwicklung der Fleute. Dank eines durchgehenden Kanonendecks konnte sich die Pinasse deutlich besser verteidigen, als es auf der Fleute möglich war.

Die Länge einer Pinasse betrug in der Regel zwischen 22 und 50 m und die Tonnage 50 bis 1.200 Tonnen. Sie hatten je nach Bewaffnung eine Besatzung von 20 bis 250 Mann.

Pinassen oder Pinassenschiffe hatten – wie die Fleute – ein gestrecktes Länge-/Breite-Verhältnis bis zu 4,6:1.

Fregatte. Schnelles, wendiges Kriegsschiff. Gilt als erstes Segelschiff, das den Übergang zur Vollschiff-Takelung öffnete. Die Segelfläche des Lateinersegels am Besanmast wurde reduziert, mit einer Gabel an der Spiere wurde erstmals eine Gaffel am Mast gehisst, es gab somit vor dem Mast (das eigentlich überflüssige, vor dem Mast überstehende Ende der Spiere des Lateinersegels war weggefallen) ausreichend Platz für ein weiteres Segel.

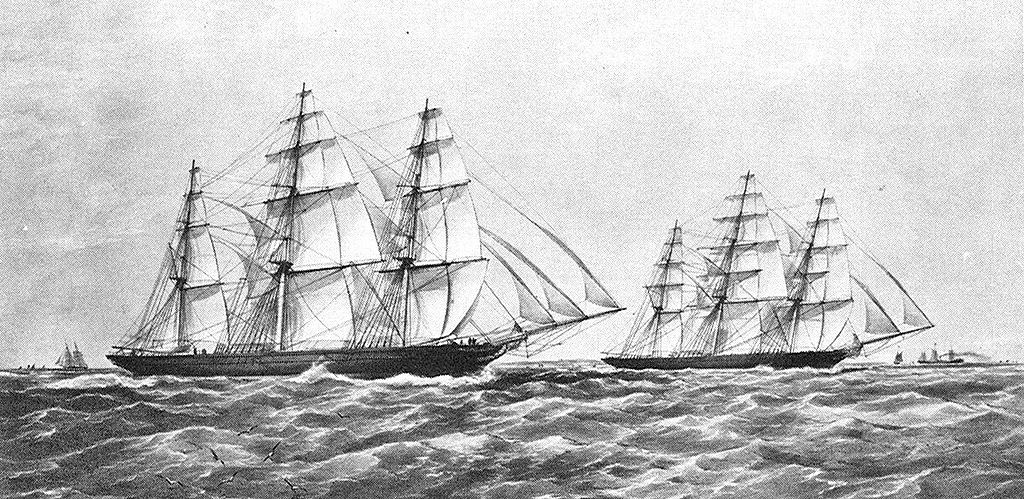

Klipper. Mit diesen Segelschiffen begann die Ära des „schnellen Hochsee-Segelns um jeden Preis“. Klipper (durchschnittlich 65 m Länge, 12 m Breite, 20 kn schnell) hatten ihre Blütezeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sie Eisbarren von den USA etwa in die Karibik segelten, Gewürze und Opium von Fernost Richtung Europa und den USA schafften und Tee (aus China oder Indien) nach Europa in Rekordzeiten transportierten.

Vor allem die heute noch berühmten Tea-Races (1840–1860), bei denen die erste Ladung Tee aus China in London einen besonders hohen Preis und zusätzliche Prämien erzielte, sind in die Geschichte eingegangen.

Klipper waren relativ schmale Segelschiffe (Länge/Breite-Verhältnis bis 8:1) mit enormen Segelflächen. Das führte bei günstigen Windverhältnissen zu rasanten Törns.

Tee-Klipper waren zumeist Dreimaster, im Durchschnitt 65 m lang und erreichten 20 Knoten Geschwindigkeit. Manche Tee-Klipper konnten 3.000 qm Segelfläche für maximalen Vortrieb setzen.

Sie waren die ersten Handelsschiffe, bei denen der Laderaum (in Bezug auf die Schiffsgröße) reduziert wurde, um höhere Geschwindigkeiten zu erzielen.

Die ersten Klippper wurden noch vollständig aus Holz gebaut (Länge/Breite-Verhältnis 5:1), die berühmten Tee-Klipper waren jedoch bereits in einer Komposit-Bauweise entstanden: Tragende, strukturelle Elemente im Rumpf waren aus Stahl, für das stehende Gut wie die Wanten wurde ebenfalls erstmals Stahl verwendet.

Schoner. Diese Art der Takelung dieses Segelschiffs galt ab dem 18. und 19. Jahrhundert als richtungsweisend. Auf Schonern (ca. 15 bis 40 m Länge) wurden nahezu ausschließlich Schratsegel gesetzt (= Segel, die in Ruhestellung in Richtung der Schiffslängsachse gesetzt sind. Wie Gaffelsegel, Stagsegel, Schonersegel). Einzige Ausnahme: Auf dem Toppsegelschoner wird am vorderen Mast über dem Schratsegel ein Rahsegel gesetzt.

Durch diese Segelkonfiguration waren hervorragende Am-Wind-Eigenschaften möglich geworden, die im gewissen Sinne die Welt der Segelschiffe revolutionierten. Zwar wurden Schoner zunächst „nur“ im Küstenbereich als Fracht- und Handelsschiffe eingesetzt. Die Takelungsart setzte sich später jedoch auch im Wassersportbereich durch.

Die meisten Schoner waren und sind Dreimaster, auf denen Gaffelsegel, Gaffeltopsegel, mehrere Vorsegel gesetzt wurden. Der Stagsegelschoner läutete die Ära der modernen Takelung ein: Die Hauptsegel sind dreieckige Schratsegel, am hinteren Mast wird das Besansegel (ebenfalls dreieckig) gehisst.

Ab 1900 wurden große Vier-, Fünf- und sogar Siebenmastschoner gebaut. (Artikel „Thomas W. Lawson, Magazin Boat24.com).

"Windjammer". In Bezug auf ihre seglerischen Qualitäten waren die Windjammer schlechte Nachfolger der Klipper. Denn diese Großsegler (Länge bis zu 150 m) waren in jeder Hinsicht auf wirtschaftliche Belange ausgelegt. Sie sollten möglichst viele unverderbliche Waren und Massengüter transportieren: Zement, Guano, Salpeter, Weizen, Kohle, Holz etc.. Von Beginn ihrer Ära (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts) an standen sie in Konkurrenz zur Dampfschifffahrt. Entsprechend spezialisierten sich die Reeder dieser Vier- bis Fünfmaster auf lange Strecken – Dampfschiffe hatten dabei Brennstoffprobleme!

Die Takelung der Windjammer ging einen Entwicklungsschritt zurück: Da die zu transportierenden Güter nicht verderblich waren, setzte man erneut auf Rahsegel, die bei den voluminösen, schweren, stäbigen Schiffen für besseren Vortrieb sorgten. Bauweise: Holz, später Stahl.

Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele Windjammer zerstört, nur noch wenige kamen in den Fünfzigerjahren als Transportsegler zum Einsatz. Einige Windjammer wurden als Marine-Schulschiffe umfunktioniert und segeln heute noch zu Schulungs-, Sozial- und Repräsentationszwecken.

Neuer Anfang

Die Ära der Windjammer wird bis heute als die "letzte große Zeit" des Frachtsegelns bezeichnet. Doch ca. seit der Jahrtausendwende segeln (wenige) ehemalige Frachtsegler nach liebevoller und aufwendiger Renovierung erneut entlang der europäischen Atlantik-Küsten, im Baltikum und auf Transatlantik-Routen. Dabei transportieren sie Produkte wie Kakaobohnen, Rum, Weine in Fässern (zum Reifen) und mehr, die später unter dem Label "unter Segeln transportiert" verkauft werden.

Für zwei französische Reedereien segeln mittlerweile Frachtsegler, die mit 52 und 85 m Länge als Großsegler bezeichnet werden können. Diese neu gebauten Frachtsegler (TOTW und Grain de Sail II) werden in Europa als Beginn einer neuen, emissionsfreien Ära unter Segeln gefeiert. Weitere Neubauten in ähnlichen Größen sind bereits auf Kiel gelegt (siehe boat24.com-Magazin-Artikel "Zurück in die Zukunft".)