Verschiedenes9 min Lesezeit

Lug und Trug in der Seefahrt – Teil 1

Es wurde gelogen und betrogen, bis sich die Planken bogen!

Unvollständiger aber ehrlicher Einblick in die Welt der Schwindler und Lügner auf See. Damals und heute – erstellt nach bestem Wissen und Gewissen. Teil 1 – von der Antike bis zum Mittelalter.

Von Michael Kunst, veröffentlicht am 14.12.2023

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Warum Pytheas zu Unrecht der Lüge bezichtigt wurde.

- Wusste Kolumbus mehr über das, was ihm hinterm Horizont im Westen erwartete?

- Amerigo und Amerika – sind die miteinander verwandt?

Artikel vorlesen lassen

Wenn Seefahrer von ihren Reisen, Erlebnissen oder gar Abenteuern berichten, dann sind Höhen-, Stärken- und Geschwindigkeitsangaben häufig mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Es handelt sich jedoch um nichts anderes als Seemannsgarn, wenn Wellenberge den einen oder anderen zusätzlichen Meter an Höhe gewinnen, wenn Windstärken mit zwei oder gar drei zusätzlichen Beaufort wehen. Oder ein Verdränger-Boot im Überschwang der Erzählung Geschwindigkeiten erreicht, von denen selbst foilende Regatta-Renner nur träumen können. Leicht übertriebene Ausschmückungen sind unter Seglern, Seefahrern und Entdeckungsreisenden höchstens Kolaterallschäden in der Kommunikation. Anders formuliert: Das is’ eben so und wird wohl auch so bleiben.

Seemannsgarn spinnen oder lügen?

Von diesem in Worten gesponnenen Garn zum Schwindeln ist es nur ein kleiner Schritt: „Etwas erzählen, das nicht ganz der Wahrheit entspricht oder leicht von der Wahrheit abweicht“ (Duden) setzt allerdings schon eine manipulierende Intention beim Erzähler voraus. Es wird verschwiegen, verfälscht oder eben etwas dazu erfunden – aber nur wenig, ohne dass am Kern der Aussage viel „verbogen“ wird.

Wer jedoch bewusst falsche, auf Täuschung angelegte Aussagen trifft und absichtlich, wissentlich eine Unwahrheit äußert … der lügt. Gelogen wird und wurde aus Scham, aus Angst vor Strafe, Kritik aber auch aus Höflichkeit, Unsicherheit oder schierer Not. Und im Falle der Seeleute wird mitunter so sehr gelogen, dass sich die „Planken biegen“.

Nur von den beiden letztgenannten Versionen der Unwahrheit soll in den folgenden Zeilen die Rede sein. Denn Seemannsgarn prägt wohl die Seefahrt schon seit Jahrtausenden, hat jedoch kaum nennenswerten Schaden angerichtet. Lügen haben dagegen – soweit bis heute aufgedeckt – tatsächlich das Geschichtsbild zumindest über einen mehr oder weniger langen Zeitraum hinweg verändert. Und wirken mitunter bis heute nach.

Doch nicht nur von handfesten Unwahrheiten soll die Rede sein, sondern auch von vermeintlichen Lügen, die unterstellt wurden und werden.

Ein Entdecker, zum Lügner abgestempelt

Einer, der offenbar schon zu Lebzeiten darunter litt, dass man ihm seine allzu fantastisch anmutenden Erzählungen nicht glaubte, war der griechische Händler, Seefahrer und Entdecker Pytheas. Er lebte von 370 bis 310 vor unserer Zeitrechnung in Massalia, dem heutigen Marseille. Die Hafenstadt war damals bereits ein wichtiges Handelszentrum und nicht selten Ausgangspunkt für große Entdeckungsreisen.

In diesen Zeiten drang Alexander der Große als Eroberer südlich und östlich des Mittelmeers bis an die Grenzen der damals bekannten Welt vor. Der Händler Pytheas hingegen machte sich in entgegengesetzter Richtung auf, um die Nordsee, das heutige Großbritannien und (wirklich?) die Ostsee zu bereisen. Dabei waren Handelsinteressen mit Sicherheit sein wichtigster Antrieb; doch der Grieche war offenbar auch ein begnadeter Forscher (heute würde man ihn Geograf nennen). So vermaß Pytheas die Küstenlänge der britischen Insel mit umgerechnet 7.800 km (GPS-Messung: 12.429 km). Bis heute gilt die Vermessung der zerklüfteten britischen Küstenlinie als geografische Herausforderung. Entsprechend respektvoll begegnen moderne Geografen und Historiker den Angaben von Pytheas. Ebenfalls verblüffend: Aufgrund unterschiedlicher Schattenlängen auf seiner Sonnenuhr berechnete Pytheas die Luftlinie zwischen der Nordspitze Schottlands und Massalia: 1.700 km maß der Grieche – 1.815 km errechnen die modernen Computer.

Konkrete Zweifel oder Neid?

Doch diesen Berechnungen sowie den erstaunlichen Erzählungen von Bernstein, dem „Gold des Mare Balticum“ und die lange für unmöglich gehaltenen Seereisen bis mehrere Tagesreisen nördlich von Schottland zum „Land mit den Bergen aus Eis“ (also nach Island?) trauten Pytheas’ Zeitgenossen nicht über den Weg.

Neider und Besserwisser zweifelten alle Berichte des Seefahrers an. Er soll zwar ein Buch über seine Seereise mit vielen Details geschrieben haben, doch das galt bald schon als verschollen. Pytheas wurde als Lügner diffamiert, fand keine Investoren für weitere Seereisen in den Norden und starb im Alter von ca. 60 Jahren und segelte nie wieder „hinter den Horizont“.

Heute sind Historiker überzeugt davon, dass Pytheas die Reise zur See in den Norden tatsächlich unternommen hat und stützen alle seine Beobachtungen und Behauptungen, die jedoch nur in Fragmenten (über Dritte) überliefert sind. Nicht zuletzt, weil der Grieche als einer der Ersten gilt, der das Phänomen der Gezeiten in den nördlichen Meeren bereits in den Zusammenhang mit dem Mond brachte.

Lediglich seine vermeintliche Reise in die Ostsee könnte doch nicht stattgefunden haben: Zu ungenau sind seine Schilderungen im Vergleich. Vielleicht hat also Pytheas hier geschwindelt und sich auf Erzählungen anderer Seefahrer gestützt. Doch der „gemeine Lügner“, wie er noch lange nach seinem Tod bezeichnet wurde, war er bestimmt nicht.

Von wegen Entdecker

Zeitsprung. Im Jahr 1492 „entdeckte“ Christoph Kolumbus bekanntlich Amerika – so lautete noch bis vor ein paar Jahren die offizielle Geschichtsschreibung. Zwar war Kolumbus davon überzeugt, dass er den westlichen Weg nach Indien gefunden hatte. Und auch die Insel Guanahani, von Kolumbus sogleich in bester conquistadorischer Manier in San Salvador umgenannt, ist längst noch nicht das Festland der neuen Welt.

Zuvor hatte Kolumbus so ziemlich alles falsch berechnet, was man zur damaligen Zeit als Kapitän und Navigator auf dem Weg ins Unbekannte falsch machen konnte. Was selbstverständlich in seinen Aufzeichnungen so nicht beschrieben, von seiner Crew jedoch bezeugt wurde.

Apropos „entdecken“. Heute ist längst wissenschaftlich bewiesen, dass die Wikinger bereits 500 Jahre zuvor in Neufundland eine Siedlung gründeten. Ganz zu schweigen von den Ureinwohnern auf dem gesamten amerikanischen Kontinent und den vorgelagerten, karibischen Inseln. Die waren bereits 15.000 Jahre zuvor vermutlich auf dem nördlichen Landwege auf ihrem Kontinent angelangt.

Doch dieser Irrtum vom „ersten Europäer auf der Rückseite Indiens“, machte Kolumbus noch nicht zum Lügner oder Schwindler.

Den Grundstein zu seiner von Schwindel, Betrug und Lügen gezeichneten Karriere legte der höchstwahrscheinlich im italienischen Genua geborene Händler und spätere Seefahrer bereits Jahre zuvor. Wohl um die Königshäuser in Spanien – seine späteren Financiers für die Entdeckungsfahrten – zu beeindrucken, fälschte er seinen Lebenslauf und machte aus seinem Vater einen Admiral, der alle damals bekannten Weltmeere bereist habe. Eine andere, unter Historikern verbreitete Version sieht Kolumbus als Juden, der seinen Lebenslauf umschrieb, um die judenfeindliche spanische Königsfamilie nicht gegen sich und seine geplanten Entdeckungsfahrten aufzubringen.

Heldenhaft gekämpft

Später versuchte er, mit abenteuerlichen Geschichten, die ihm während seiner Entdeckungsfahrten passierten, zu beeindrucken. Wenn er schon nach seiner ersten Reise gen Westen nicht mit den erhofften (und dem spanischen Königshaus versprochenen) Goldschätzen angeben konnte, mussten andere Geschichten bei der Rückkehr von seinen insgesamt vier Reisen zu den „Indianern“ sein Image polieren: Piratenüberfälle, heldenhafte Kämpfe im Alleingang gegen übermächtige Ureinwohner (die er in Wahrheit systematisch abschlachten ließ) und Schiffsverlust, den er als einziger überlebt haben wollte.

Die Portugiesen – damals die wohl fähigste Seenation – hielten grundsätzlich nicht viel von Herrn Kolumbus und bezeichneten ihn in nahezu allen Dokumenten der damaligen Zeit als Lügner und Betrüger.

Wahrscheinlich wollten sie sich so an ihm rächen, denn ohne eine Karte, die zuvor in ihrem Besitz war und die von Kolumbus’ Bruder Bartholomäus – damals Kartograf am portugiesischen Hof – schließlich gestohlen wurde und wundersam in Kolumbus’ Hände fiel, wäre der „größte Entdecker der Menschheit“ wohl niemals auf der Suche nach einer Westroute nach dem Gold- und Gewürzland Indien losgesegelt.

Karten – Wegweiser zu unendlichem Reichtum

Auf dieser (später verloren gegangenen Karte), die wenige Jahre später in Auszügen auch auf der legendären Seekarte des osmanischen Piri Reis auftauchte, waren bereits die Küstenlinien des südamerikanischen Kontinents und die Andenkette erkennbar. Einige namhafte Historiker sind heute davon überzeugt, dass arabische Schiffe Jahrzehnte vor Kolumbus über den Atlantik gesegelt waren und in Südamerika anlandeten.

Somit segelte Kolumbus also keineswegs „ins Unbekannte“, wie er immer wieder behauptete, sondern hatte mehr als eine Ahnung, dass man auf der westlichen Route im bis dahin unbekannten Teil „Indiens“ ankommen müsse.

Eine weitere Theorie heutiger Historiker besagt, dass Bartholomäus eine andere, für Portugal noch viel bedeutendere Karte gestohlen und seinem Bruder am spanischen Hof übergeben habe. Denn Bartolomeu Dia hatte 1488 für den portugiesischen Königshof das afrikanische Kap der Guten Hoffnung umsegelt und somit den begehrten Seeweg nach Indien und China eröffnet. Kolumbus soll, gemeinsam mit seinem Bruder, die gestohlene Karte gefälscht und dabei den Seeweg zwischen Lissabon und Indien sowie China erheblich verlängert haben. Ein weiteres, auf Lug und Betrug gebautes Argument, um den spanischen Hof für die Finanzierung seiner ersten Reise gen Westen zu überzeugen.

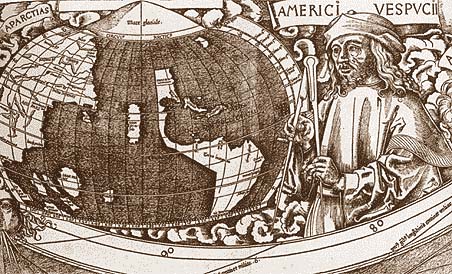

Amerigo – Amerika

Bleiben wir noch ein wenig in dieser für Menschheit so wichtigen Epoche. Denn eigentlich war 1492 und in den Jahren danach weder Amerika entdeckt, noch hatte der Kontinent diesen Namen. Beides wurde erst mit dem italienischen Seefahrer, Entdecker und (logisch!) Händler Amerigo Vespucci erledigt.

Der segelte (wie Kolumbus) vier Mal über den Atlantik nach Westen und vertrat bereits vor seiner ersten Reise die Ansicht, dass Kollege Kolumbus zwar einige Inseln „entdeckt“ habe, weiter westlich jedoch Festland (terre firme) eines Kontinents liegen müsse. Entsprechend geht man davon aus, dass auch Vespucci Kenntnis von der erwähnten Karte arabischer Seefahrer hatte.

So war es dann auch Amerigo Vespucci, der mit seiner Crew im August 1497 als wohl erster Europäer in Mittelamerika das Festland des amerikanischen Kontinents betrat. Interessanterweise nannte er die dort lebenden Ureinwohner „Personen“ und nicht „Indios“. Zudem suchte er weitgehend friedlichen Kontakt mit ihnen – im Gegensatz zu Kolumbus, der sogar schon zu Lebzeiten vom spanischen Königshaus für die Massaker unter den Ureinwohnern der Antillen-Inseln gerügt wurde.

Während dieser und den drei nachfolgenden Reisen segelte Vespucci entlang der südamerikanischen Küsten bis weit in den Süden. Dabei gab er den Küsten bei seinen „Etappenstopps“ Namen, die bis heute geblieben sind. Wie etwa Venezuela – Klein-Venedig – weil dort an den Küsten die Ureinwohner in Pfahlbauten lebten.

Amerigo Vespucci war bereits zu Lebzeiten und in den Jahren nach seinem Tod Anfang des 16.Jahrhunderts ein in den spanischen, portugiesischen wie kastilischen und italienischen Höfen gefeierter Entdecker. Der wiederum Christoph Columbus bereits zu beider Lebzeiten in den Schatten stellte. Dennoch waren die beiden offenbar befreundet, wie neuere Funde aus den Bibliotheken und Archiven bezeugen. So bat etwa Kolumbus seinen „Konkurrenten“ um Fürsprache am Spanischen Hof für die Finanzierung seiner dritten Reise.

Karten verschollen

Vespucci zeichnete während seiner Entdeckungsfahrten – wie in diversen Briefen erwähnt – eigene Karten, die jedoch alle als verschollen gelten. Vor allem sein Brief an seinen Gönner Lorenzo di Medici sollen nach seiner zweiten Reise zwei überaus genaue Karten der südamerikanischen Ostküste beigelegt worden sein, die jedoch ebenfalls verschollen sind.

Ob diese Karten jemals auf dem Zeichentisch des damals berühmten deutschen Kartografen Martin Waldseemüller lagen, wird wohl nie geklärt werden. Waldseemüller zeichnete damals Karten von höchstmöglicher Präzision, die man heute wohl „State of the Art“ nennen würde. Der Einfluss des Deutschen ging so weit, dass er „ohne vorher um Erlaubnis gebeten zu haben“ auf seiner ersten Karte der „Neuen Welt“ dem Kontinent den Namen des seines Erachtens wahren Entdeckers gab: Amerika – nichts anderes als die weibliche Form von Vespuccis Vornamen Amerigo.

Ein Name, der bis heute für beide Kontinent-Hälften im Norden und Süden Bestand hat. Und der belegt, wie hoch Vespucci einst geschätzt wurde. Erst ein Gerichtsurteil Mitte des 16.Jahrhunderts, lange nach Vespuccis Tod, machte aus den Entdeckungen des damaligen Superstars eine geschichtliche Randnotiz mit ewiger Erinnerung im Namen der Neuen Welt. Ein Enkel des Christoph Kolumbus klagte gegen den Titel „bedeutendster Entdecker“, den man Vespucci längst verpasst hatte. Da sich die spanische Krone der Klage anschloss, stand das Urteil bereits vor seiner Verkündung fest: Aus dem häufig als Blender, Schwindler und Lügner bezeichneten Kolumbus wurde posthum ein neuer Held der Entdeckerzunft. Ein Status, der bis heute anhält – ob verdient oder unverdient, sei dahingestellt.