Verschiedenes8 min Lesezeit

Wie stark weht es?

Warum die Windstärken in Beaufort gemessen werden und wie es dazu kam.

Als die Zeit ein wichtiger ökonomischer Faktor für den Warentransport unter Segeln wurde, sucht man folgerichtig nach der schnellsten Route, mit dem Wind aus der richtigen Richtung und in angemessener Stärke. Doch für genau diese Windstärke hatte man über Jahrhunderte hinweg keine allgemeingültige Skala entwickelt. Und war es wirklich Sir Francis Beaufort, der Ordnung ins System brachte?

Von Michael Kunst, veröffentlicht am 03.06.2024

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Wind als Antrieb – seit Menschengedenken die beste Lösung

- Die Windstärke spielte eine entscheidende Rolle im Seehandel unter Segeln

- Sir Francis Beaufort war zwar ein wahres Genie als Hydro- und Kartograph. Doch an der nach ihm benannten Skala zur Windstärkenmessung hatte er nur wenig Anteil.

- Beaufort hatte zwar seine eigene Skala entwickelt – sie hatte nur sehr wenig mit der heute gültigen zu tun!

- Wie der Deutsche Peter Petersen dem Wind eine Beschreibung gab.

Artikel vorlesen lassen

Aktuelle Beaufort-Skala für die Messung der Windstärke an Land und auf See.

- Unter folgendem Link, finden Sie die Beaufort-Skala in einer übersichtlichen Tabelle.

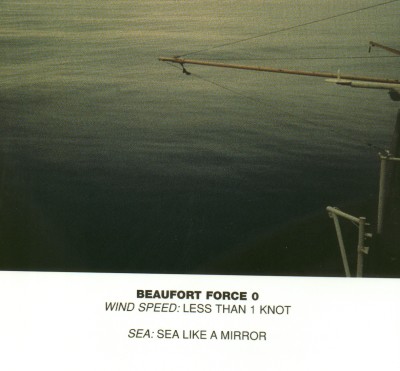

Beaufort 0: Windstille

Windgeschwindigkeit: < 1 km/h (0–1 Knoten)

Beschreibung: Rauch steigt senkrecht nach oben. Das Meer ist spiegelglatt.

Beaufort 1: Leiser Zug

Windgeschwindigkeit: 1–5 km/h (1–3 Knoten)

Beschreibung: Rauch treibt leicht, Windrichtung erkennbar. Kleine Kräuselwellen auf dem Meer.

Beaufort 2: Leichte Brise

Windgeschwindigkeit: 6–11 km/h (4–6 Knoten)

Beschreibung: Bewegliche Blätter, Wind ist im Gesicht spürbar. Kleine Wellen mit Glanz.

Beaufort 3: Schwache Brise

Windgeschwindigkeit: 12–19 km/h (7–10 Knoten)

Beschreibung: Blätter und dünne Zweige bewegen sich. Kleine Wellen, Kämme beginnen zu brechen.

Beaufort 4: Mäßige Brise

Windgeschwindigkeit: 20–28 km/h (11–16 Knoten)

Beschreibung: Dünne Äste bewegen sich, loses Papier wird herumgeweht. Wellen mit Schaumkronen.

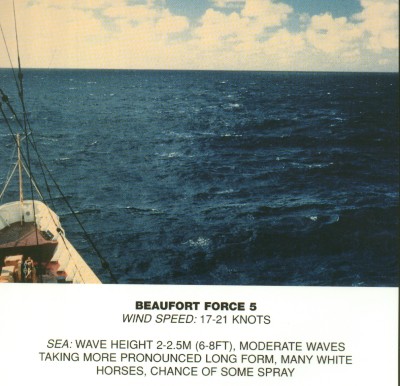

Beaufort 5: Frische Brise

Windgeschwindigkeit: 29–38 km/h (17–21 Knoten)

Beschreibung: Kleine Bäume beginnen zu schwanken. Mäßige Wellen mit vielen weißen Schaumkronen.

Beaufort 6: Starker Wind

Windgeschwindigkeit: 39–49 km/h (22–27 Knoten)

Beschreibung: Große Äste bewegen sich, Gegenstände wie Regenschirme werden unhandlich. Große Wellen, Kämme beginnen zu brechen.

Beaufort 7: Steifer Wind

Windgeschwindigkeit: 50–61 km/h (28–33 Knoten)

Beschreibung: Ganze Bäume bewegen sich, Gehen wird erschwert. Grobe Wellen mit Schaumstreifen.

Beaufort 8: Stürmischer Wind

Windgeschwindigkeit: 62–74 km/h (34–40 Knoten)

Beschreibung: Zweige brechen ab, Fortschreiten gegen den Wind ist schwierig. Sehr hohe Wellen, Schaum beginnt in Streifen zu treiben.

Beaufort 9: Starker Sturm

Windgeschwindigkeit: 75–88 km/h (41–47 Knoten)

Beschreibung: Leichte strukturelle Schäden, Dachziegel können wegfliegen. Hohe Wellen, Dichte Schaumstreifen.

Beaufort 10: Schwerer Sturm

Windgeschwindigkeit: 89–102 km/h (48–55 Knoten)

Beschreibung: Bäume können entwurzelt werden, erhebliche Schäden an Gebäuden. Sehr hohe Wellen mit dichten Schaumkronen.

Beaufort 11: Orkanartiger Sturm

Windgeschwindigkeit: 103–117 km/h (56–63 Knoten)

Beschreibung: Weitreichende Schäden an Strukturen, große Verwüstungen. Außergewöhnlich hohe Wellen, Meer bedeckt von Schaum.

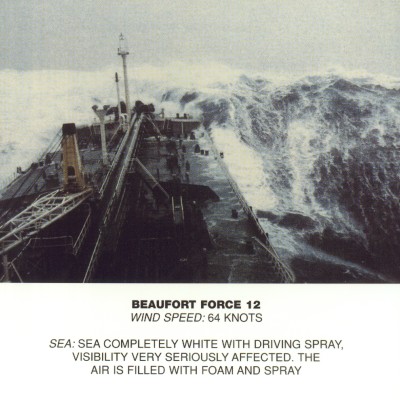

Beaufort 12: Orkan

Windgeschwindigkeit: ≥ 118 km/h (≥ 64 Knoten)

Beschreibung: Verwüstende Schäden, großflächige Zerstörung. Luft voller Schaum und Gischt, Sicht stark reduziert.

Seit Menschengedenken ist der Wind ein natürlicher Antrieb, der uns – unter bestimmten Voraussetzungen, Bedingungen und bei richtiger Nutzung – von A nach B bringen kann.

Der Wind macht aber auch das Wetter. Diese sprichwörtliche Naturgewalt bringt die großen Luftmassen überhaupt erst in Bewegung und entscheidet somit über den Verlauf der Hochs und Tiefs über den Ozeanen und Landmassen.

Zudem hat der Wind viel für die menschliche Kultur getan – je nach Sichtweise mit positivem oder negativem Effekt. Ohne seinen Einsatz hätten die europäischen „Entdecker“ niemals erfahren, was sie hinter dem Horizont erwartet.

Die Polynesier wären kaum auf die Suche nach weiteren Inseln zur Besiedlung los gerudert. Und die Chinesen hätten ihre großen Entdeckerfahrten, wie die eines Zheng He im 15. Jahrhundert, paradoxerweise „in den Wind schreiben“ müssen.

Bis heute sind jedoch Reisen „mit dem Wind“ immer von einer gewissen Portion Unberechenbarkeit geprägt. Auch in Zeiten von Satelliten-Beobachtungen und computergesteuerten, meteorologischen Berechnungen passiert es immer wieder, dass der Wind „macht was er will“.

Dabei kann es sich um kleinere Abweichungen im Stil von „etwas mehr Wind als vorhergesagt“ handeln bis hin zu Tiefs, die vom Wind angetrieben, launig nicht der vorausgesagten Richtung folgen wollen.

Doch wie schwierig muss das mit den Berechnungen windiger Launen in Zeiten gewesen sein, als es noch keine computergesteuerten Hilfsmittel für die Berechnung gab?

Wann weht der Mistral?

Tatsächlich war der meteorologische Einfluss auf die Navigation bis ins frühe 20.Jahrhundert hinein zu einem gewissen Teil ein Glücksspiel, das man selbst als erfahrener Navigator respektive Seemann verlieren konnte. Zum anderen bestand die meteorologische Vorhersage aus Erfahrungswerten zuvor auf der gleichen Route durchgeführter Reisen, die mehr oder weniger genau aufgezeichnet wurden.

So war etwa im „überschaubaren“ Mittelmeerraum seit Urzeiten bekannt, wann und wo Schirokko, Bora, Meltemi, Mistral und Co. wehten und wann (ungefähr) sie es besonders wild „trieben“.

Dennoch gab es immer wieder stürmische Überraschungen, denen ganze Flotten zum Opfer fielen.

Spätestens seit den ersten „Entdeckerfahrten“ entlang der afrikanischen Küsten und Richtung „Neue Welt“ wurden dann etwa die Passatwinde bekannt.

Doch wie wurden eigentlich die Winde beschrieben? Essenziell war natürlich die Richtung, aus der sie wehten. Zweiter elementarer Faktor: Wie stark weht der Wind?

Subjektive Einschätzung

Bei der Beantwortung dieser Frage wurde es subjektiv, wenn nicht sogar kompliziert. Wobei das eine meistens das andere nach sich zieht.

Bei den Extremen war man sich seit jeher einig: Flaute, kein Wind, kein Vortrieb, null, nada, nichts geht mehr. Sturm: riesige Wellen, Gischt, zerstörerische Kraft des Windes, beten und hoffen, dass man überlebt. Doch wie war das mit dem ganz starken und weniger starken Sturm?

Und den vielen Facetten und Erscheinungen des Windes zwischen den Extremen? Also dann, wenn gesegelt wird respektive Güter transportiert werden und der Faktor Zeit seine ökonomische Rolle spielt?

Die Kraft des Windes

Es war schon immer Tradition, dass Kapitäne, Steuerleute oder Offiziere Logbücher schrieben. In denen wichtige Daten vermerkt waren, die u. a. nachfolgenden, auf der gleichen Route segelnden „Kollegen“ teils unverzichtbare Hinweise gaben.

Dabei fehlte jedoch über Jahrhunderte hinweg in vielen wichtigen Bereichen ein maßgebender Faktor oder das Maß der Dinge. Bei der Berechnung der Position waren es die Zeit (VERLINKUNG ARTIKEL) und ein einheitlicher Null-Meridian (VERLINKUNG ARTIKEL).

Genauso bei der Windstärke. Denn die wurde beobachtet und subjektiv beschrieben. Die Interpretation oblag den nachfolgenden Lesern.

Die bewegte Luft war unsichtbar, man konnte sie nicht „greifen“, geschweige denn messen.

Messgeräte zum Gebrauch auf Schiffen gab es bisher nicht – auf das Anemometer mit den funktionellen Halbkugelschalen war noch niemand gekommen.

Finde den Unterschied zwischen „mäßig“ und „mäßig“.

Da gab es etwa den leichten, frischen und mäßigen Wind. Nur wie interpretiert man „mäßig“? Und wie „frisch“? Für den einen ist mäßiger Wind schon stark sturmverdächtig, das Schiff des anderen kommt bei mäßigem Wind erst richtig in Schwung.

Also blieb nur eine Möglichkeit: Man musste eine für alle verbindliche Interpretation der jeweils beobachteten Auswirkungen unterschiedlicher Windstärken definieren.

Darüber hatten sich bereits viele Vor- und Nachdenker von der Antike bis hinein ins Mittelalter so ihre Gedanken gemacht. Wie der dänische Astronom Tycho Brahe, der im 16. Jahrhundert eine Skala in elf Schritten entwickelte. Allerdings auf ein „unbestimmtes Maß an Stärke“ verwies.

1759 veröffentlichte das britische Bau-Genie John Smeaton eine Tabelle mit elf Windstärken (ohne Flaute), die er durch den Effekt des Windes auf Windmühlenflügel definierte. Zudem brachte Smeaton erstmals Beobachtungen aus der Umgebung in seine Skala ein. So konnte etwa eine „Brise“ Äste eines Baumes bewegen. Die Auswirkungen des Windes auf die Umwelt standen also – mehr oder weniger deutlich definiert – im Mittelpunkt der Beobachtungen. Während ein Windmühlenflügel nach seinen Beobachtungen pro Minute sechs bis neun Umdrehungen während einer Brise schaffte.

Von geringem Interesse

Noch setzten sich diese Erkenntnisse weder an Land und schon gar nicht in der Schifffahrt durch. Zwar war die Messung der Windstärke anhand einer genormten Windmühle technisch fortgeschrittenen – doch wo hat man schon auf See eine Windmühle oder ein entsprechendes Modell „zur Hand“? Und ob sich in einer Brise ein Ast bewegt, ist auf dem Atlantik von ähnlichem Belang wie der berühmte „Sack Reis“, der in China umfällt.

Von Smeatons Skala hatte allerdings der Hydrograf der seinerzeit allmächtigen Ostindien-Kompanie Alexander Dalrymple „Wind bekommen“. Er legte eine für alle Kapitäne seiner Flotte verbindliche Skala für Windbeobachtungen fest, die jedoch kaum Anwendung bei den Kapitänen fand.

Alexander Dalrymple hatte sich jedoch in das Thema verbissen, erkannte den Wert genauer und genormter Angaben zur Windstärke für die damalige See-Wirtschaft.

Es kam, wie es kommen sollte: Dalrymple traf auf Sir Francis Beaufort, der sich in der britischen Admiralität einen Namen als genial-pedantischer Hydrograf und weitsichtiger Navigator gemacht hatte.

Der Mann fürs pedantische Genaue

Beaufort war zuständig für die Admiralty-Charts, die damals (dank Beaufort) als die genauesten der Welt galten. In den 26 Jahren, die Beaufort (bis ins hohe Alter) seinen Job machte, veröffentlichten er und sein Team im Durchschnitt eine Karte pro Woche!

Nebenbei bemerkt: Beaufort war fasziniert von der Suche nach der Nordwest-Passage: Sein Freund John Franklin sollte mit einer der damals aufwändigsten Expeditionen die nördliche Durchfahrt durchs Packeis finden. Als er nach drei Jahren nicht zurückkehrte, organisierte Beaufort eine Suchexpedition, die ebenfalls scheiterte.

Der Hydrograf der Admiralität sorgte übrigens auch dafür, dass ein gewisser Charles Darwin an der legendären Expeditionsreise der „Beagle“ teilnehmen durfte. Doch das ist wiederum eine andere Geschichte.

Was fehlte: Eine Windstärken-Skala

Zurück zu den Windstärken. Der Pedant Beaufort hatte vor seinem Posten als Hydrograf das Kommando über mehrere Segelschiffe, mit denen er u. a. auch kartografische Expeditionen übernahm. Dabei notierte alles bis ins kleinste Detail; ein „Spleen“, den er selbst mit wahnhaft bezeichnete.

Folgerichtig hatte auch er sich über das Fehlen einer genormten Windstärken-Skala Gedanken gemacht. In eines seiner Tagebücher schrieb er am 13. Januar 1806: „Fortan werde ich die Stärke des Windes gemäß folgender Skala schätzen, denn nichts vermittelt eine unklarere Vorstellung von Wind und Wetter als die alten Ausdrücke mäßig und bewölkt, etc. etc.“ Es folgt eine Skala von 1 bis 13, die von „Windstille“ bis „Sturm“ reicht.

Fortan werde ich die Stärke des Windes gemäß folgender Skala schätzen!

Eineinhalb Jahre später verbesserte er „seine“ Skala, indem er hinzufügte, wie sich die Windstärke an den Segeln einer voll getakelten Fregatte erkennen ließ. Es herrsche etwa „Windstärke 5, wenn Marssegel, Bramsegel, Royal, Flieger und Stagsegel gehisst bleiben können, bei Windstärke 7 müssen die drei obersten Segel gerefft werden.“

Merke: Zwischen den Windskala-Stufen 6 und 12 (voller Orkan), sollte ein Verkleinern der Segelfläche von Stufe zu Stufe um jeweils ein Sechstel vorgenommen werden. Andernfalls drohten bei zu viel Segelfläche und hohen Windgeschwindigkeiten Mastbruch oder gar Kentern.

Nachdem Beaufort 1829 Hydrograf der Admiralität geworden war, machte die Skala über die kommenden Jahre hinweg die Runde unter den Kapitänen der Admiralität. Ab 1837 wurde sie im gesamten Vermessungsdienst eingesetzt, und Ende 1838 gab die Admiralität eine Anweisung heraus, mit der sie verbindlich eingeführt wurde.

Allerdings trug diese Skala damals nicht den Namen ihres vermeintlichen Erfinders.

Für Beaufort war die Windstärken-Skala nach eigenen Angaben eine Art Nebenprodukt seiner zahlreichen Ideen. Er legte weder Wert darauf, dass sein Name im Kontext der Skala genannt wurde, noch erwähnte man die Skala in einem der zahlreichen Nachrufe nach seinem Tod im Jahr 1857.

Eine neue Richtlinie musste her

Es liegt nahe, dass mit der globalen Verbreitung der Dampfschifffahrt ein System zu Messung der Windstärke, das auf der Segelkonfiguration von Großseglern basiert, keinen Bestand haben konnte.

Anfang des 20. Jahrhunderts erdachte der deutsche Kapitän Peter Petersen schließlich auf Basis der Smeaton- und Beaufort-Skalen eine neue „Richtlinie“ zur Messung der Windstärke.

Zwar hatte auch er noch keinen Anemometer zur Verfügung, Petersen brachte den Aspekt „Beobachtungen auf die Umgebung“ allerdings erneut ins Spiel, indem er sich „auf See umsah“. So schätzte er die Windstärken nach den Auswirkungen auf die Wasseroberfläche respektive den Seegang ein. Von „spiegelglatt“ bei Windstärke 0 bis zu „fliegender Gischt, die jegliche Fernsicht unmöglich macht“ bei Stärke 12, also Orkan.

Die Skala wurde erst 1927 veröffentlicht; weitere 12 Jahre später wurde sie durch die internationale meteorologische Organisation (WMO) unter dem Namen „Beaufort-Skala“ weltweit eingeführt.

Epilog

Sir Francis Beaufort war zweifellos ein kartografisches Genie und setzte für die internationale Schifffahrt und die Navigation auf See unzählige Akzente. Einige seiner Karten wurden sogar bis 1970 offiziell in der Handelsmarine verwendet.

Dass sein Name – neben der Beaufort-Bucht in der arktischen Zone – ausgerechnet in einer Skala verewigt ist, an deren heutiger Form er nur sehr wenig Anteil hat, muss wohl als Laune des Schicksals betrachtet werden.

Die moderne Beaufort-Skala enthält übrigens neben Windstärke (in Beaufort/Bft) und Beschreibungen der Auswirkungen auch Windgeschwindigkeitswerte, wie sie heutzutage durch Messungen exakt ermittelt werden (u.a. Knoten, Meter pro Sekunde, Kilometer pro Stunde).

Der Druck des Windes steigt mit dem Quadrat der Windgeschwindigkeit. Die Kraft des Windes wächst somit exponentiell bei zunehmender Windstärke! Der Druck des Windes bei Beaufort 1 bis Beaufort 7 nimmt dabei in gleichem Maße zu wie von Beaufort 7 bis Beaufort 9. Entsprechend steigt die Zerstörungskraft des Windes exponentiell in den oberen Beaufort-Skalenwerten.