Seemannschaft8 min Lesezeit

Kommt Zeit, kommt Länge

Die Geschichte von der Berechnung des Längengrads

Seit wann können eigentlich Seefahrer ihre Position auf Hoher See exakt bestimmen? Und wie kamen ausgerechnet die Briten zu der Ehre des „Greenwich Meridians“?

Von Michael Kunst, veröffentlicht am 27.04.2021

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Das Längengrad-Problem wurde erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelöst

- Vorher war eine exakte Positionsbestimmung auf Hoher See unmöglich

- Eine Schiffskatastrophe vor den Scilly Islands war der Auslöser für die erste staatlich finanzierte Grundlagenforschung

- Was kann die Zeit mit der Navigation zu tun haben?

- Wie ein englischer Uhrmacher das Längengradproblem löste

Artikel vorlesen lassen

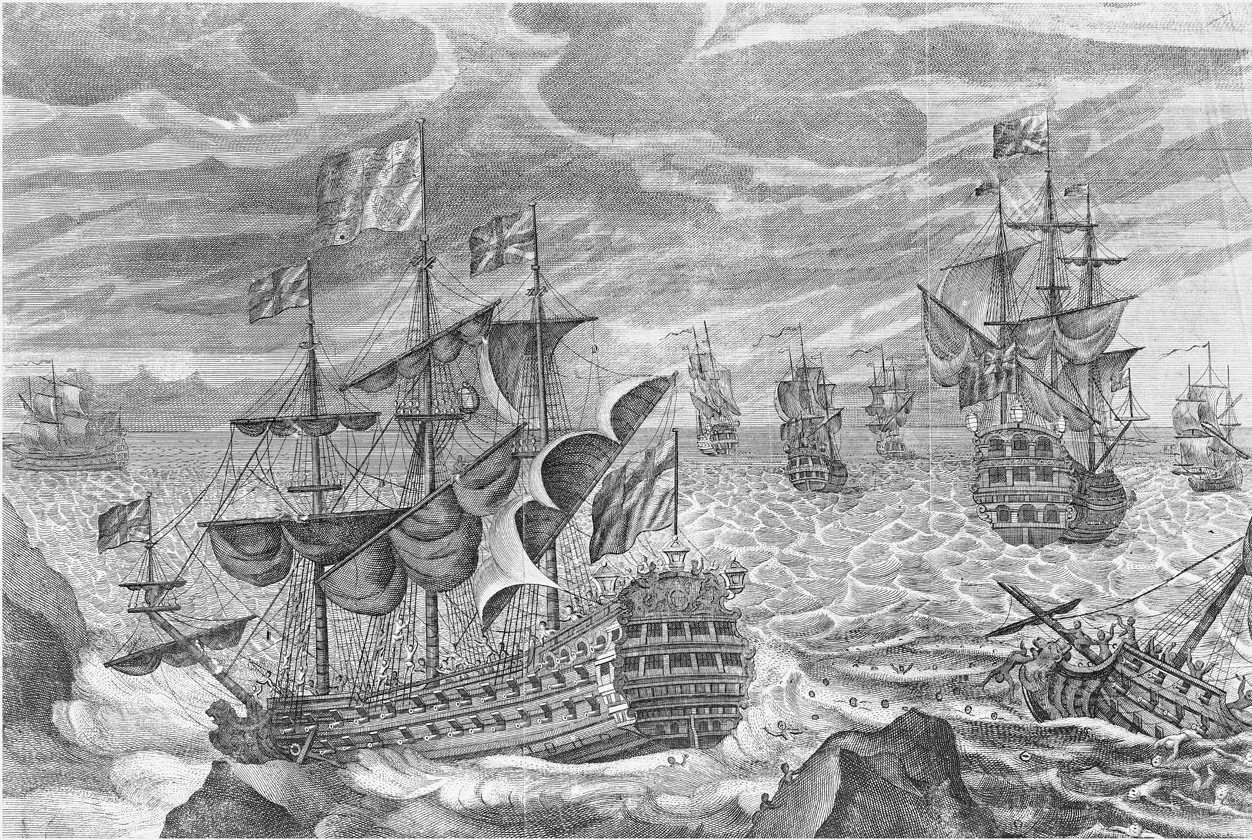

Wir schreiben den 22. Oktober 1710. Nach schweren Gefechten im spanischen Erbfolgekrieg gegen die französische Mittelmeerflotte segelt Admiral Sir Clowdisley Shovel mit seinem Geschwader Richtung Heimat. Auf der HMS Association, ein mit 90 Kanonen bestücktes, überaus robustes Kriegsschiff modernster Bauart, das die Seescharmützel ohne jeglichen Schaden überstanden hatte, wähnt er sich und die nachfolgenden Schiffe westlich des Ärmelkanals, noch in der offenen See.

Tatsächlich segelt die Flotte jedoch bereits knapp unterhalb der Scilly-Inseln vor Cornwall, also viel weiter östlich, auf unglückseligem Kurs. Als der Mast-Ausguck im diffusen Licht des hereinbrechenden Abends plötzlich Land entdeckt und meldet, ist es längst zu spät. Die stolze „Association“ kracht mit voller Fahrt vor dem Wind auf den vorgelagerten Felsen „Outer Gilstone Rock“, das massive Schiff bekommt sofort Schlagseite und bricht schon wenig später in den Brandungswellen des Ärmelkanals auseinander. Nach dem Flaggschiff havarieren noch drei weitere Schiffe der 18 Kriegsschiffe starken Flotte.

Wie damals üblich kann kaum einer der Seeleute oder Soldaten an Bord der Unglücksschiffe schwimmen. Fast 2.000 Menschen sterben bei diesem Unglück.

Admiral Clowdisley Shovel kann sich zwar mit einigen Getreuen an den nahen Strand retten, doch dort wird er – der Legende nach wegen eines wertvollen Rings an seinem Finger – von einer Strandräuberin ermordet. Ebenfalls ein trauriges Normal-Schicksal: Damals lebten ganze Dörfer entlang der Küsten von Strandgut, Strandraub, Mord- und Totschlag nach derartigen Unglücken.

Ein Desaster, das die Seefahrt veränderte

Das „Scilly Navigation Desaster“ galt bis ins 19. Jahrhundert als schlimmste Seekatastrophe der britischen Marine. Entsprechend war Königin Anne „not amused“. Wie konnte so ein fataler Fehler einem der versiertesten Seefahrer der damals weltbeherrschenden königlich-britischen Marine passieren? Wie war es möglich, dass sich die modernsten Schiffe der damaligen Zeit so weit von der berechneten Position entfernen? Gab es Sabotage bei der Navigation? Unmöglich, da die Positionen grundsätzlich von mehreren Offizieren überprüft wurden. Hatte der Kompass doch unbemerkt bei den Kriegsgefechten Schaden erlitten?

Die Berechnung des genauen Standortes war damals unmöglich

Die Antwort ist banal und ernüchternd: Die Offiziers-Elite der königlichen Marine konnte schlicht die Position nicht besser berechnen. Damals war Navigation noch einem Glücksspiel ähnlich. Und das vor allem aus einem Grund: Es fehlte eine grundlegende Komponente zur exakten Berechnung einer Position – der Meridian oder Längengrad.

Keine Ahnung von der Position

„We were much to ye Northward of what we expected, and likewise more to the Eastward“ berichtete einer der Überlebenden der (verbliebenen) königlichen Admiralität. Ein Problem, das den Kriegsherren der damaligen Zeit 1. nicht neu und 2. ein Gräuel war. Denn damals standen die Chancen 1:5, dass Schiffe aufgrund von Navigationsproblemen verloren gehen. Oder etwa auf Hoher See meilenweit an angepeilten Inseln vorbei segelten, auf denen frischer, vitaminhaltiger Proviant gegen den Skorbut oder Süßwasser gebunkert werden sollte.

Entgegen der damals üblichen Art, die Zeit „für sich arbeiten“ zu lassen und die Katastrophe schlicht im Laufe der Monate und Jahre zu vergessen, zeigte man sich nach dem Desaster vor den Scilly Islands in Sachen „Zeit und Zukunft“ bei der britischen Admiralität, dem Parlament und dem Königshaus weitsichtig. Damit der britischen Flotte ein derartiges Drama nicht noch einmal passiert, rief die Krone 1714, also knapp vier Jahre nach dem „Scilly Navigation Desaster“, das „Board of Longitude“ aus. Womit ein für alle Mal das Längengradproblem gelöst werden sollte.

Ganz nebenbei bemerkt handelte es sich hier wohl um eine der ersten, vom Staat finanzierten Grundlagenforschungen überhaupt.

Die Zeit drängte (was im durchaus doppelten Wortsinne zu verstehen ist, wie wir später noch sehen werden) und entsprechend hoch war die Summe, die dem schlauen Kopf winkte, der dieses auf einzigartige Weise mathematische wie auch technische Problem lösen würde: 20.000 Pfund, was in etwa mehr als zwei Millionen heutigen Euro entspricht.

Die Admiralität umriss exakt die zu lösende Aufgabe: Es sollte möglich werden, die geografische Länge (also den Längengrad) mit der Genauigkeit eines halben Grades zu ermitteln. Somit dürfte der „Fehler“ am Äquator, also dort, wo der Längengrad am breitesten wäre, maximal 30 Seemeilen betragen.

Breite bekannt, aber Länge?

Bestandsaufnahme: Nicht umsonst befuhren die Seefahrer Europas zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als zwei Jahrtausenden erfolgreich die Meere und Ozeane. Man wusste also schon eine ganze Menge Navigatorisches über Positionsermittlung, Geschwindigkeit über Grund, Strömungsversatz, Tidenberechnung etc. (siehe hierzu auch den Boot24-Magazin-Artikel „Meilensteine der Navigation“, „Kompass der Lüfte“ über die Navigation mit Hilfe von Vögeln oder „Das Maß der Geschwindigkeit “).

Im Zusammenhang mit der Positionsermittlung war 1714 klar, dass die Breitenkreise auf (damals) modernen Karten von Nautikern aus dem Stand von Sonne oder Sternen präzise bestimmt werden konnten. Wer sich auf See einigermaßen verlässlich orientieren wollte, hatte also lediglich die Sterne am Firmament und unseren nächsten Fixstern als „Assistenten“.

Die Erde dreht sich unter den Sternen weg, nur der Polarstern bleibt „fest“ auf einer gedachten Linie. Wer auf dem Nordpol stehen würde, hat ihn bekanntlich über sich, wer auf dem Äquator eine Pause einlegt, sieht den Polarstern knapp überm Horizont. Allein mit Hilfe des Polarsterns kann man also berechnen, auf welchem Breitengrad man sich befindet. Die parallel zum Äquator in südlicher wie nördlicher Richtung verlaufenden Breitengrade waren also relativ genau berechenbar. Man wusste, mit welchem Abstand zum Äquator die Reisenden unterwegs waren. Doch wie weit östlich oder westlich das rettende oder auch verdammte Ufer, wie weit weg Zielhafen in westlicher Richtung oder der Heimathafen drüben im Osten entfernt war… genau konnte das keiner wissen.

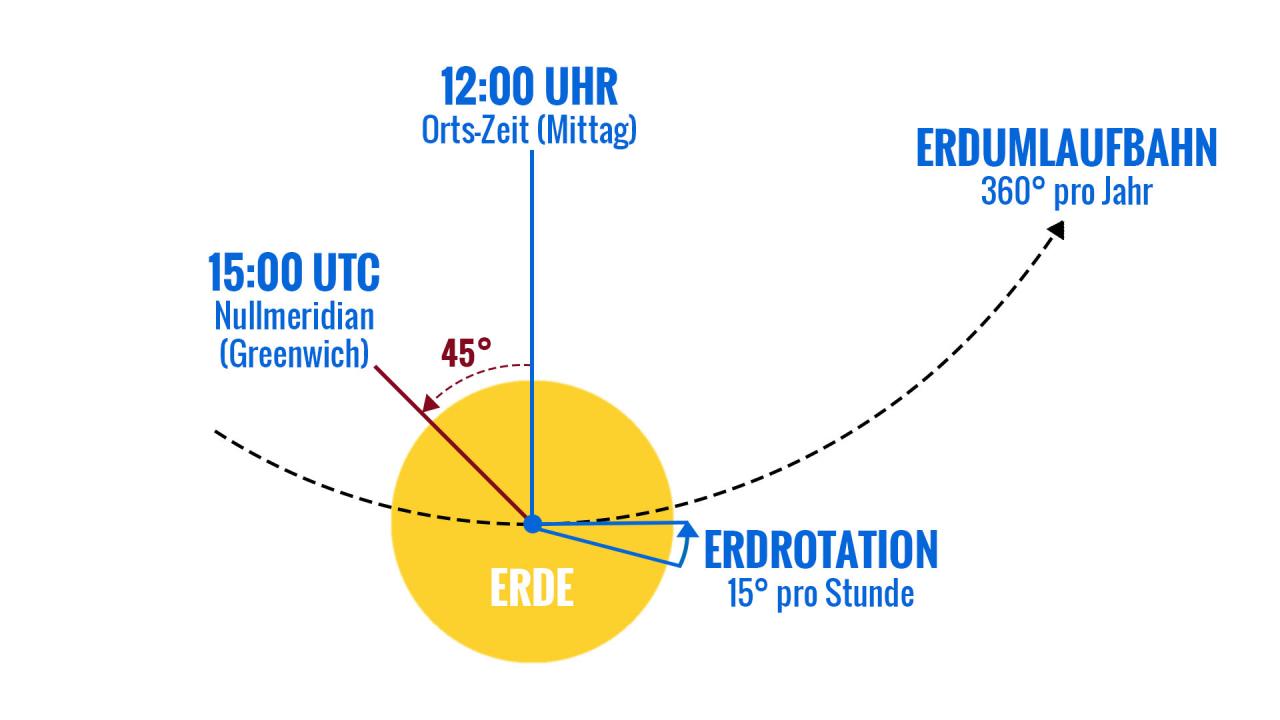

Zudem war bekannt, dass die Erde sich in 24 Stunden 360 Grad um die eigene Achse dreht und somit die Sonne pro Stunde 15 Längengrade durchläuft. Und dennoch fehlte die Bestimmungsmöglichkeit, auf welchem Längengrad man sich gerade befindet.

Über die theoretische Lösung dieses Problems hatten sich schon eine Menge kluger Köpfe ihre Gedanken gemacht. Klar war: Man kann z. B. im Heimathafen die Uhrzeit des exakten Mittagssonnenstandes messen und später auf See diese Messung zum exakt höchsten Sonnenstand wiederholen. Geht die angegebene Zeit „nach“, entfernt man sich in westlicher Richtung; geht sie vor, dann eben in östlicher.

Theoretisch ist also die exakte Uhrzeit und somit der Abstand zu einem zu definierenden, eigentlich ja völlig abstrakten Längengrad Null entscheidend. Idealerweise legte man für die exakte Bestimmung das für die damalige Zeit modernste Observatorium zugrunde – das bereits 1675 gegründete königliche Observatorium in Greenwich. Rein theoretisch hätte diese Null auch von Paris, Lissabon oder Madrid ausgehen können – nahezu alle seefahrenden Völker waren damals „scharf“ auf eine endgültige Lösung des „Längenproblems“. Nicht zuletzt, weil sie sich untereinander heftig bekriegten und zankten und mit exakten Positionsbestimmungen auf See der Lauf der Geschichte ein anderer werden würde.

Lösung unmöglich?

Zuletzt kam das Universalgenie Isaac Newton allerdings zu dem Schluss, dass man hier wohl nie eine Lösung finden werde. Weil es eben keine Uhr gab, die so exakt, genau und immer gleich verlässlich arbeitete. Und das schon gar nicht auf See: Die Schiffsbewegungen, die unterschiedlichen Temperaturen, die salzhaltige Feuchtigkeit… nichts als erbitterte Feinde für die Mechanik eines Uhrwerks.

Und tatsächlich: Sollte eine solche Uhr doch gebaut werden, müsste sie so exakt ticken wie zuvor noch nie ein anderes Uhrwerk. Erinnern wir uns an die Aufgabe der Admiralität. Auf 24 Stunden dürfte dann eine Uhr nur 3-4 Sekunden nach- oder vorgehen. Ein Ding der Unmöglichkeit, zu der damaligen Zeit.

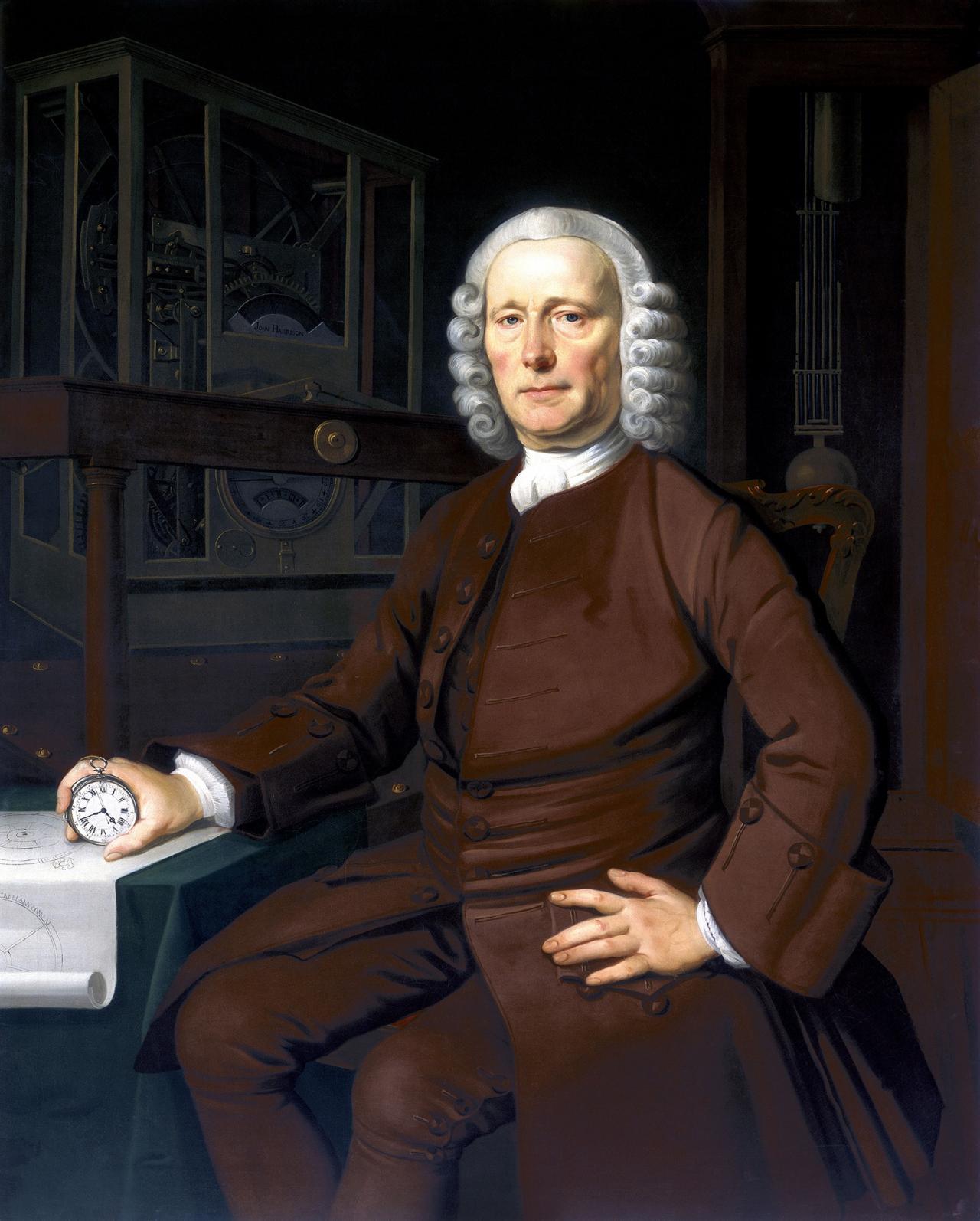

Doch es gab da einen englischen Uhrmacher namens John Harrison. Der brauchte dringend Geld, war passioniert, begeistert vom Auftrag und machte sich gemeinsam mit seinem (ebenfalls uhrmachenden Bruder) gleich ans Werk. Wohl wissend, dass zumindest in seiner Umgebung keiner in Sachen handwerklicher Präzision dem erst 21-Jährigen das Wasser reichen konnte. Also machten sich die beiden daran, Uhrwerke anders zu verstehen. Sie bauten beispielsweise Uhren mit Pendeln, die horizontal schwangen. So konnten sie der Schwerkraft bei rollenden und stampfenden Schiffen zumindest im Ansatz ein Schnäppchen schlagen.

Doch der Clou an Harrisons Uhren war nicht die Pendelausrichtung, sondern die Beschaffenheit der Pendel. Bis dato waren Uhrpendel meist aus Messing oder aus Stahl. Beide Metalle hatten den Nachteil, dass sie sich bei Wärme oder Kälte verformten. Und da die Länge und somit der Ausschlag des Pendels von elementarer Bedeutung für die Genauigkeit einer damaligen Uhr war, gab es hier ein gewisses Problem. Das Harrison löste, indem er beide Metalle legierte, also miteinander verband. So blieb die Länge des Pendels auch bei den widrigsten Bedingungen gleich.

Von 13 zu 1,5 kg

Apropos Zeit. Was sich hier ruckzuck liest, war in der Realität eine zeitaufwändige und Energie-zehrende Tätigkeit. Nach den wildesten Versuchsreihen unter mitunter surrealen Bedingungen war Uhrmacher Harrison erst 1735 so weit, der Admiralität ein erstes Ergebnis zu liefern. Die „H-1“ (logisch, H wie Harrison) war nur 32 kg leicht und maß 1,2 m Höhe. Eine Testfahrt nach Lissabon bewies, dass dieses Monstrum von einer Uhr tatsächlich nur wenige Sekunden pro Tag „nach“ ging.

Die britische Admiralität sah sich zwar schon auf dem richtigen Weg respektive Kurs, um endlich eine Lösung für das damals in vielerlei Hinsicht entscheidende nautische Problem zu finden. Doch Harrison war noch nicht zufrieden. Zwei weitere, in seinen Augen unbefriedigende (aber kleinere) Modelle lieferte er ab, um schließlich 1761(!) dem Längengrad-Gremium seiner Majestät eine H-4 vorzulegen, die an Kunstfertigkeit absolutes State of the Art war und in Sachen Präzision erst viel später übertroffen werden sollte. 13 Zentimeter Durchmesser, 1,5 kg leicht… was für ein Unterschied zum Erstling H-1! Edelsteine sorgten für bis dato unvergleichliche Präzision, die bei einer Testfahrt in die Karibik gerade mal eine Abweichung von 5 Sekunden mit der Uhr im Zielhafen aufwies – und das nach dreimonatiger Reise auf See!

Doch Harrison hatte mit dieser Uhr keineswegs endlich das versprochene Preisgeld in der Tasche. Zwar hatte er bereits einige Abschläge erhalten, doch bei der Admiralität und am Königshof war man so frei und änderte die Board-Bestimmungen zu des Königs Georgs Gunsten (Anna war mittlerweile den Weg alles Irdischen gegangen). Harrison sollte erst den Rest des ausgelobten Zasters erhalten, wenn es an anderen Uhrmachern gelänge, Kopien von seinem Meisterwerk anzustellen. Also nix Copyright und Prämien, sondern Serienanfertigung, ohne in irgendeiner Art und Weise beteiligt zu werden.

Späte Anerkennung

Erst als 80-Jähriger, also nach knapp 60 Jahren Präzisions-Arbeit, bekam Harrison den Rest seiner Prämie ausbezahlt. Mittlerweile waren etliche Replika gebaut worden, die es mit der Genauigkeit von Harrisons Zeitmessgerät, dem Chronometer aufnehmen konnten.

Letztendlich stand der Serienanfertigung des präzisesten aller feinmechanischen Geräte der damaligen Zeit nur das Eine im Wege: der Anschaffungspreis. Nur Helden wie James Cook konnten sich für Weltreisen eine dieser teuren Repliken leisten. Cook navigierte selbstverständlich mit dem "Double" einer H4.

Die kostete immerhin so viel, wie knapp die Hälfte seines Schiffes. Doch Cook war begeistert und sorgte dafür, dass sich die Präzision dieser Uhren und somit die Möglichkeit, den Längengrad exakt zu bestimmen, weltweit bekannt wurden.

Ganz zu schweigen von der East India Company. Die stattete ihre gesamte Flotte mit den H-4-Replika aus. Gemäß dem Motto: Kein Reeder, Kaufmann oder Kapitän kann es sich leisten, wegen ungenauer Standort-Bestimmungen Schiff, Waren und Besatzung (in genau dieser Reihenfolge) zu verlieren. Seitdem gilt: Wer die exakte Zeit kennt, weiß, wo er ist!