Verschiedenes7 min Lesezeit

Geschichte der Schifffahrt unter Segeln – Teil 2

Lateiner und Rah-Segel – über Jahrtausende hinweg die ideale Segelkonfiguration

Im Norden Europas entstanden völlig andere Segelschiffe als im Süden. Über Jahrhunderte hinweg war jeder von seiner Schiffsbaukunst überzeugt. Doch im 14. Jahrhundert wurde alles anders …

Von Michael Kunst, veröffentlicht am 22.12.2024

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Die Ausdehnung der Handelsrouten auf See beflügelte im wahrsten Sinne die Schiffe.

- Lateiner- oder Rahsegel? Oder gleich beide?

- Mehr Warentransporte benötigen größere Schiffe.

- Im Mix: mediterrane und nordische Schiffbautechniken

- Das Erfolgsmodell: Drei Masten, zwei Segeltypen in jeweils unterschiedlichen Größen

Artikel vorlesen lassen

Nachdem wir Teil 1 unserer „Geschichte der Segelschifffahrt“ in der fernen Südsee und ihren begnadeten Seefahrern beendeten, zurück nach Europa und zur dortigen Entwicklung der Segelschiffe. Über Jahrhunderte hinweg veränderten sich Rumpfformen, Rigg und Beseglung seit der Antike in eher kleinen Schritten.

Der wohl wichtigste Aspekt: Im Norden Europas, also im Baltikum, an den Küsten der Nordsee und des Ärmelkanals, entstanden völlig andere Schiffstypen als im Mittelmeerraum.

Von der Antike bis ins frühe Mittelalter vermischten sich die geometrischen Formen und die Beseglungarten der in Teil 1 vorgestellten arabischen Dhaus oder Daus mit den Linienrissen der römischen Schiffe.

Vor allem bei Kriegseinsätzen waren damals Segel noch weit davon entfernt, Antriebsform Nummer 1 in der Schifffahrt zu sein. Vielmehr konnte das Segel lediglich die Ruderer bei günstigen Windrichtungen unterstützen – zu unberechenbar waren die Windgötter, wenn es um schnelle Richtungswechsel in der Seeschlacht, beim Angriff oder gar bei der Flucht ging.

Auf Handelsschiffen dachte man logischerweise unter anderen Vorzeichen. Ruderer waren teuer, weil sie verpflegt und auf den Schiffen untergebracht werden mussten. Das ging zulasten der Ladekapazität und drückte somit den Gewinn, der mit jedem Törn erzielt werden konnte.

Folgerichtig wurden die Handelsschiffe größer und bauchiger, und für den Vortrieb setzte man mehr auf Wind in den Segeln.

Im fünften bis sechsten Jahrhundert löste das dreieckige Lateinersegel das bis dahin gängige Rahsegel ab.

Mit dem Lateinersegel waren auf den bauchigen Schiffen nach (wenigen) Berichten von Zeitzeugen deutlich höhere Kurse am Wind möglich. Was aber bis heute nicht bewiesen ist, da es kaum archäologische Funde dieser Schiffstypen gibt. Die Lateinersegel wurden übrigens an zwei bis drei Masten gefahren und dürften bereits beeindruckende Segelflächen gehabt haben.

Lateiner- oder Rah-Segel?

Ungefähr zur gleichen Zeit begann man im Norden Europas auf einem bis dahin gängigen Schiffstypus (ähnlich wie das Nydam-Boot) auch einen Mast und ein Rahsegel zu setzen. Diese Boote bis zu 12 m Länge wurden weiterhin gerudert, profitierten aber immer häufiger von der Windkraft.

Schiffe im Nydam-Stil waren vergleichsweise schlank, konnten außerordentlich schnell fortbewegt werden und hatten – ähnlich wie die polynesischen Auslegerkanus (siehe Teil 1 der Geschichte der Segelschifffahrt) – einen identischen Bug- und Heckbereich. Somit waren rasche Richtungswechsel (vorwiegend unter Muskelantrieb am Ruder) möglich.

Nydam-Schiffe wurden mit einem verhältnismäßig flachen Rumpf konstruiert und segelten nicht nur entlang der baltischen und Nordsee-Küsten, sondern auch auf Flüssen und Seen.

Aus den vorwiegend in Germanien beheimateten Nydam-Schiffen entwickelten die Wikinger ihre berühmt-berüchtigten Langschiffe. Auch hier waren Bug- und Heckform nahezu identisch, jedoch weiter hochgezogen. Dieser Schiffstyp entwickelte sich zum Schrecken vieler Völker, deren Länder und Reichtümer von den Wikingern „ins Visier“ genommen wurden.

Für Handelsfahrten ersannen die Wikinger einen deutlich bauchigeren Schiffstyp namens Knorr. Auf ihren mitunter langen Handelsreisen nutzten sie Segel auf den Knorrs deutlich häufiger und konsequenter als bei ihren Langschiffen, die meist für kriegerische Zwecke gebaut wurden.

Segeln nur bei achterlichem Wind möglich. Vorerst!

Die Rahsegel auf den Knorrs hatten bereits große Segelflächen. Dank deren Hilfe war es bei günstigen Windeinfallswinkeln möglich, das Ziel nahezu ausschließlich segelnd zu erreichen. Die Ruderer wurden dann „nur noch“ bei schwachen Winden, ungünstigen Windrichtungen und fürs Anlanden eingesetzt. Allerdings war Segeln auf den Knorrs nur bei achterlich oder seitlich einfallendem Wind möglich, da der Kiel als aufrichtendes Moment fehlte. Es sind auf Nachbauten jedoch Versuche durchgeführt worden, die Knorrs bis auf 60 Grad an den Wind brachten.

Die bislang größte bislang gefundene Knorr verfügte über eine Kapazität von etwa 30 Tonnen. Gängig waren jedoch Knorrs mit bis zu 5 Tonnen Ladekapazität.

Mehr Warentransport, größere Segelschiffe

Bleiben wir noch ein wenig in den nördlichen Gefilden. Zu Zeiten der Hanse wurden Schiffe benötigt, die noch mehr Waren transportieren konnten und zudem sicher (auch auf hoher See) unterwegs waren. Zeit spielte damals noch eine untergeordnete Rolle – wichtiger waren Schutz der transportierten Waren und Güter.

Die im späten Mittelalter aktive Hanse (vorwiegend deutsche Kaufleute, die sich zum Erreichen ihrer wirtschaftlichen Interessen zusammen geschlossen hatten) vertraute auf einen speziell für sie entwickelten Schiffstypus: die Kogge.

Diese 20-30 m langen und bis zu 8 m breiten Segelschiffe hatten bereits eine Segelfläche von 200qm und wurden nahezu ausschließlich von Windkraft angetrieben. Ohne die Koggen (Ladekapazität 80 - 200 Tonnen!) hätte die Hanse ihr Handelsimperium niemals im gleichen Ausmaß errichten können.

Weitere Schiffe, die während der Hansezeit und danach häufig entlang der nördlichen Küsten zu finden waren: Holk (eher rundlich, ohne Kiel, kleiner als Koggen), Kraier (erfolgreicher Schiffstyp, der bis ins 18.Jahrhundert häufig angetroffen wurde), Schnigge (offen, flach gehend, deutliche Anleihen bei den Wikinger-Schiffen).

Nord- und Süd-Design im Mix

Anfang des 14. Jahrhunderts kam es zu einer Vermischung der mediterranen und nordischen Schiffbautechniken. In diesem Sinne begann somit eine Art Globalisierung (in Bezug auf die damals bekannte Welt) unter den Seefahrer-Nationen.

Aus der Mittelmeerregion segelten Handelsschiffe gen Norden und umgekehrt.

So könnte es gewesen sein: Als die fremden Schiffe in den Häfen festmachten, wurden sie von außen, später wohl auch von innen von den heimischen Schiffbauern „inspiziert“. Man ließ sich so „inspirieren“ oder „klaute“ gleich die Ideen und technischen Innovationen der anderen.

Dies geschah in kleinen Schritten über mehrere Bootsbauer-Generationen hinweg, prägte jedoch beide Segelkulturen nachhaltig.

So wurden etwa allmählich die Koggen kraweelbeplankt: Bei diesem vorwiegend in Portugal und Spanien gängigen Rumpfaufbau werden Planken Kante an Kante angesetzt, der Rumpf erhält eine glatte Oberfläche.

Im Süden ließ man sich vom Heckruder überzeugen, das im Norden schon lange und erfolgreich eingesetzt wurde.

Höhere Kurse am Wind

Besonders auffällig war jedoch der gegenseitige Einfluss bei der Takelung und den Segeln der jeweiligen Schiffsarten. Das Lateinersegel hatte zwar mittlerweile nahezu den gesamten Mittelmeerraum erobert und ermöglichte auch deutlich höhere Kurse am Wind als das im Norden so beliebte Rahsegel. Es hatte jedoch einen entscheidenden Nachteil: Es konnte nicht mit den immer längeren Wasserlinien der Schiffe mithalten.

Die „Nordlichter“ machten es vor. Sie brachten an ihren verhältnismäßig langen und voluminösen Schiffen (vorerst) gewaltige Rahsegel an, die relativ einfach zu beherrschen waren. Und von denen mehrere hintereinander an zwei bis drei Masten gesetzt werden konnten.

Die schräg vom Mast nach oben verlaufende Rute (an der das Lateinersegel angebracht wurde) ließ dagegen nicht viel Platz für große Segelflächen, die dann bei Manövern schwer zu bedienen waren.

Doch mit dem vermehrten Einsatz von Rahsegeln an zwei, mitunter sogar drei Masten war man weiterhin nicht bei der Ideallösung angelangt. Denn unter den Rahsegeln schafften die Schiffe zwar korrekte Geschwindigkeiten. Aber eben bei achterlichem Wind! Ansonsten waren die Schiffe unter Rahsegeln nur schwer auf Kurs zu halten. Die somit notwendigen Wartezeiten in den Häfen (bis der Wind aus der richtigen Richtung blies) und die auf See mitunter notwendigen großen Umwege, um zum Zielhafen zu gelangen, begannen an den Nerven der Händler und Kapitäne zu zehren. Umformuliert: Die Schiffe benötigten bessere Segeleigenschaften.

Die guten alten Lateiner!

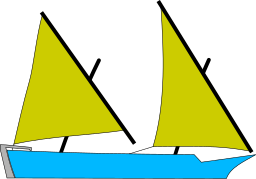

Man vermisste also die relativ guten Am-Wind-Fähigkeiten der Lateinersegel. Entsprechend dauerte es nicht lange, bis ein findiger Kopf die beiden Segelarten miteinander mischte. So entstand eine über mehrere Jahrhunderte erfolgreiche Segelkonfiguration (wie man heute dazu sagen würde).

Das Erfolgsmodell: Drei Masten, zwei Segeltypen in jeweils unterschiedlichen Größen. Am (vorderen) Fockmast wurde ein relativ kleines Rahsegel gesetzt. Das sorgte für eine gewisse Kursstabilität. Am Groß- oder Hauptmast schaffte eine große Rah-Segel-Fläche den größten Anteil am Vortrieb. Und am (hinteren) Besanmast wurde ein Lateinersegel gesetzt, mit dem das Schiff „ruhiger“ auf dem Ruder lag und das Spektrum der möglichen Windeinfallswinkel etwas vergrößert wurde.

Diese neue und sich rasch verbreitende Takelung wurde hauptsächlich auf folgenden Schiffstypen eingesetzt:

Nao (iberischer Ursprung), ein eher rundliches Schiff mit einem Langen-Breiten-Verhältnis von 2,5 : 1 oder gar 2:1. Kolumbus bezeichnete seine „Santa Maria“ noch als Nao, später wurde das Schiff als Karacke definiert.

Holk. Dieses Schiff entstand aus der Kogge, war als Handelsschiff eher rundlich gebaut, hatte einen Mix aus Kraweel- und Klinkerbeplankung. Der Holk galt in seiner frühen Version mit nur einem Mast und einem Rahsegel als schwerfällig, war nun mit den drei Masten und der „neuen“ gemischten Besegelung ideal für den Handel über längere Strecken.

Karavelle. Auf diesem Schiffstyp wagte man sich unter Segeln in neue Dimensionen: Es wurde mitunter noch ein zusätzlicher, also vierter Mast gesetzt. An dem ein zweites Lateinersegel mit verbesserten Segeleigenschaften und dank mehr Segelfläche für erhöhten Vortrieb sorgte.

Lesen Sie in Teil 3 unserer Geschichte der Segelschifffahrt, warum Dschunken den europäischen Segelschiffen in vielerlei Hinsicht weit voraus waren. Und warum sich für die europäische Segelschifffahrt mit den "Entdeckungen" hinter dem westlichen Horizont alles änderte.