Motoren und Technik5 min Lesezeit

Boote mit Durchblick

Wie Yachten unter Deck zunehmend Ausblick bieten

Es gibt kein ungeeigneteres Bootsbaumaterial als herkömmliches Glas. Es ist schwer, schlecht zu verarbeiten und es bricht. Modernes Verbundglas dagegen hebt als vielseitiges und bewährtes Material die Trennung von Drinnen und Draußen gekonnt auf. Deshalb begeistern sich Designer und Eigner mit immer kühneren Entwürfen für Boote mit Durchblick.

Von Erdmann Braschos, veröffentlicht am 13.10.2024

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Warum seegehende Yachten bisher sparsam verglast wurden

- Welche Möglichkeiten modernes Verbundglas bietet

- Welche Motor- und Segelyachten als Meilensteine der Yachtverglasung Geschichte schrieben

Artikel vorlesen lassen

Eine Yacht muss bei ganz unterschiedlichen Bedingungen, bei Sturm, Nässe, Kälte funktionieren. Vor allem muss sie bei widrigen Umständen sicher und dicht sein. Deshalb war die seegehende Yacht bis vor wenigen Jahren ein schwimmendes Bollwerk: hermetisch wie ein Panzer von draußen abgeriegelt. Man kann das noch bei älteren, Kap Hoorn tauglichen Yachten sehen. Niedergang, Fenster, Luken und Lüfter sind klein. Sie lassen sich kentersicher verriegeln. Die Fenster haben Bullaugenformat.

Leider führt das zu beklemmender Enge. Man hält es nur zum Schlafen, dem Toilettenbesuch, zum Duschen oder fürs Kochen unter Deck aus. Gerade bei Seekrankheit sind Blickkontakt nach draußen, sind die Orientierung am Horizont oder an Land wichtig.

So lassen sich Konstrukteure, Bootsbauer und Spezialisten seit den Neunziger Jahren eine Menge gegen den gefürchteten Kellereffekt bei Segelyachten einfallen: Größere Skylights, in die Bordwand eingelassene Fenster, angehobene Aufbauten mit großen Scheiben und Boote, deren Salon über dem Motorraum untergebracht ist. Von dort hat man stehend oder sitzend einen wunderbaren Ausblick. Bei Tourenbooten, wo es um Bordlebensqualität geht, dreht sich fast alles um die Aufhebung des Draußen und Drinnen. Beispiele dafür sind die Atoll Motorsegler von Bénéteau Segelboote und Dufour oder die neue Range Decksalon-Yachten von Moody. Diese Boote bieten vorn eine veritable Küchenzeile mit vollem Blickkontakt nach draußen und hinten einen barrierefreien Gang zum überdachten Achterdeck.

Bei Motoryachten mit großem gestalterischem Spielraum ist der verglaste Zugang zum geschützten Achterdeck seit Jahrzehnten üblich. Längst sind um die Aufbauten geführte Fensterbänder mit Panoramascheiben ein vertrauter Anblick. So war die 1991 bei Blohm & Voß gebaute „Eco“ mit kühn nach außen gewölbter und verspiegelter Verglasung eine Sensation. Das markante Martin Francis Design dieser 75 m Yacht, sie heißt derzeit Enigma, ist heute noch ein Hingucker.

Die von Philippe Starck für Steve Jobs entworfene 79 m Motoryacht Venus verlangte eine rahmenlose Verglasung riesengroßer Flächen. Das Deckshaus ist ein ringsum verglaster Pavillon. Insgesamt wurden 400m2 Scheiben verbaut, wobei allein die Front der Brücke aus einer 12m2 Fläche besteht. Auch die 24m2 großen Seiten haben es in sich. Die Frage war, ob das nicht nur cool aussieht, sondern Überführungen auf dem ruppigen Atlantik übersteht. Diesen Härtetest haben die Scheiben bislang bestanden.

Auch die zur Yacht umgebaute 141 m Fregatte namens „Yas“ ist großzügig - mit 700 qm und meist gebogenen Scheiben - verglast. Das Schiff erhielt unter anderem einen teils verglasten Pool, dessen 15 qm Scheibe 170 Tonnen Wasserdruck standhält.

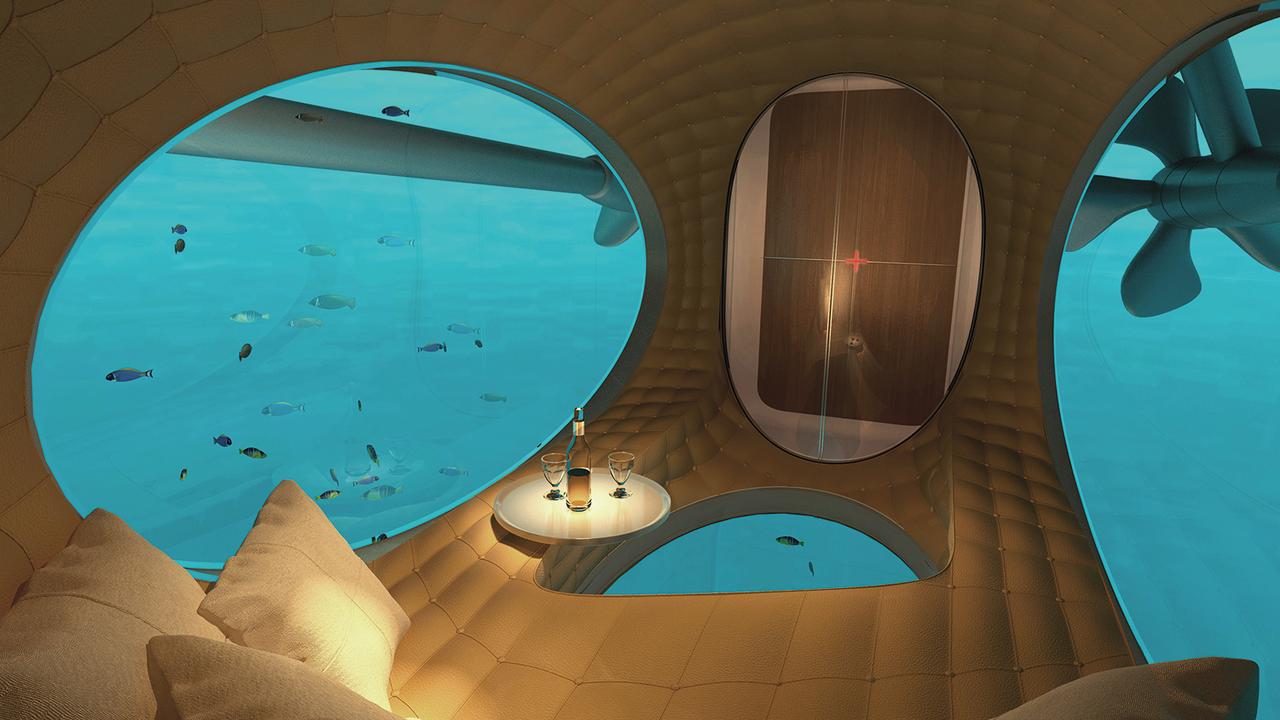

Der 143 m Motorsegler A erhielt mit 15 m die bislang größte gebogene Verbundglasscheibe als vordere Brückenverkleidung. Philippe Stark wollte zugunsten seines aufgeräumten Entwurfs keine Reling. Auch die Verglasung der Unterwasser-Lounge im Kiel hat es in sich. Die Fenster halten 90 Tonnen Druck pro Quadratmeter stand (siehe Segelyacht A - Die moderne Galeone).

Möglich ist das dank moderner Verbundglastechnologie, bei der eine Scheibe aus mehrschichtig miteinander verklebten Flächen besteht. Die Verklebung erfolgt entweder mit Gießharz oder einer reißfesten, zähen und elastischen thermoplastischen Folie. Die Eigenschaften der miteinander verklebten Gläser, deren Dicke und die Stärke der kompletten Scheibe ermöglicht, die Verglasung auf den vorgesehenen Zweck abzustimmen. So werden die Anwendungen der modernen Architektur und Fahrzeugtechnik für Sicherheitsglas, den Schall- oder Brandschutz in den Yachtbau übernommen.

Besonders interessant für Yachten ist die Möglichkeit, die Verglasung mit dimmbaren Folien zwischen den Scheibenschichten abzudunkeln. Diese Technik stellt die Privatsphäre in verglasten Räumen gezielt wieder her. Die Möglichkeiten des Materials zeigt die 37 m Slup Ghost mit Panorama-verglastem Dach. Deren Mittelteil ist als breites Skylight ausgeführt und hebt die Trennung von Drinnen und Draußen raffiniert auf.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das Fensterband im Kajütdach oder der Bordwand zu ganzen Segmenten moderner Yachten vergrößert. Es gibt bereits Exoten wie den CNB Segelboote Werftbau "Chrisco", das Nautor Experiment „Polytropon“ oder die italienischen „Arcadia“ Motoryachten, deren Aufbauten weitgehend verglast sind.

Einen Schritt weiter gehen die englischen Gestalter Claydon Reeves und Dykstra Naval Architects in Amsterdam mit ihrem Konzept namens „Exo“ für eine 46 m Segelyacht. Sie wollen mit der sogenannten Topologieoptimierung, einem Verfahren zur Computer berechneten Bauteilgestaltung, etwas machen, was auf See bisher als undenkbar galt: Sie möchten Glas kühn vom Deck um die Deckskante herum legen und die Scheibe weit Richtung Wasserlinie greifen lassen. So ließe sich unter Deck der Himmel, das Meer und bei Krängung sogar die Unterwasserwelt wie in einem Aquarium betrachten.

Das Verfahren, das in der Luft- und Raumfahrttechnik, im Automobil- und Maschinenbau bereits genutzt wird, bietet dem Yachtbau neue gestalterische Spielräume. «Da wir die Belastung eines Rumpfes kennen, ist das möglich,» meint Thys Nikkels von Dykstra Naval Architects. Wer dieses Yachtkonstruktionsbüro kennt, weiß: Die Holländer sind keinen Spinner. Die reden nur über Sachen, die gehen, sprich in absehbarer Zeit gebaut werden und auch funktionieren.