Motoren und Technik11 min Lesezeit

Motorinstandsetzung

Überholung eines Bootsdiesels von 1979. Kosten & Zeit. Lohnt es? Alternative E-Motor.

Einblicke in die Instandsetzung eines betagten Bootsdiesels. Was gemacht wurde. Wie lange es gedauert hat. Was es gekostet hat. Ersatzteilbeschaffung. Warum es mit dem richtigen Techniker und der nötigen Zeit eine clevere Lösung ist.

Von Erdmann Braschos, veröffentlicht am 28.02.2025

Das erwartet Sie in diesem Artikel

- Pro und Contra Kauf eines neuen Bootsdiesels

- Umstieg auf Elektroantrieb?

- Pro und Contra Motorinstandsetzung

- Instandsetzung meines Dreizylinder Diesels von 1979

- Blick in den zerlegten Motor: was wie gemacht wurde

- Arbeitsstunden und Zeitpuffer für Extras

- Ersatzteilbeschaffung und Kosten

- Erfahrung mit dem „Ship Outlet Store (SOS), Specialized in Volvo Penta Parts“ in Rotterdam

- Aufwand für den Aus- und Einbau

- Inbetriebnahme und erster Ölwechsel

Artikel vorlesen lassen

Ganz gleich, ob Sie ein Boot älteren Datums gebraucht kaufen oder es schon lange haben. Der Zustand des Motors und die Frage, ob er zuverlässig läuft, entscheidet über die entspannte Nutzung des Bootes, Ihre Sicherheit auf dem Wasser und nicht zuletzt die Kosten. Bei der Motoryacht ist die Maschine die entscheidende Komponente. Beim Segelboot spielt sie zwar eine kleinere, dennoch wichtige Rolle.

Beim gebraucht übernommenen Boot ist unbekannt, wie der Motor behandelt und gewartet wurde. Springt er zuverlässig an, stimmt die Farbe des Abgases und die Temperatur ist im grünen Bereich, nutzen Sie ihn wie gehabt.

Sollte eines Tages eine Überholung anstehen, brauchen Sie erstens anhand einer Empfehlung eine gute Werkstatt, zweitens Zeit für die Maßnahme, außerdem einen Zeitpuffer zur Beschaffung der Teile und weitere sich ergebende Themen.

Volle Kraft voraus: Alle Bootsmotoren auf Boat24

Alle Inserate in der Übersicht

Pro und Contra neue Maschine

Nach meiner Beobachtung raten Werkstätten und Motorenvertretungen schon nach zehn bis 15 Jahren pauschal zum Kauf einer neuen Maschine. Mit einem neuen Motor haben Sie erst mal ein gutes Gefühl und einige Jahre Ruhe. Ein Vorteil moderner Bootsmotoren ist auch, dass sie bei gleicher oder mehr Leistung deutlich leichter sind als alte Modelle. Hinzu kommt, dass neue Motoren kleiner sind als alte, was bei den heute üblichen engen Motorräumen die Wartung erleichtert.

Aus meiner Sicht ist das rausgeworfenes Geld. Und es passt nicht zur neuerdings in allen Lebensbereichen proklamierten Nachhaltigkeit. Hinzu kommen ein neues Motorfundament, ein neues Getriebe, beim modernen Segelboot der passende Saildrive und der zur neuen Maschine passende Propeller. Gute, beim Segeln widerstandsarme Drehflügler liegen bereits bei 4.000 €. Der dritte Nachteil neuer Motoren ist, dass sie komplizierter sind als alte Fabrikate. Die Entscheidung für einen modernen Marinediesel löst teure Servicestunden aus. Sie kennen diesen Systempreis von der Autowerkstatt.

Die Entscheidung für oder gegen die neue Maschine ist eine individuelle Sache und nicht einfach zu treffen. Sie hängt vor der Ersatzteillage zur fraglichen Maschine ab, davon, ob Sie eine vertrauenswürdige Werkstatt kennen und vom Zeitrahmen. Es kommt auch darauf an, wie groß Ihre Bereitschaft ist, sich in das Thema zu vertiefen und wer Sie berät. Die Fachwerkstatt mit Motorenvertretung wird die alte Maschine in Zahlung nehmen, sie als Ersatzteillager ausschlachten, oder sie auf eigene Rechnung instand setzen und verkaufen.

Wechsel zu einem Elektromotor?

Segelyachten werden heute zunehmend mit Elektromotor geliefert. Mancher Eigner eines gebrauchten Bootes hat bereits umgebaut. Der geruchsfreie und lautlose Betrieb ist eine feine Sache. Es ist wunderbar, wie ein Boot mit leise surrendem Elektromotor den Hafen verlässt. Hinzu kommt das gute Gefühl, mit moderner Technik unterwegs zu sein.

Aus meiner Sicht sprechen folgende Punkte gegen die Elektrovariante: Erstens die begrenzte Reichweite bei Flauten und Limits in Notsituationen. Ein Diesel bietet so lange reichlich Power, wie er Sprit bekommt und nicht heiß gefahren wird. Zweitens die erheblichen Kosten für den Umbau, den Elektromotor, die Akkus und die anspruchsvolle Ladetechnik. Drittens die vorerst unbeantwortete Frage, wie lange die teuren Akkus und die Ladetechnik überhaupt halten. Hier fehlen bei der jungen Technik noch Langzeiterfahrungen. In diesem Zusammenhang: Die Lebensdauer eines üblichen 220 V Batterieladegeräts liegt nach meiner Beobachtung bei maximal 15 Jahren. Denn anders als Zuhause sind die Komponenten im Winterlager erheblicher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Viertens lässt sich ein Bootsdiesel mit etwas Geschick überall in Gang bringen, ein Elektromotor mit anspruchsvoller Ladetechnik nicht. Fünftens die Erfahrungen eines Segelfreundes mit Austausch des zu schwachen Motors, Optimierungen der Akkus und Ladetechnik. Unter dem Strich ein unfassbar teurer Spaß.

Mir geht es darum, das Boot rückwärts aus der Box zu ziehen und die 8,5 t vorwärts bis zum Segelsetzen auf die freie Wasserfläche zu bewegen. Abends nach dem Segeln wird etwa eine halbe Stunde motort, bei Flaute auch mehrere Stunden. Bei Starkwind, in einem engen Fahrwasser oder gegen die Strömung läuft er auch mal eine Weile mit erhöhter Drehzahl. Laut Betriebsstundenzähler lief mein Motor im vergangenen Jahrzehnt 45 Stunden jährlich. Diese Nutzung beantwortet die Frage nach der Umrüstung mit einem klaren Nein.

Bleibt das Thema Dieselpest: Wie dieser Beitrag zeigt, ist das Thema mit wenigen, konsequent befolgten Maßnahmen so sicher lösbar, dass es den teuren Systemwechsel nicht rechtfertigt.

In diesem Zusammenhang noch zwei Sätze zur CO2-Belastung. Bei zurückhaltender Fahrweise mit 1.700 U/Min benötigt mein Motor unter 2 l/h, tatsächlich sind es etwa 1,6 l/h. Macht jährlich etwa 72 l Diesel. Damit sind der Verbrauch und die CO2-Belastung zu vernachlässigen. Sie ist infolge der Autofahrten zum Boot und zurück ist größer.

Bei welchem Motor lohnt sich die Instandsetzung?

Lohnt der ganze Aufriss zum Aus- und Einbau, Krantermine zum Raus- und Reinheben, die Zeit und Kosten der Ersatzteilbeschaffung, die Arbeitsstunden in der Motorwerkstatt und schließlich der mehrtägige Einbau mit abschließender Inbetriebnahme an Bord? Ein seriöser Techniker kann nur die absehbaren Stunden zum Zerlegen des Motors und Instandsetzung der üblichen Themen schätzen. Hinzu kommen weitere, sich später ergebende Arbeiten, sobald der Motor zerlegt ist und Verschleiß, Schäden im Detail sichtbar sind. Hier braucht es eignerseitiges Vertrauen zum Motoreninstandsetzer und auch ein gewisses technisches Verständnis.

Auch hängt es entscheidend vom Fabrikat ab. Bei Volvo Penta beispielsweise gibt es Motoren mit einem ausgezeichneten Ruf, und leider auch weniger gute Serien (der 2000er-Serie). Klären Sie bei Übernahme des Bootes, welche Maschine (Fabrikat, Baujahr, Seriennummer) eingebaut ist und erkundigen Sie sich zum Thema Langlebigkeit bei Eignern ähnlicher Boote, in Foren oder bei Klassenvereinigungen. Bedauerlicherweise ist es schwierig, das Tresengeschwätz von kompetenten Aussagen zu unterscheiden. Die Websites der Hersteller orientieren mit wenigen Mausklicks zur Ersatzteillage des fraglichen Motors. Dank Internet lässt sich heute fast alles beschaffen, auch gebrauchte Teile, die aufgearbeitet sind, weiterhin zu nutzen sind und den vorhandenen Motor retten. Es ist eine Frage von Kontakten, Geduld, Geschick und Zeit.

Thema Ersatzteilversorgung

Dazu der Hamburger Sportboot-Gutachter Uwe Gräfer: „Das ist leider der Pferdefuß bei älteren Dieseln. Manchmal sind es unscheinbare Teile, die nur neu und nicht gebraucht infrage kommen und die es neu nicht mehr gibt. Beispiel: Volvo Penta 2000er-Reihe, mannigfach verbaut und im Einsatz, auch nach 40 Jahren und mehr: Die Dehnbolzen an den Pleuellagern sind nicht mehr zu haben. Leider stellt man deren Bedarf erst nach fast vollständiger Demontage fest, wenn nämlich die Kurbelwellenlager verschlissen sind und neu müssen. Es kann also zu einer leider späten und teuren Erkenntnis kommen, dass eine Instandsetzung dann nicht mehr möglich ist.“

Neue Maschine als Wertsteigerung des Bootes?

Wie in diesem Beitrag gezeigt, steigert der neue Motor den Bootswert einer Segelyacht mit Einbaumaschine nicht wie üblicherweise angenommen. Bereits beim Einbau ist der neue 20.000 € Motor die Hälfte wert.

Uwe Gräfer zufolge gibt es „eine Wertsteigerung bei einem Alter des Motors unter 15 bis etwa 20 Jahre. Boote mit erneuertem Motor verkaufen sich einfacher als solche mit 30–40 Jahre alter Originalmaschine. Nach 30 Jahren dürfte er nur noch rund 15 Prozent des ursprünglichen Neuwerts betragen, abhängig vom Gesamtwert der Yacht. Je teurer das Boot, desto weniger macht sich der reine Wert des Antriebs bemerkbar. Bei kleineren Einheiten kann ein neuer Motor bereits 50 % oder mehr des Marktwerts ausmachen. Letztlich ist es immer eine Gesamtbetrachtung aller Umstände.“

Fazit: Die neue Maschine lohnt sich zur eigenen Nutzung und Betriebssicherheit, wenn die vorherige nicht zu erhalten ist. Sie erhöht den Wert des Bootes, verbessert wahrscheinlich die Marktgängigkeit und trägt letztlich auch zu einem besseren Verkaufserlös bei. Diese Aussicht lohnt den Aufwand für die neue Maschine nicht.

Neue Maschine oder Motorinstandsetzung?

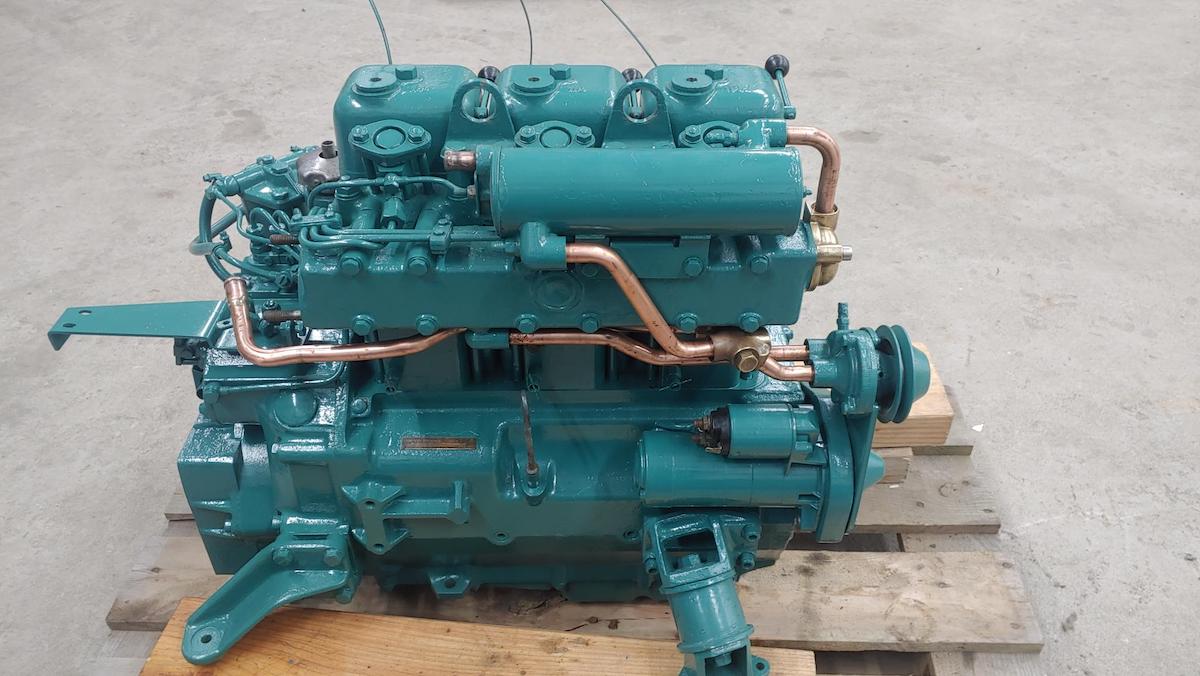

Angesichts des drei- bis vierfachen Faktors für den Kauf eines neuen Motors vergleichbarer Leistung (zuzüglich Anpassung Motorfundament, neuer Propeller) gegenüber der Instandsetzung (Arbeitszeit und Teile) war die Entscheidung zur Generalüberholung meines Volvo Penta MD17C naheliegend.

Mit wem arbeiten?

Wichtig war, dass ich durch einen Segelfreund an einen jungen, motivierten, vertrauenswürdigen, am Handwerk interessierten und gut erklärenden Techniker geriet. Mit den mir bisher bekannten Monteuren hätte ich es nach verschiedenen Erfahrungen nicht gemacht.

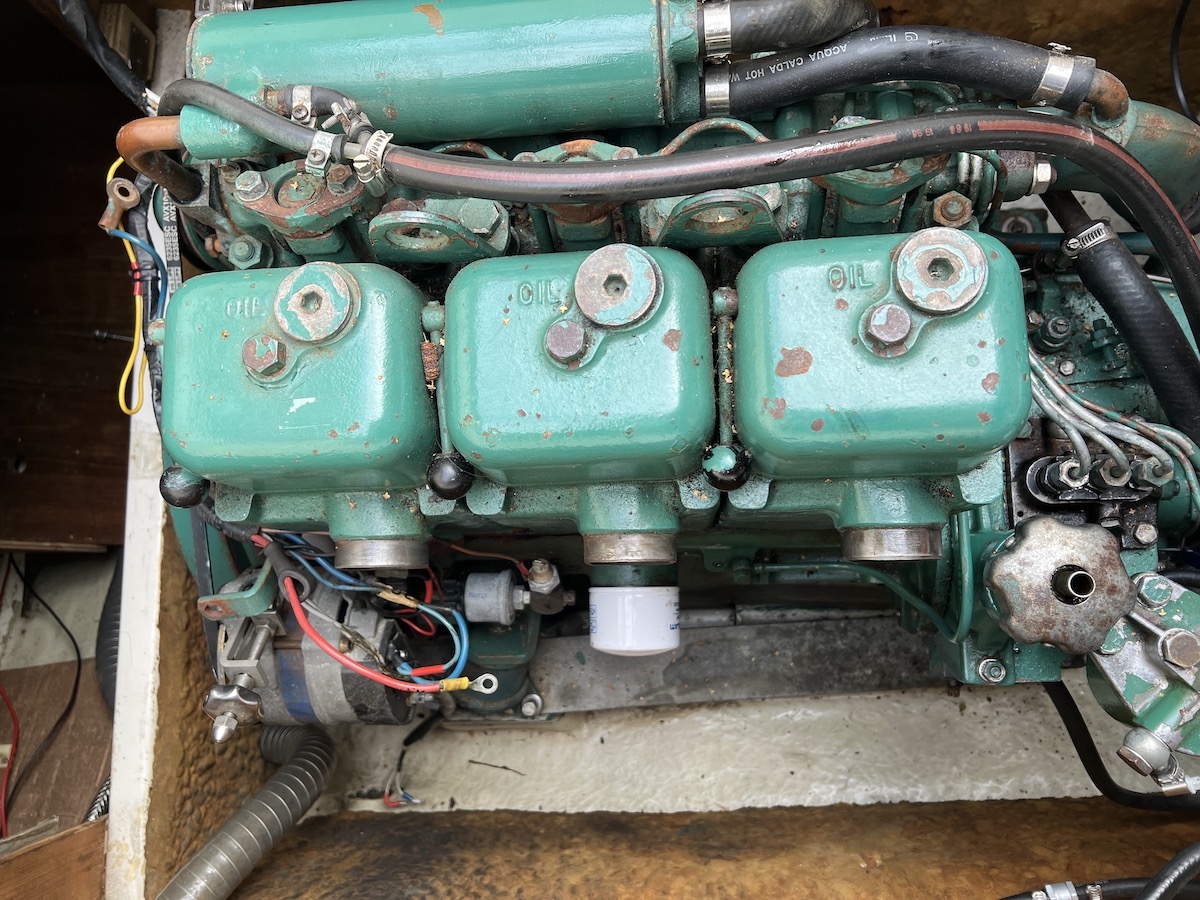

Nach jahrzehntelangem Betrieb meines Volvo Penta Dreizylinders entdecke ich beim Herbst Ölwechsel 2023 zum Einwintern des Bootes eine Öllache in der Motorbilge. Ich bin entsetzt. Sitzt die Ölwanne nicht mehr dicht unter der Maschine? Verliert der Motor an den Simmerringen der Kurbelwelle Öl? Ich schaue mit einem kleinen Handspiegel unter den Motor, fingere alles ab, finde jedoch keine feuchte oder tropfende Stelle. Nach dem ersten Schrecken ist klar, dass der Motor für eine Überholung auszubauen ist.

Zweikreiskühlung

Bootsmotoren halten lange, wenn Sie mit einer Zweikreiskühlung laufen und pfleglich behandelt werden. Gegen den Rat der damaligen Hamburger Volvo Penta Vertretung Schmidt & Seifert habe ich nach achtjährigem Betrieb des Motors mit der ursprünglichen Einkreiskühlung eine Zweikreiskühlung nachgerüstet. Ich erinnere Herrn Seifert als kompetenten, allerdings auch an seine Umsätze denkenden Mann, der lieber einen neuen Motor verkauft hätte. Er meinte damals wörtlich, das würde man jetzt nicht mehr machen.

Der entscheidende Grund, warum es den Motor nach 4 1/2 Jahrzehnten überhaupt noch gibt, ist die besagte Zweikreiskühlung. Sollten Sie also ein Boot mit einer Einkreis-gekühlten Maschine übernehmen, spülen Sie bei nächster Gelegenheit die Kühlkanäle mit einer Essiglösung und bereiten den Umbau zur Zweikreiskühlung vor. Oder lassen Sie es machen. Diese beiden Maßnahmen verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschine deutlich, bei einem guten Modell auf Jahrzehnte.

Hinzu kommt, dass ich glücklicherweise früh bemerkte, wenn er mal heiß wurde. Motoröl und Filter habe ich regelmäßig gewechselt. Je nach Laufleistung, bei einem selten genutzten Hilfsmotor eines Segelbootes nach etwa drei Jahrzehnten, bei Motorbooten und achtlos genutzten Motoren – speziell bei Charteryachten – eher, ist eine Motorinstandsetzung nötig. Es ist eine übliche Maßnahme.

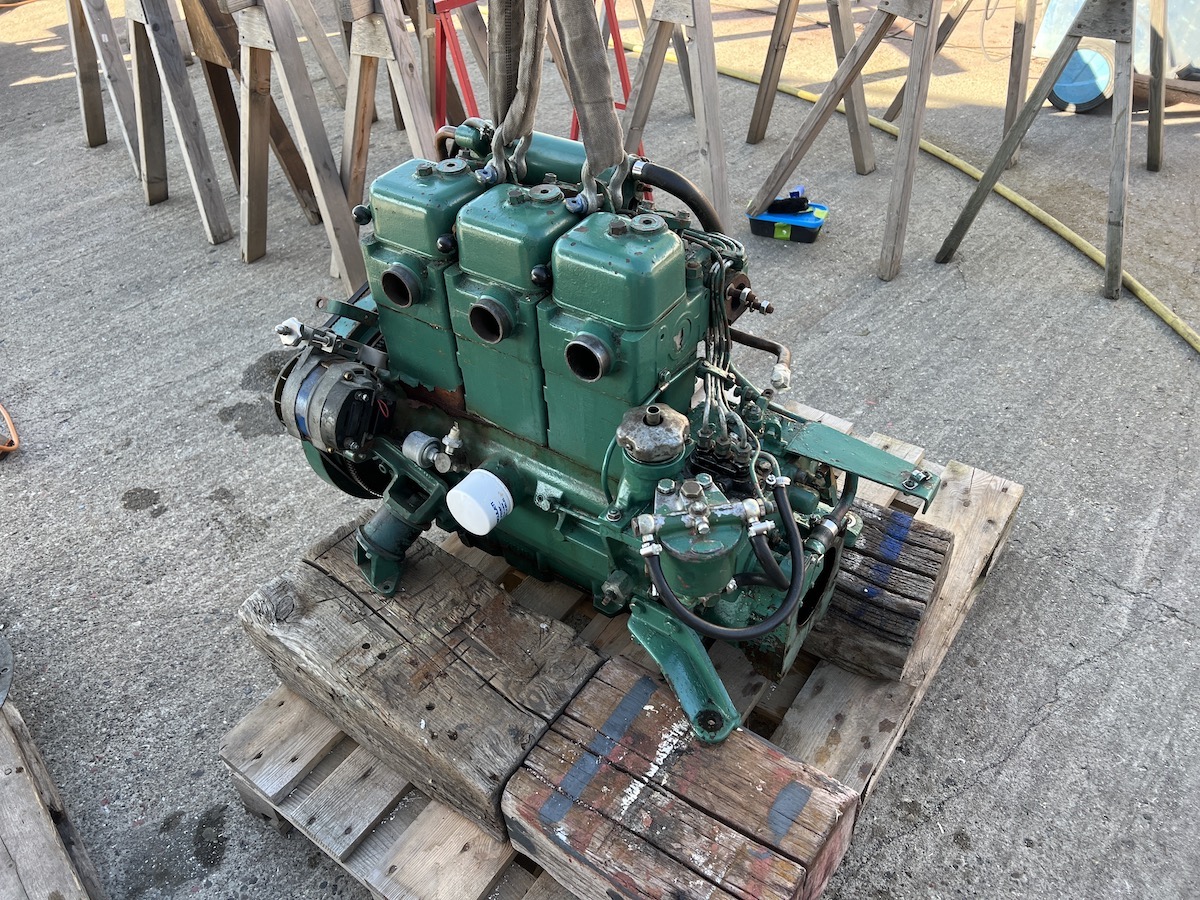

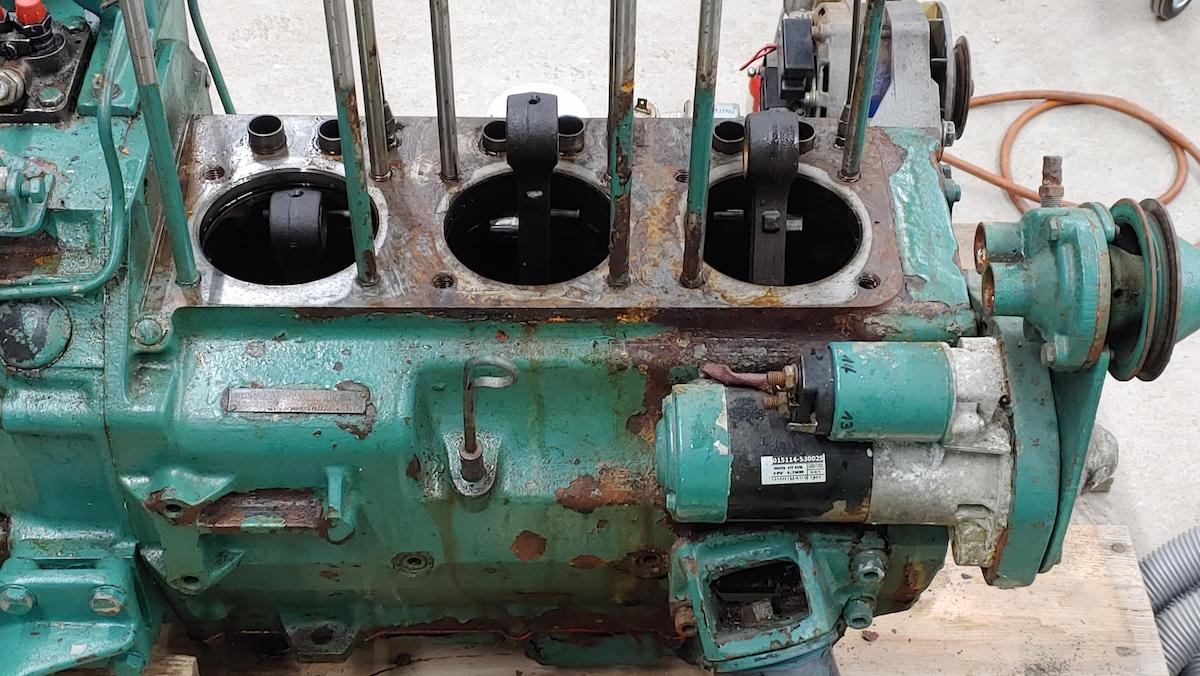

Ausbau des Motors in zwei Tagen

So bereite ich ohne Zögern den Krantermin von Motor und Getriebe vor. Mit einigen Handyfotos sind die Einstellungen und Positionen der drei Bowdenzüge (Getriebe, Gas und Absteller) dokumentiert. Ebenso die Schläuche der Kühlung und die Stecker des Kabelbaums. Nach zwei Tagen wird das Boot unter den Kran gefahren und der 330 kg schwere Motor mit Getriebe herausgehoben. Der Saildrive ist mit wenigen Schrauben rasch vom Motor gelöst und der Motor auf einer Palette abgesetzt. Segelfreund Stefan bringt mir die Palette auf seinem Anhänger zur Motorenwerkstatt. Es kann losgehen. Nach einer Weile ist der Motor weitgehend zerlegt und ich erhalte vom Schrauber meines Vertrauens folgende Bestandsaufnahme:

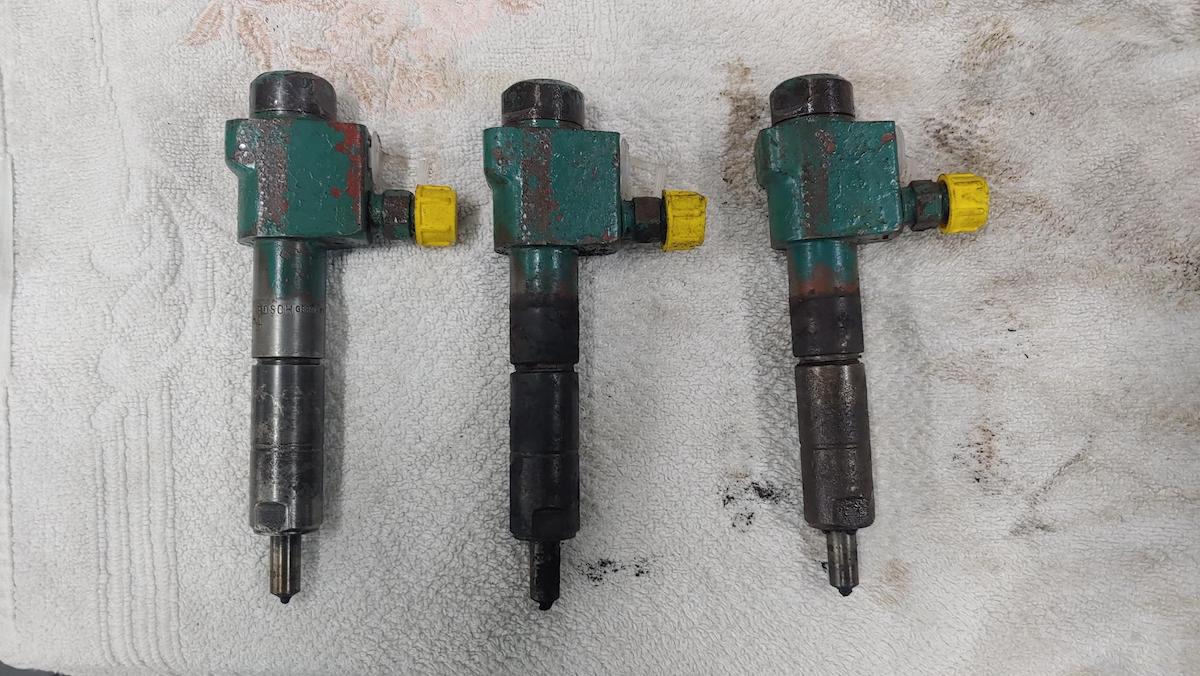

Undichte Einspritzdüsen

Es tropft nach dem Einspritzen noch Sprit in den Brennraum, was die Düsenspitzen verrußen lässt. Mehr Kraftstoffverbrauch, getrübtes Abgas, weniger Leistung, verrußter Brennraum und ausgewaschene Laufbuchsen. Die Düsenstöcke sind zu zerlegen, zu reinigen und mit neuen Einsätzen einzubauen. Der Einspritzdruck ist richtig einzustellen und das Strahlbild zu kontrollieren.

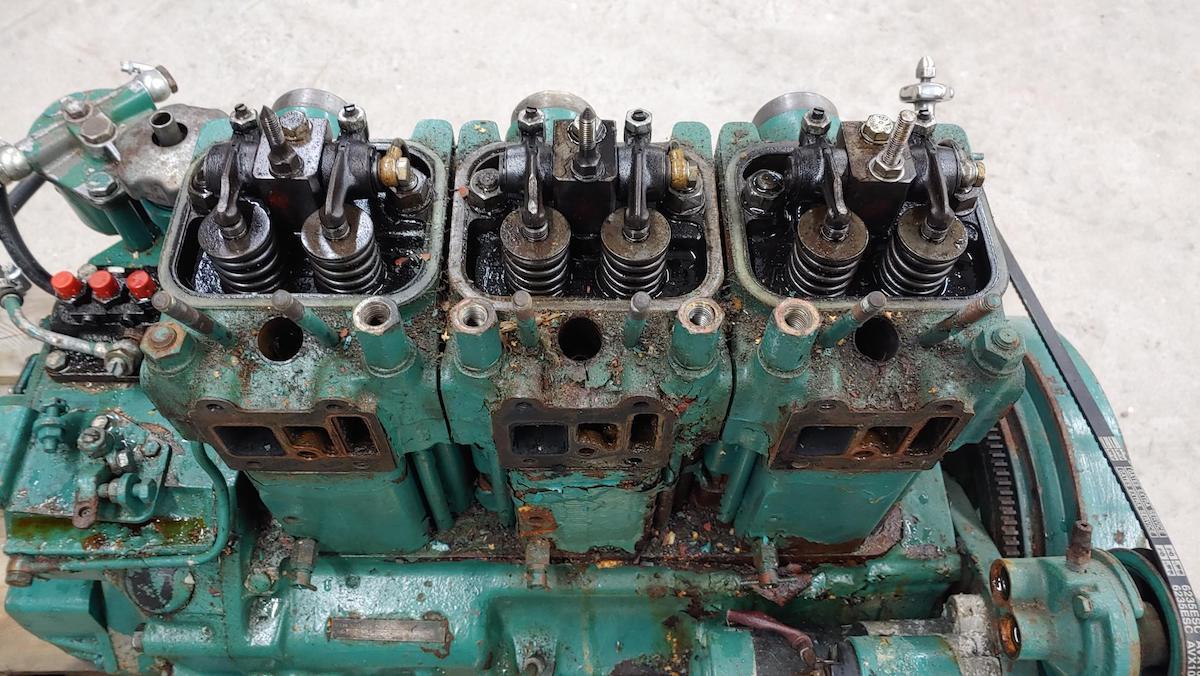

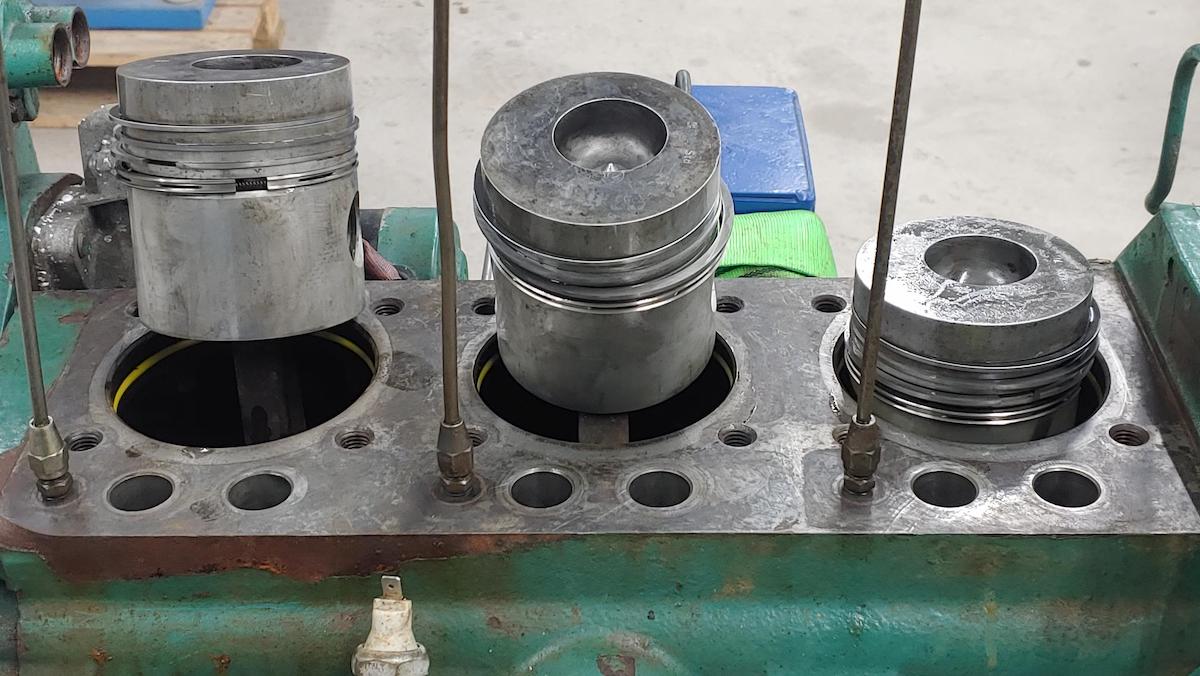

Verschlissene Laufbuchsen

Sie sind im Durchmesser größer und oval geworden. Die Kolbenringe liegen nicht mehr gleichmäßig an der Laufbuchse, höheres Blow by, stärkere Rußbelastung des Motoröls, mehr Verschleiß. Die Laufbuchsen sind auszubauen, zu reinigen und nachzuhonen. Montage neuer Kolbenringe.

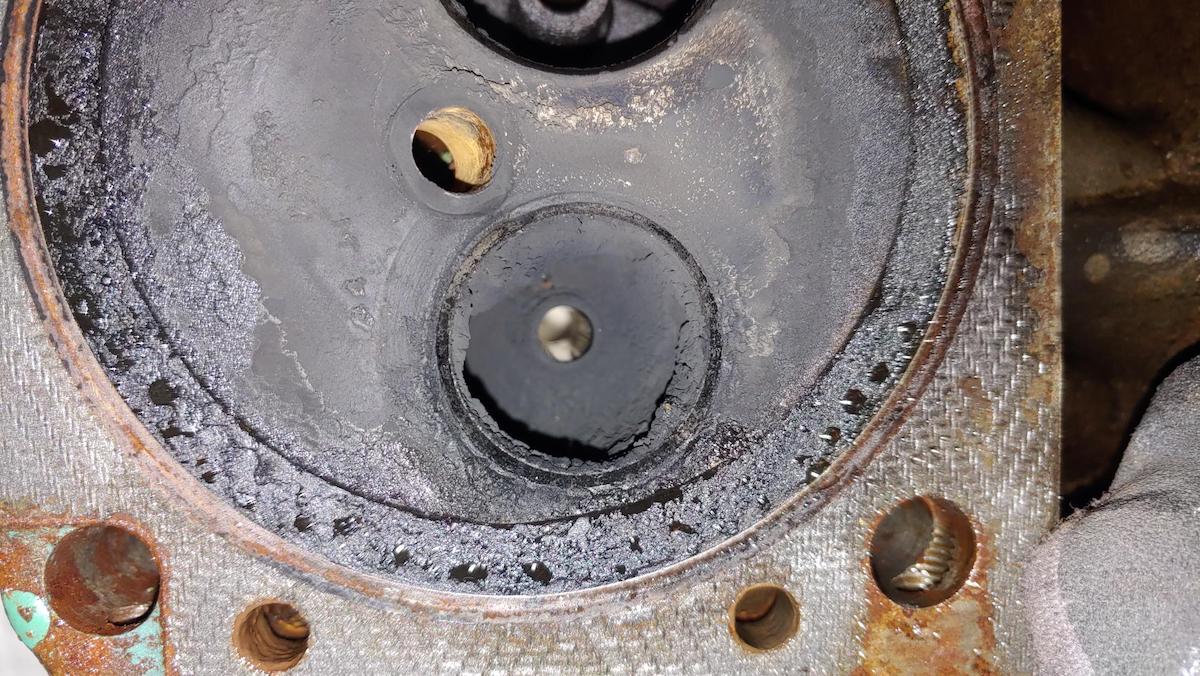

Undichte Ventile

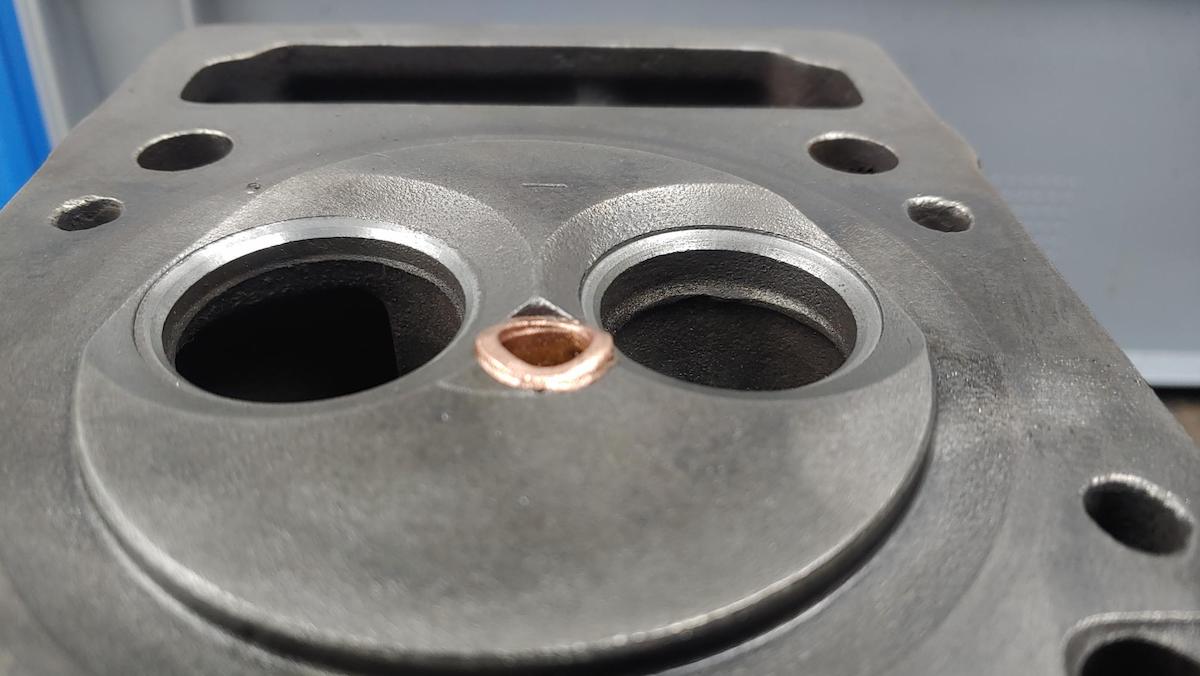

Sie sind ein- und auslassseitig undicht und haben starke Grübchenbildung. Man kann die mit Ruß eingefärbten Grübchen an der Dichtfläche der Ventile erkennen, der schwarze Rußschleier an der gesamten Dichtfläche des Ventils entsteht durch den schlechten Sitz der Dichtflächen der Ventile. Folgen: höhere Abgastemperatur, stärkere thermische Belastung der Ventile und Sitzringe, schlechtes Startverhalten und zunehmender Verschleiß. Ventiltrieb und Zylinderköpfe sind zu reinigen, Ventile zu schleifen, Sitzringe zu fräsen, Dichtheit zu prüfen und alles ist mit neuen Schaftdichtungen zu montieren.

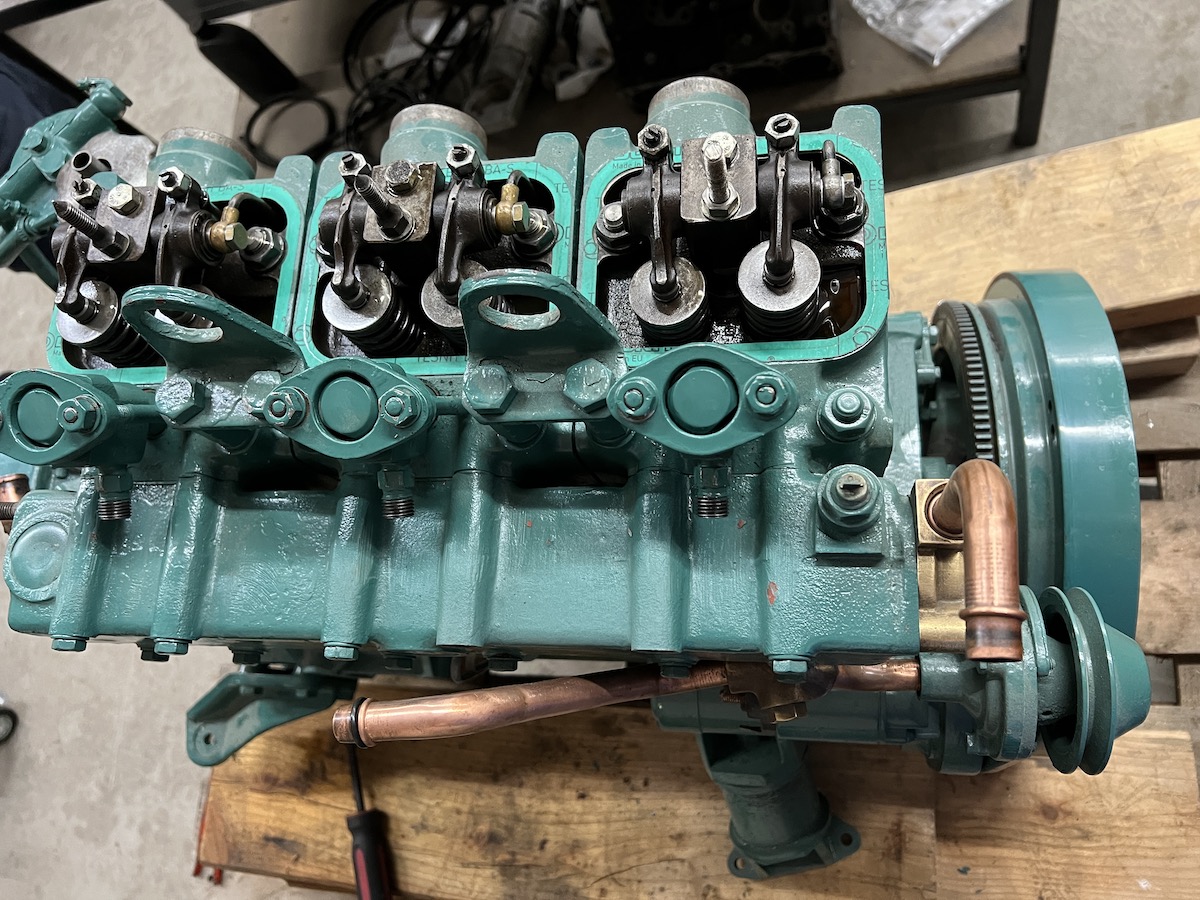

Drei Monate nach Übergabe steht der Motor mit gewechselten Simmerringen der Kurbelwelle und neuer Dichtung zum Radgehäuse, wo an der Unterkante das Motoröl ausgetreten war, lackiert in der Werkstatt. Probeläufe der Maschine ergeben, dass sie nach wie vor schlecht anspringt. Es bleiben drei Monate, diesem Thema nachzugehen. So werden die Kompression, Funktion der Regelstange und Einspritzpumpe untersucht. Unter dem Strich ein nochmals mehrere hundert Euro teurer Spaß, der sich mit dem störungsfreien Betrieb der Maschine die nächsten Jahrzehnte dann hoffentlich lohnt.

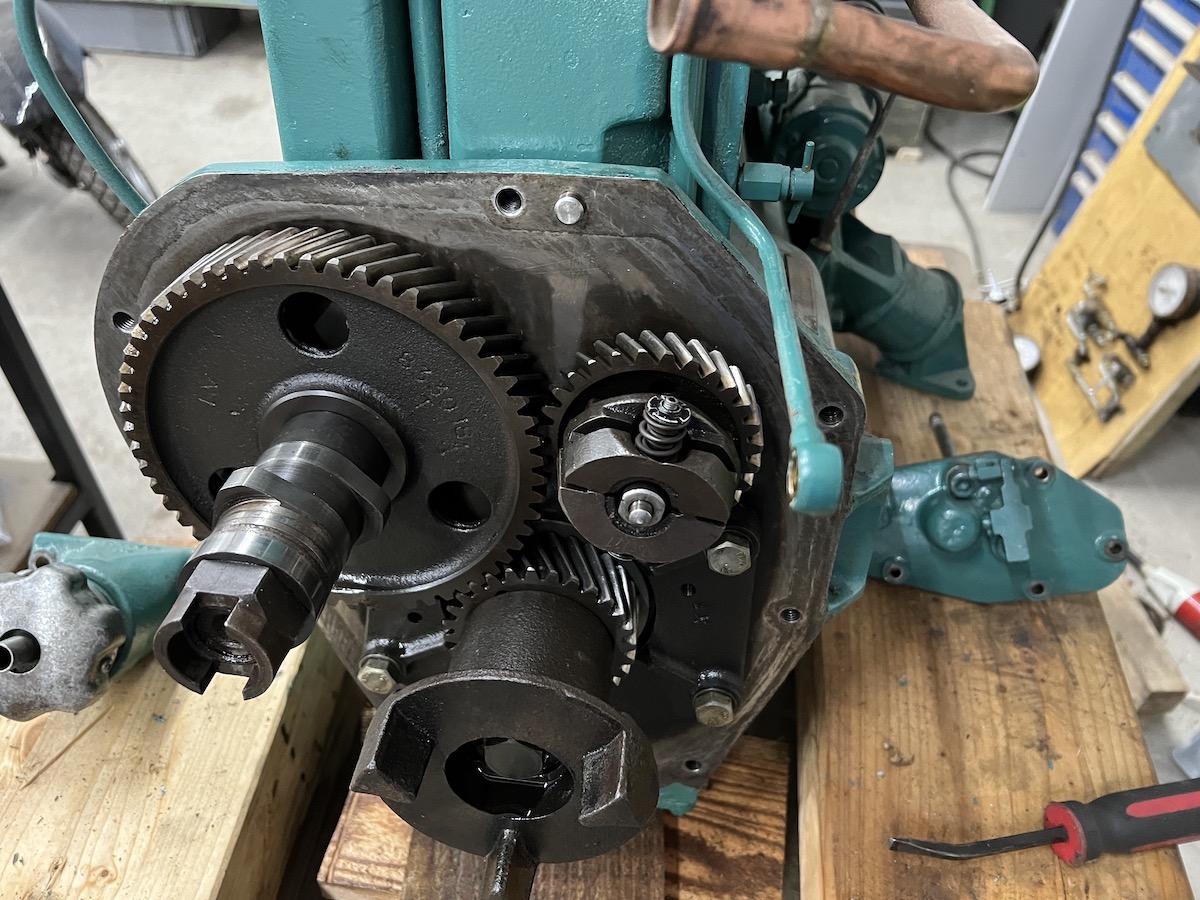

Der Techniker ist beeindruckt vom guten Zustand des Innenlebens. Die Kühlkanäle hatten eine gerade mal fingernageldicke Kalkschicht an Ablagerungen. Wie das folgende Foto zeigt, sind die Zahnräder im Radgehäuse nicht nennenswert abgenutzt.

So packt Segelfreund Stefan die Palette mit dem Motor Mitte Mai wieder auf seinen Hänger. Vier Tage später nehme ich einen innerlich weitestgehend neuwertigen Motor in Betrieb. Nach Feineinstellung der Bowdenzüge, neuer Montage der Einspritzpumpe mit Zehntelmillimeter-genauem Sitz über der Nockenwelle ist fast alles für den tannengrünen Kumpel getan.

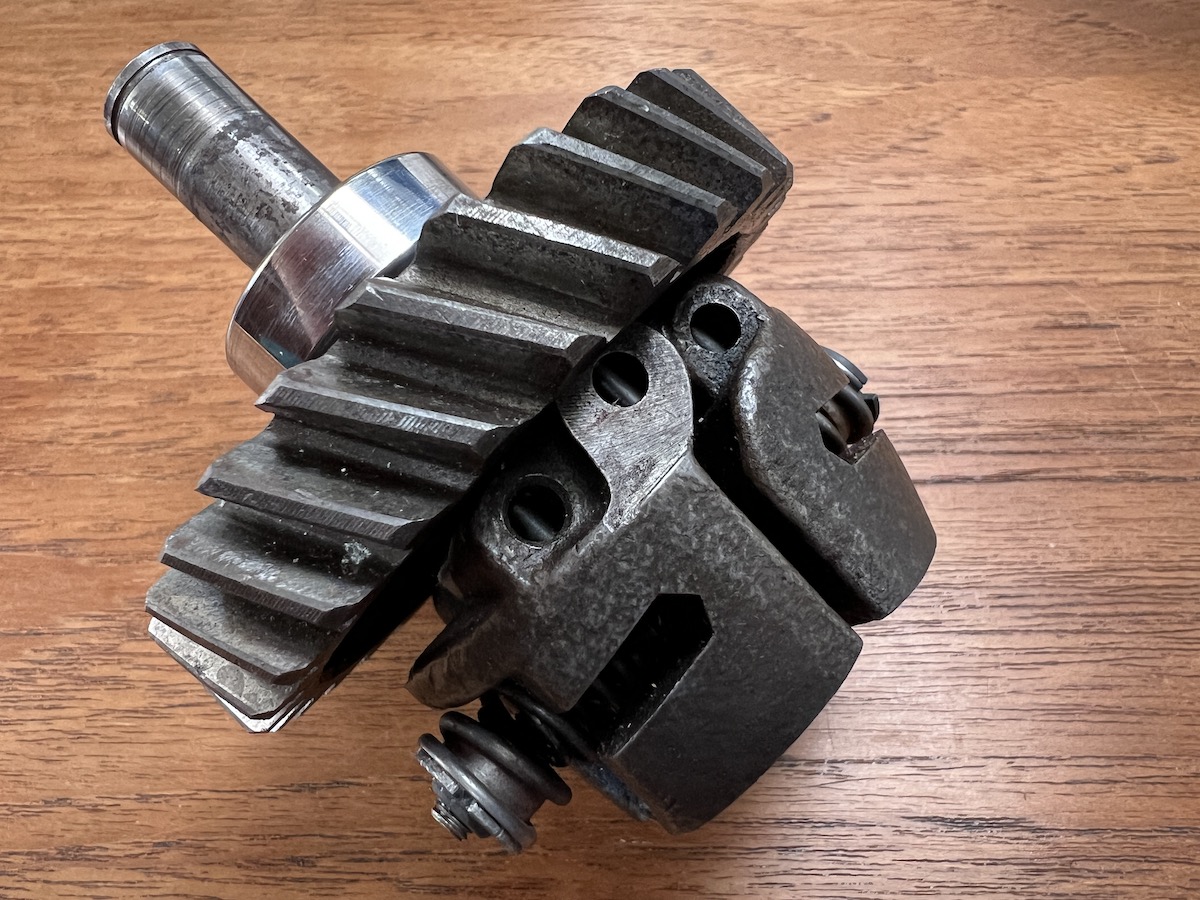

Wie das obige Foto zeigt, sind die Anschläge der Druckfedern des Fliehkraft-Drehzahlreglers nach 45 Jahren ausgeleiert, sodass sie einige Millimeter hineingedreht wurden. Wie sich bald zeigt, läuft der Motor damit jetzt im Leerlauf mit 1.100 U/min statt der wünschenswerten 800. Ersatzfedern oder Daten zu den Federn gibt es nicht. Die Volvo-Vertretungen, die dazu frage, wissen erstaunlich wenig dazu.

Der niederländische „Ship Outlet Store (SOS), Specialized in Volvo Penta Parts“ hat einen kompletten Fliehkraftregler. Inhaber Cas Piepers benötigt sage und schreibe zwei Wochen, um das Teil aus dem Lager zu holen und Fotos zu schicken. Schließlich bietet er es für 295 € zuzüglich Versand an, ohne Rücknahme. Hier wurde versucht, aus einer Notlage Kapital zu schlagen.

Die Verlinkung des Beitrags auf Facebook führt dazu, dass ein hilfsbereiter Segler aus Stralsund einen gebrauchten Fliehkraftregler mit Originalfedern zunächst zur Prüfung und ggf. Kauf zu fairen Konditionen schickt. Nun müssen Sie nur noch eingebaut werden. Das wird ein Thema für sich. Die Motorinstandsetzung ist weit gediehen, aber bis jetzt nicht zu Ende. Das Finale ist in diesem Beitrag beschrieben.

Dank an die Segelfreunde Guido, Klaus und Stefan für Hilfe, Rat und Tat. Hinweis: Alle genannten Produkte und Leistungen wurden vom Autor regulär bezahlt.

Arbeitszeit und Zeitpuffer

Für die Instandsetzung gab es sieben Monate Zeit. Die eigentliche Motoren-Instandsetzung war nach drei Monaten abgeschlossen. So blieb Gelegenheit zum Kompressionstest, der Regelstange und Prüfung der Einspritzpumpe durch einen Spezialisten. Die Maschine wurde in Eigenregie abgeholt und ins Boot eingebaut. Die Inbetriebnahme erfolgte durch den Techniker, einschließlich Drucktest des Kühlsystems und einer Probefahrt an einem Tag. Das Boot war danach bereit zum Ablegen. Es klappte alles annähernd nach Plan, wobei noch etwas Arbeit zur Justage der Bowdenzüge und Klärung restlicher Fragen blieben. Beim exotischen Fabrikat oder einem alten Motor ist für die Ersatzteilbeschaffung (Altteile) mehr Zeit einzuplanen. Das Internet bietet hier ungeahnte Möglichkeiten. Allerdings benötigt die Suche Geschick, Zeit und Glück (siehe Fliehkraftregler).

49-Stunden-Arbeitszeit

31 Stunden Motorüberholung

3 Stunden für Kompressionstest, Prüfung Einspritzpumpe und Einspritzdüsen

3 Stunden Prüfung Startverhalten (Regelstange)

9 Stunden Motoreinbau, Inbetriebnahme, Probefahrt

3 Stunden Feinjustage des Einspritzzeitpunkts mit zehntel Millimeter genauem Sitz der Einspritzpumpe über Nockenwelle (Motor qualmte weiß)

1.400 € für Teile und Prüfung Einspritzpumpe

Ersatzteile (neue Dichtungs- und Kolbenringsätze, Einspritzdüsen, Ölfilter, Farbe) 950 €

Prüfung der Einspritzpumpe durch einen Spezialisten 430 €

5 l Motoröl (Baumarkt) für Saildrive und Motor 30 €

gebrauchter Fliehkraftregler 127 €

Hinzu kommt die eigene Zeit zur Planung und Terminüberwachung (Erinnerung des Technikes)

Ölwechsel

Ein instand gesetzter Motor ist wie ein neuer mit mäßiger Drehzahl einzufahren. Nach 20 Betriebsstunden ist ein Öl- und Filterwechsel fällig.

Wechsel der Saildrive-Dichtmanschette

Bei dieser Gelegenheit wechselte ich die Saildrive Dichtmanschette mit Volvo Originalteilen für 417 €. Der Aus- und Einbau beim bereits demontierten Saildrive dauerte in Eigenregie etwa 2 Stunden. Die Dichtmanschette ist laut Volvo etwa alle acht Jahre zu wechseln. Summe Materialkosten: 2.404 €